Selimut Debu 16: Inisiasi

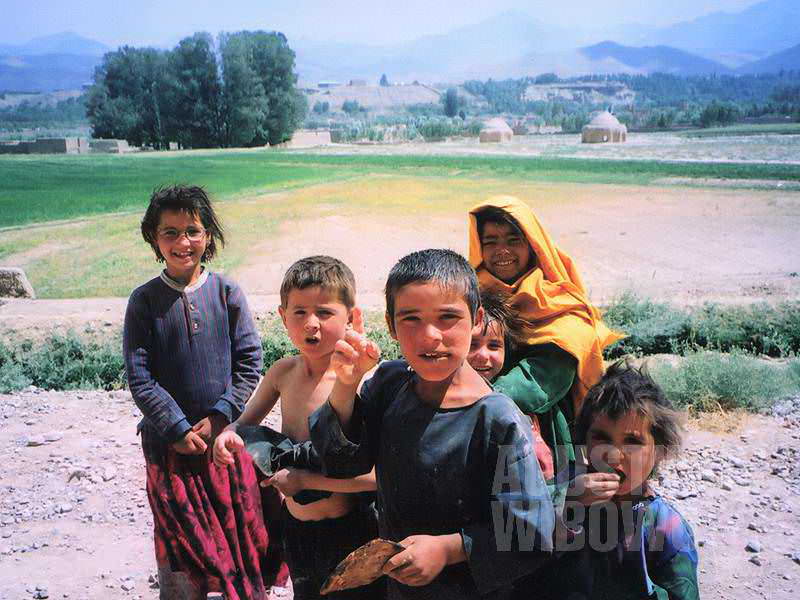

Bocah-bocah dari negeri perang (AGUSTINUS WIBOWO)

Mulai hari ini, kami resmi menjadi war tourists. Para turis sinting yang tergila-gila dengan eksotisme kehancuran, pertumpahan darah, dan memorabilia perang.

Kami mendaki bukit terjal yang menjadi tempat berdirinya patung-patung Buddha. Ada jalan setapak berpasir yang cukup curam, membuatku terpeleset berkali-kali. Tetapi Adam adalah pencinta alam liar, dia pernah mendaki gunung dan mengelilingi Annapurna di deretan pegunungan Himalaya di Nepal, medan seperti ini justru yang dia cari. Apa lagi yang lebih menantang daripada mendaki gunung di negeri perang, yang kita pun tidak tahu mana yang ada ranjau, mana yang aman?

Di puncak bukit, bertaburan rongsokan artileri dan tank. Tetapi kengerian ini seakan dilunakkan oleh lembah hijau Bamiyan yang menghampar, menantang tegarnya pegunungan gersang dan cadas. Aku memungut sebuah peluru, dari ratusan yang bertabur begitu saja di tanah. Ukurannya besar-besar, lengkap dengan selongsongnya.

“Ambil lagi yang banyak,” Adam tertawa girang. ”Untuk kenang-kenangan dari Afghanistan.”

Aku menyimpan peluru itu hati-hati dalam saku, diiring sebuah pertanyaan pragmatis: bagaimana cara menyelundupkan butir peluru sisa perang Afghan dengan aman sampai ke rumah?

Kami berdua menyusuri tebing-tebing di sekitar reruntuhan patung Buddha. Kami melupakan pesan orang-orang bijak: jangan sembarangan melangkah di Afghanistan karena ranjau bertebaran di mana-mana. Ah, siapa yang percaya ada ranjau di surga yang cantik macam lembah Bamiyan ini?

Adam dan aku sekarang malah asyik bermain dengan rongsokan bedil, mesin, tank, peluru. Benar-benar dua turis bodoh yang merayakan petualangan gila di negara perang, tanpa lagi peduli dengan kematian yang menghadang setiap saat. Peluru Mujahiddin-kah? Ranjau Taliban-kah? Tank Rusia-kah? Siapa peduli? Di mana lagi ada taman bermain atau objek wisata dengan perlengkapan perang secanggih dan sedahsyat ini?

Tetapi petualangan kami sungguh tidak ada apa-apanya dibanding lelaki Jepang yang kami temui malam harinya. Wajahnya serius, tak ada senyum di bibirnya. Jenggot tipis yang menghiasi wajah lancipnya membuatnya mirip filsuf Konfusius. Matanya segaris, suram. Kulitnya putih, namun tak terawat, tercoreng debu di sana-sini. Sungguh kontras dengan Adam yang koleksi salep perawatan kulitnya berbotol-botol. Dia tipikal turis Jepang yang datang ke negeri perang: tidak takut bahaya dan tetap menjalani hidup sekere-kerenya. Tapi yang tidak biasa, dia banyak bercerita dengan kami walaupun bahasa Inggrisnya pas-pasan.

Jauh-jauh dari Tokyo asalnya, tapi dia lebih terlihat seperti warga dusun Bamiyan. Dia berbalut shalwar qamiz kumal, ditambah selimut melintang di pundak. Dengan gerakan perlahan ia membuka tekukan demi tekukan peta Afghanistan yang sudah lusuh dan koyak, penuh dibalut selotip di sana-sini, sempat membuatku mengira kertas peta itu terbuat dari plastik.

”This way,” katanya dengan suara berat dan lamban, multiplikasi berlipat ganda dari logat orang Jepang berbahasa Inggris, ”adalah jalan menuju Wakhan.”

”Wakhan? Tempat apa itu?”

”Itu adalah surga tersembunyi. Di peta ini bisa kau lihat Wakhan itu di sini,” katanya seraya menunjukkan tanah sempit menjulur panjang di barat laut peta Afghan, ”diapit Tajikistan, Cina, dan Pakistan. Begitu terpencil dan terlupakan. Sebuah surga di ujung dunia, terkunci waktu.”

“Untuk mencapainya,” lanjut si pria Jepang, ”kau harus melintasi Kunduz, Taloqan, sampai Badakhshan. Paling tidak butuh empat hari perjalanan dari Kabul.”

Semua nama itu asing bagiku, tetapi aku semakin terpukau oleh ketangguhan lelaki ini. Siapa sangka dengan penampilannya yang sudah awut-awutan itu, ternyata ia adalah pengelana besar, pemberani yang mempertaruhkan apa pun demi menemukan rahasia negeri-negeri asing. Ia jelas adalah tipe manusia pujaan hatiku.

“Tidak ada karpet yang lebih baik daripada permadani Afghan,” lanjutnya perlahan, dengan menelan ludah mengiringi setiap kalimat pendek dan beratnya. Tujuan perjalanannya (lebih tepatnya, petualangannya) adalah untuk meneliti ragam-ragam karpet Asia Tengah. ”Aku sudah ke Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Irak, Pakistan, benar-benar tak ada yang bisa mengalahkan karpet Afghanistan.”

“Kau sudah pergi ke Kandahar?” Adam menantang, menyebut nama tempat paling berbahaya di seluruh negeri. ”Kandahar?” Dia terkekeh, ”aku sudah mengunjungi hampir semua tempat di Afghanistan. Kandahar, tidak ada istimewanya, tidak terlalu berbahaya juga. Tetapi hati-hati kalau kau pergi ke Ghazni!”

”Ada apa di sana?” tanya Adam lagi. Kami membayangkan pertempuran berdarah di selatan sana yang menjadi basis perlawanan Taliban.

”Kalau menginap di kedai teh seperti ini di Ghazni, keadaannya parah. Kasur dan selimutnya banyak kutu. Sungguh tersiksa tidurnya. Waktu kutepuk kaki, empat kutu mati. Di bawah sinar senter kulihat keempat kutu itu semuanya berbeda jenis. Yang satu sebesar ini, yang satunya lagi dua kali lipat besarnya. Bayangkan, empat ekor, empat jenis kutu bersama-sama menggigit di daerah cuma seluas telapak tangan.”

Sebuah kisah yang mestinya mengundang gelak tawa, tetapi karena diucapkan oleh wajah serius berjenggot tipis dengan suara teramat berat, membuatku malah makin terpana.

Lelaki Jepang ini sudah berkelana ke pelbagai penjuru Afghanistan, dari utara, tengah, hingga ke selatan. Semuanya dengan mencegat kendaraan di jalan. Gratis, murah meriah.

Tidak susah? Dia bisa bahasa Farsi. Walaupun terdengar patah-patah, ternyata tidak ada kesulitan sama sekali untuk berkomunikasi dengan pemilik warung. Tak pernah dia tinggal di penginapan, selalunya di kedai teh, yang konon selalu menyediakan tempat bermalam gratis bagi siapa pun yang makan di sana. Tahu kami dalam kesulitan uang, dia bahkan membantu kami menanyakan apakah kami boleh menginap gratis di kedai ini, dan si pemilik kedai mengangguk setuju. Tetapi aku tak bisa membayangkan tidur di tempat ini. Karpetnya jorok. Lalatnya ratusan, berdenging-denging ribut bak orkestra sumbang. Belum lagi kalau harus dipaksa makan di sini hanya demi tinggal gratis. Sudah berhari-hari aku kena diare, gara-gara menyantap daging kebab Afghan, yang selalu dikerubungi lalat produktif sampai meninggalkan telur-telur pucat di atas permukaan daging.

Pria itu masih menunjukkan tempat-tempat mahaindah di peta robeknya. Ada Salang Pass yang menurutnya adalah jalur gunung terindah yang pernah ia lintasi, di samping Karakoram di Pakistan dan Leh di Kashmir. Aku merasa ikut bertualang bersamanya dalam angan, mengembara melintasi kota-kota kuno yang ditunjuknya di atas peta.

Berkeliling Afghanistan dengan menumpang truk, bicara bahasa lokal dengan fasih, menginap gratis di kedai teh kumuh, berkawan dengan dengungan lalat gemuk, mengunjungi dusun terpencil di balik gunung, mencari Firdaus yang tersembunyi, perjalanannya sungguh adalah impianku. Aku membayangkan diriku dalam posisi yang sama, suatu hari nanti.

Ya, aku akan menyusulnya. Aku ingin jadi seperti dirinya. Dalam sebuah kedai teh Bamiyan yang penuh lalat dan debu, aku terinisiasi.

(bersambung)

Versi lain dari serial ini diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Selimut Debu: Impian dan Harapan dari Negeri Perang Afghanistan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2010.

Satu per satu mereka bergiliran berfoto dengan memakai kacamataku yang begitu tebal (AGUSTINUS WIBOWO)

Tebing terjal menuju puncak (AGUSTINUS WIBOWO)

Dan inilah puncak tebing: surga bagi para turis perang naif bin konyol seperti kami (AGUSTINUS WIBOWO)

Turis perang tidak selalu sangar (AGUSTINUS WIBOWO)

Pintu zaman (AGUSTINUS WIBOWO)

Relung-relung sejarah (AGUSTINUS WIBOWO)

Senja merah di Bamiyan (AGUSTINUS WIBOWO)

ahmoq, saya kira mas agustin ini udah g sayang nyawa y. tapi saya harap semoga setelah dr sana mas agustin secepatnya masuk islam, n g nyembah patung budha gundul lg karena setahu saya anda masih kafir sebagai seorang budhha khan mas agustin..

ahmoq, saya kira mas agustin ini udah g sayang nyawa y. tapi saya harap semoga setelah dr sana mas agustin secepatnya masuk islam, n g nyembah patung budha gundul lg karena setahu saya anda masih kafir sebagai seorang budhha khan mas agustin..

Masih juga melabeli orang dengan kafir gara2 tidak seiman…memalukan

pemandangannnya bagus banget