Selimut Debu 61: Dunia Begitu Kecil

Aku tak punya pilihan. Tidak ada rencanaku menginap di Khandud. Bahkan membayangkan pun aku tak pernah. Ada sejumput amarah bergemuruh di dalam diri, sopir yang kubayar ternyata mengantarkanku ke tempat lain yang bukan tujuanku.

Kami masuk rumah Bashir, duduk melingkar di ruang tamu. Bashir langsung lenyap ke dalam rumah. Kegelapan menyelimuti ruangan ini. Matras-matras panjang digelar. Aku mengambil tempat di pojok. Waduj dan Haji Samsuddin di pojok lain.

Sunyi. Senyap. Tak ada yang bicara. Mungkin semua lelah? Mungkin semua bingung?

Komandan Sakhi tidak betah dengan kesunyian. Suaranya menggelegar. ”Hai, kamu semua tidak bisa bicara ya? Bisu ya?”

Dia memang komandan, kata-katanya seakan menghipnotis. Samsuddin dan Waduj tiba-tiba mengobrol sembarang topik, memecah kesunyian. Tidak berapa lama, segunung nasi putih disajikan berwadah piring lebar dan panjang. Puncaknya tidak lancip seperti tumpeng, tetapi dengan kaldera seperti Bromo. Dalam cekungan di puncak gunungan nasi itu terdapat danau minyak bening. Dua piring lebar ditaruh di atas tikar, dikelilingi para lelaki yang wajahnya ikut berkelap-kelip bersama sinar lampu petromaks. Makan malam kami ini disediakan oleh keluarga Bashir. Ayah dan paman Bashir ikut bergabung bersama para tamu. Ini adalah kewajiban tuan rumah.

“Kamu mau ke mana?” Sakhi bertanya padaku. Boroghil, aku menjawab. Dia tertawa. “Boroghil terlalu jauh. Tak mungkin ke sana. Kalau aku, mau ke Tajikistan. Kamu ikut?”

Tajikistan? Itu kan cuma negeri impian yang hanya tampak bak fatamorgana. Tidak mungkin, aku tidak punya visa. Sakhi bilang dia juga tidak punya visa, dan dia yakin bisa membawa aku ke Tajikistan. Aku tidak percaya.

Penipu! Keesokan paginya, kata itu hampir keluar dari mulutku ketika aku tahu Hamid tidak akan melanjutkan perjalanan hingga Boroghil. Ternyata cuma aku yang mau ke Boroghil. “Tidak ada penumpang lain. Tak mungkin bawa kamu sendirian ke Boroghil. Bensin mahal. Kecuali kalau kamu mau bayar seratus dolar,” kata Hamid enteng.

Seratus dolar? Hari sebelumnya sudah sepakat 1.000 Afghani, US$ 20, dari Ishkashim sampai Boroghil. Sekarang mengapa jadi seratus dolar?

Pagi semakin tinggi. Aku sendiri tidak ingin berlama-lama di Khandud. Aku berusaha mengumpulkan semangat, mencari cuilan keberanian, melepaskan ketergantungan dari Hamid yang rupanya mata duitan. Aku putuskan berjalan kaki. Tentunya tidak bakalan sampai Boroghil yang lebih dari seratus kilometer, melainkan cuma sampai Qala Panja untuk bertemu sang Shah penguasa Wakhan.

Tapi Hamid mencegahku pergi. Katanya dia sudah menemukan kendaraan yang mau membawaku pergi sampai ke Panjah. Coba tebak, apa?

Traktor!

Juma Khan adalah pemilik traktor yang akan membawaku ke Boroghil. Pria Pakistan ini berkulit hitam, berwajah bundar, berkumis tebal, agak gemuk, umur empat puluhan. Serbannya bulat, tebal, dan besar, mirip punya Haji Samsuddin. Bahasa Farsi-nya pun fasih seperti orang Afghan. Tetapi jaket abu-abunya, bermerek Columbia, terlalu mewah untuk ukuran orang di sini.

Aku duduk di bak terbuka, bersama beberapa penduduk desa yang ikut menumpang. Di depan Juma Khan menyupir truk. Di samping Juma Khan duduk penumpang eksekutif. Siapa lagi kalau bukan sang komandan Ghulam Sakhi?

Traktor Juma Khan bukan hanya mengangkut orang, tetapi juga kayu gelondongan dan berbagai macam bahan bangunan. Para penumpang diselipkan di antara tumpukan barang. Guncangan jalan akibat batu-batu besar yang dilindas roda traktor yang keras, kalau dikonversi ke dalam skala Richter sudah tergolong gempa dahsyat. Deritanya masih ditambah dengan gesekan kayu-kayu yang ikut terlompat.

Datangnya musim panas ditandai dengan meluapnya sungai. Salju yang menyelimuti puncak-puncak raksasa itu mencair dan berlomba mencapai Amu Darya. Luapan air menjadi penghalang utama perjalanan di Koridor Wakhan. Jalan setapak terbasuh air. Ada yang dangkal tapi deras. Ada yang dalam dan deras sekaligus. Faizal-ur-Rahman, pria Pakistan 29 tahun berambut panjang dan tak pernah lepas dari topi bisbol yang menutupi batok kepalanya yang mulai kehilangan rambut, harus melompat turun dari traktor. Ia menceburkan diri dalam aliran sungai yang menggelegak. Sebagai penunjuk jalan, dia harus mencari lintasan yang tidak terlalu dalam—batasannya sepinggang—agar mesin traktor tidak sampai basah.

Traktor memang lebih tangguh daripada jip. Aku membayangkan kalau jip Rusia tua Hamid, yang jendelanya masih berbentuk klep, harus melintas sungai seperti ini. Pasti sudah tenggelam terbawa arus hingga ke Amu Darya.

Di hadapanku sekarang terpampang barisan gunung bertudung salju. Saking tingginya, aku harus mendongakkan kepala untuk melihat puncaknya. Yang kutahu, di balik puncak itu ada dunia paralel yang satunya lagi. Negeri ini tak terlihat dari sini. Barisan gunung ini memisahkan sama sekali dunia di sana dengan realita di sini. Itulah Pakistan. Negeri asalnya Juma Khan dan Faizal-ur-Rahman.

Dunia memang kecil. Kampung Juma Khan dan Faizal-ur-Rahman di balik gunung-gunung sana ternyata pernah aku kunjungi tujuh bulan sebelumnya di Pakistan. Tempat itu bernama Chapursan, memanjang sejajar dengan perbatasan Cina di Pakistan Utara, terkenal dengan kegarangan musim dinginnya. Di sana sinar matahari tak menyinari dusun-dusun selama dua setengah bulan. Yang ada hanya angin dingin yang bertiup kencang di antara tebing-tebing gunung tinggi, ranting-ranting pohon, rumput-rumput kering, dan rumah kotak-kotak. Semua berwarna sama, cokelat kelabu. Warna kehidupan yang muram.

Aku berada di sana tepat ketika sinar matahari tak menyirami lembah di lekukan gunung raksasa Pakistan utara itu. Di puncak musim dingin yang hanya membayangkannya pun sudah membuat orang menggigil. Ternyata Faizal dan Juma Khan adalah kerabat dari teman-teman yang aku kenal di sana! Jadilah di traktor ini kita bernostalgia tentang Pakistan, tentang Chapursan. Mereka bahkan telah mendengar tentang diriku, karena aku adalah turis “aneh” yang datang dan menginap di musim dingin yang kejam, sempat menjadi perbincangan seluruh warga desa di sana.

Dunia memang kecil. Ratusan alam paralel dan dimensi kehidupan tercipta di sekujur bumi yang coreng-moreng oleh garis batas negara.

(bersambung)

Versi lain dari serial ini diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Selimut Debu: Impian dan Harapan dari Negeri Perang Afghanistan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2010.

1. Hamid si sopir (AGUSTINUS WIBOWO)

2. Yummy… makanan pagi kita (AGUSTINUS WIBOWO)

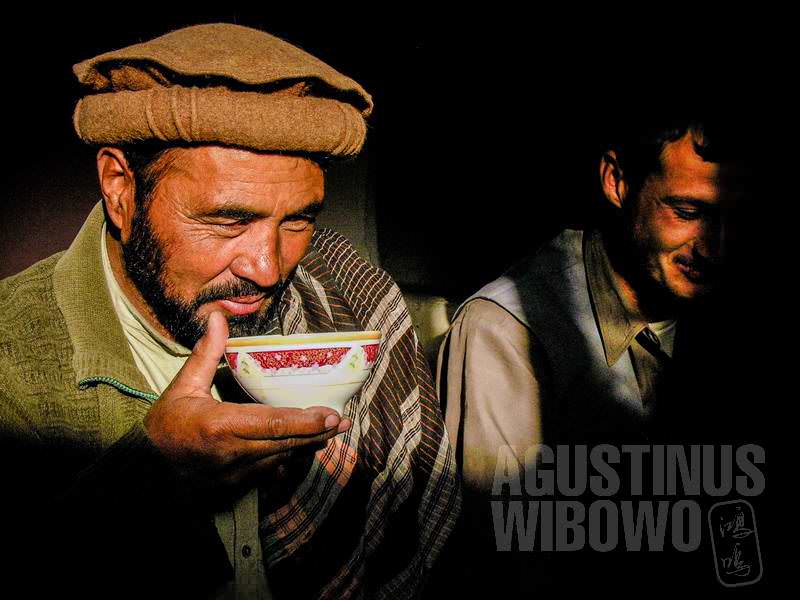

3. Tiada hari yang dimulai tanpa teh (AGUSTINUS WIBOWO)

4. Penjaga perbatasan Afghanistan (AGUSTINUS WIBOWO)

5. Para penduduk desa (AGUSTINUS WIBOWO)

6. Petualangan dengan traktor di pegunungan Atap Dunia (AGUSTINUS WIBOWO)

7. Menyeberangi sungai tetap selalu menegangkan (AGUSTINUS WIBOWO)

8. Inilah traktor kita (AGUSTINUS WIBOWO)

9. Semua bertugas bergiliran bawa bedil sang komandan (AGUSTINUS WIBOWO)

Hmmm…

*kagum dan ingin*

Amazing……

Take care bro, have a safe journey…

sing aneh ancen gampang dadi omongan. cak agus wis dadi selebriti ndek chapursan. bakal diilingi nganti suk saklawalese

Mas agus, berpetualang ngono ki yen arep bab sewayah wayah piye ?