Selimut Debu 95: Apanya yang Cantik?

Aku menggigil. Sekarang masih pukul tiga dini hari namun semua orang sudah bergegas berangkat.

Subuh di pegunungan Ghor menyakitkan dinginnya. Tanganku, yang semula masih bergetar, sekarang sudah kaku tak bisa digerakkan sama sekali. Ujung-ujung jari kaki pun begitu berat, untuk berjalan pun sakit sekali. Aku bahkan tak sanggup melompat ke badan truk dan harus didorong oleh si kenek Hazara untuk naik.

Mungkin karena mendaki puncak Gazzak kemarin, truk ini sekarang bagaikan penderita TBC akut yang sudah ringkih. Jalannya tersendat-sendat. Mendaki sedikit saja, asap hitam langsung mencoreti angkasa. Tak sampai tiga jam, ketika matahari baru saja mulai terbit menghapus gelap, truk Jepang yang kutumpangi mogok total.

Sopir meloncat turun. Mesin rusak. Roda rusak. Aku rasa, semuanya pun bakalan rusak sebelum kami sampai di Cheghcheran.

Kami mengumpulkan semak belukar untuk membuat api. Suara api bergemeretak, membakar tumpukan rumput dan batang kering. Sedikit energi hangat menjalar.

“Demi Nabi! Truk sekarat ini rusak lagi!” umpat Jaffar keras. Ini kedua kalinya truk mogok, padahal kami baru berjalan dua jam. Tampaknya truk-truk ini memang sudah waktunya pensiun. Kali ini rusaknya serius. Mekanik truk, yang disebut masteri, sudah coreng-moreng wajahnya. Sedari tadi ia berbaring di bawah mesin dengan segala macam perkakas. Hasilnya, nihil.

Satu jam, dua jam, tiga jam berlalu begitu saja.

Kami terhenti di dekat sebuah desa miskin bernama Jar Sherwa. Apakah desa ini menghasilkan sup sherwa terbaik di seluruh negeri? Entahlah, mungkin sekadar nama. Mungkin pula karena desa miskin ini bak oase kedai teh bagi para musafir yang melintas barisan gunung-gunung gersang.

“Sungguh indah,” aku menggumam, memandangi barisan kurva-kurva lekukan bukit di hadapan. Sederet demi sederet, bak gelombang lautan yang bergeming. Hingga ke batas terjauh pandangan, yang tampak hanya kurva mulus bukit gersang.

”Hah? Apanya yang cantik?” Jaffar jelas-jelas menunjukkan rasa heran dan ketidaksetujuannya, ”Ini sama sekali tidak cantik. Di sini tidak ada apa-apa. Hanya debu. Hidup di sini susah. Tidak ada air, tidak ada jalan, tidak ada listrik. Tidak ada apa pun! Cuma bukit-bukit gundul begini. Ini bukan tempat hidup manusia, ini cuma habitatnya hewan!”

Tepat di saat Jaffar menuntaskan kalimatnya, sekawanan sapi melintas tanah berdebu. Hewan-hewan itu melangkah malas, harus dipukul dulu dengan tongkat kayu si gembala yang berbaju lusuh. ”Lihat sendiri, bahkan hewan pun tak bisa hidup layak di sini. Kau lihat betapa kurusnya sapi-sapi itu? Di sini tak ada lagi kehidupan. Ini yang kamu bilang, ‘Afghanistan negeri yang indah’? Bagiku, ini adalah siksaan. Hidup di sini hanyalah perjuangan untuk bertahan.”

Bertahan. Seperti halnya negerinya yang selalu bertahan dari gempuran negara-negara tetangga, penduduk pedalaman ini terkurung oleh lekuk-lekuk indah perbukitan gersang. Tak ada pilihan. Bukit-bukit ini bagaikan pagar yang susah ditembus. Kelaparan dan kemiskinan adalah udara yang harus dihirup. Debu adalah makanan sepanjang hari.

Mullah Sadidi bukanlah seorang mullah, seperti ditunjukkan namanya. Ia adalah bocah berumur delapan tahun dari dusun miskin Jar Sherwa. Kepalanya berbalut serban kelabu, tubuhnya berbalut jubah shalwar qamiz kelabu, dibungkus lagi dengan selimut pattu, juga kelabu warnanya. Kebanyakan pria di sini mengenakan serban, bahkan anak-anak sekali pun. Apakah ini pertanda besarnya pengaruh agama dalam kehidupan mereka sehari- hari?

”Kelak suatu hari nanti ia akan jadi mullah sungguhan,” kata ayah Mullah Sadidi dengan bangga. Anaknya belajar di madrasah, belajar ilmu agama dari mullah desa. Di pedesaan Afghanistan, di mana sekolah pemerintah masih belum menjangkau, pendidikan diberikan dengan cara tradisional. Mullah-mullah desa mengajarkan baca tulis Al Quran di masjid. Demikian turun-temurun, tidak ada sistem terpusat yang memantau. Pemahaman penduduk tergantung pada ajaran pemuka agama dan pemimpin desa. Ada desa yang sangat konservatif, ada yang kurang. Ada yang sudah memasangkan burqa pada gadis kecil usia lima tahun, ada yang membiarkan kaum perempuannya keluar rumah tanpa cadar menutup wajah.

Rumah Mullah Sadidi adalah tipikal rumah kotak-kotak yang tampak tersebar di Ghor, berwarna monoton cokelat kelabu—warna lumpur. Rumah ini hanya terdiri dari dua ruangan, keduanya nyaris kosong. Ada jendela besar, ditutup lembaran plastik. Di musim dingin pastinya dingin sampai ke sumsum tulang.

Kepemilikan permadani dan karpet adalah tolok ukur kekayaan rumah tangga di Afghanistan. Di rumah mungil yang gelap ini, lantai tanah lempung ditutup karpet kumal. Bukan buatan tangan dengan sulam-sulaman indah tetapi karpet produksi pabrik yang murahan. Dindingnya juga dari lempung. Tidak diplester atau dicat, dibiarkan begitu saja memamerkan permukaannya yang kasar. Di sudut dinding tertulis sebait kalimat berhuruf Arab Persia:

”Sesungguhnya pemilik alam semesta ini Yang Kuasa,

Kita mengemban amanat-Nya untuk beberapa hari sahaja.”

Hidup adalah amanat. Bahkan di tempat yang gersang dan tandus seperti ini, mereka terus berjuang menunaikan amanat-Nya.

Kami duduk dalam rumah ini karena sudah empat jam truk rusak dan para sopir pun sudah nyaris putus asa. Matahari semakin tinggi, perut pun keroncongan. Ayah Mullah Sadidi menyajikan teh tawar. Kenek sempat membeli krim susu produksi Pakistan. Krim susu yang baru seharusnya sedikit padat dan segar rasanya. Tetapi yang kami makan sekarang sangat encer dan masam, sudah kedaluwarsa. Aku mencocolkan sepotong roti nan ke dalam krim putih itu, seperti halnya para penumpang dan awak truk lainnya. Mungkin akan lebih sedap bila ditambah gula, tetapi di sini tak ada gula.

“Gula sudah terlalu mahal,” kata ayah Mullah, ”ini semua gara-gara para pedagang sialan dari Herat yang menarik untung yang terlalu besar dari rakyat miskin seperti kami.”

Sebenarnya ayah Mullah juga membuka usaha menyediakan makanan bagi para musafir yang melintas. Tetapi jarang sekali ada kendaraan yang berhenti di sini, karena Jar Sherwa sudah tidak terlalu jauh lagi dari Cheghcheran. Walaupun berpredikat sebagai ”rumah makan”, di sini hanya ada roti nan sederhana dan teh tawar. Perekonomian di sini tak sebaik desa-desa yang menjadi persinggahan kendaraan, seperti halnya Garmao atau Chisht-i-Sharif. Rumah-rumah kotak ini terselimuti debu jalanan dalam keterpencilannya.

Bertahan. Hanya itu yang bisa mereka lakukan.

(bersambung)

Versi lain dari serial ini diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Selimut Debu: Impian dan Harapan dari Negeri Perang Afghanistan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2010.

1. Dusun gersang (AGUSTINUS WIBOWO)

2. Kehidupan yang juga gersang (AGUSTINUS WIBOWO)

3. Pengendara motor (AGUSTINUS WIBOWO)

4. Pengendara kuda (AGUSTINUS WIBOWO)

5. Hiasan bunga di sepeda motor di dusun gersang (AGUSTINUS WIBOWO)

6. Mullah Sadidi (AGUSTINUS WIBOWO)

7. Hidup adalah amanat (AGUSTINUS WIBOWO)

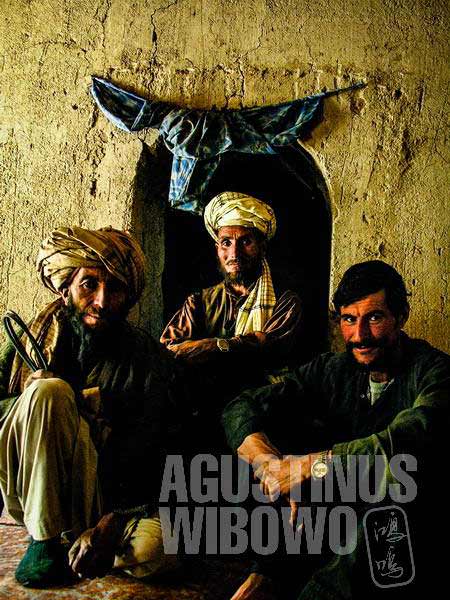

8. Berbingkai (AGUSTINUS WIBOWO)

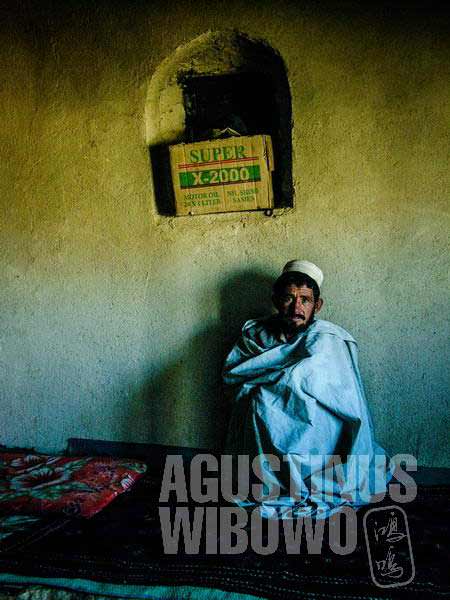

9. Penantian (AGUSTINUS WIBOWO)

Didusun gersang spt itu, sumber airnya dari mana ya gus ? Ak kok tdk melihat sungai di foto itu.