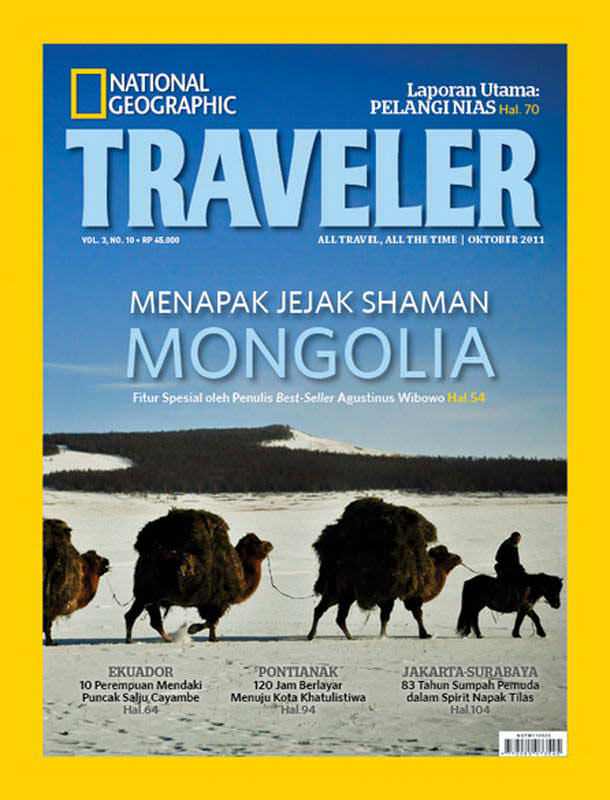

National Geographic Traveler Indonesia (2012): Menapak Jejak Shaman Mongolia

KAMI MENUJU TAIGA untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tentang shamanisme atau perdukunan di Mongolia yang selama ini memenuhi benak saya: Masih adakah shamanisme di zaman ini setelah puluhan tahun komunisme memberangus praktik-praktik kuno? Ketika para nomad Mongol sudah bertelepon genggam dan menetap di kota? Ketika internet sudah merambah? Ketika dokter dan obat sudah menggantikan jampi-jampi untuk menyembuhkan penyakit? Di Mongolia, shamanisme adalah jalan hidup utama jauh sebelum datangnya agama-agama. Kepercayaan dan ritual shamanisme menjadikan kultur negeri misterius ini begitu “eksotis.”

Oktober 2011

National Geographic Traveler Indonesia

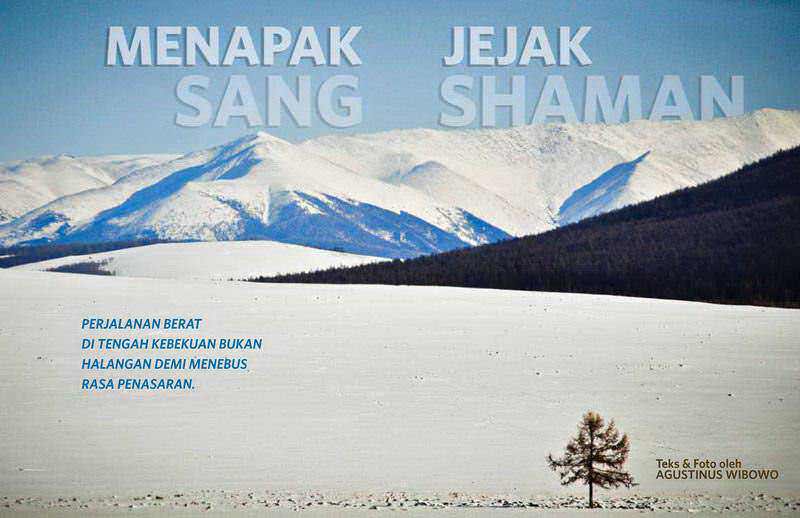

Menapak Jejak Sang Shaman

Teks dan Foto oleh Agustinus Wibowo

Perjalanan berat di tengah kebekuan bukan halangan demi menebus rasa penasaran.

BUG! Ini sudah ketujuh kalinya saya terpeleset, terpelanting, dan terjerembab di atas tumpukan salju saat melakukan perjalanan di Taiga, Mongolia, bersama kawan saya, Saraa.

Tidak ada jalan lain, saya dan Saraa terpaksa meninggalkan kendaraan roda empat kami, mobil jip rusia kuno, di lembah, lalu berjalan mendaki tumpukan salju—kadang setebal pinggang, kadang setinggi dada—menuju Taiga yang agaknya tidak seperti tempat tinggal manusia normal. Pemandangan laksana kahyangan. Rusa-rusa salju lincah berlarian di atas tumpukan salju tebal. Dengan kaki dan tanduk seramping ranting, serta bulu selembut beludru, mereka seolah tidak berdaya. Tetapi merekalah satwa yang merajai Taiga.

KAMI MENUJU TAIGA untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tentang shamanisme atau perdukunan di Mongolia yang selama ini memenuhi benak saya: Masih adakah shamanisme di zaman ini setelah puluhan tahun komunisme memberangus praktik-praktik kuno? Ketika para nomad Mongol sudah bertelepon genggam dan menetap di kota? Ketika internet sudah merambah? Ketika dokter dan obat sudah menggantikan jampi-jampi untuk menyembuhkan penyakit? Di Mongolia, shamanisme adalah jalan hidup utama jauh sebelum datangnya agama-agama. Kepercayaan dan ritual shamanisme menjadikan kultur negeri misterius ini begitu “eksotis.”

Orang Mongol percaya bumi memiliki roh, karena itu mereka sangat berhati-hati “melukai” bumi. Sebagai bangsa nomaden, setiap kali berpindah, mereka selalu menutup kembali semua lubang bekas tiang kemah agar sang roh bumi tidak marah. Selain itu, orang Mongol juga menghormati roh api dan pohon tunggal. Mereka tidak akan melemparkan sampah jenis apa pun ke dalam api di tungku, dan bermalam di bawah pohon tunggal.

Orang Mongol membiarkan rambut bocah-bocah balita mereka tumbuh panjang, hingga sulit dibedakan mana bocah laki-laki, mana bocah perempuan. Alasannya, agar roh jahat bingung dan tidak mengganggu mereka. Ritual menggunting rambut pun menjadi upacara istimewa, dirayakan besar-besaran, dan harus dihitung tanggal baiknya. Saat melihat bayi imut, orang Mongol biasa memuji, “Aduh, bayi ini jelek sekali!” Karena dalam kepercayaan mereka, pujian positif akan memanggil roh jahat untuk mengincar si bayi. Saat hendak ke luar rumah, orang tua lebih dulu menggoreskan arang hitam pada hidung balitanya agar roh jahat salah mengira sebagai kelinci. Lalu, agar tidak diculik setan, anak-anak Mongol dipanggil, “Nergui,” yang berarti tidak punya nama, atau si anjing jelek, atau si anjing kuning. Setelah matahari terbenam, jangan sekali-kali memanggil nama anak kecil agar tidak terdengar oleh roh jahat. Bayi yang sakit dan tidak kunjung sembuh dibawa ke dukun, dan kadang terpaksa harus diganti namanya agar sembuh.

Semua itu adalah tradisi yang hidup hingga hari ini. Semua berasal dari konsep shamanisme yang sudah hidup selama ribuan tahun.

Taiga berada tidak jauh dari kampung halaman Saraa di Tsaagan Nuur, kota terpencil nun jauh di utara, bersisian dengan danau raksasa Khovsgol. Di kota yang namanya berarti danau putih inilah padang rumput stepa yang membentangi Mongolia berakhir, berganti hutan boreal dengan pohon-pohon berdaun jarum. Berbekal rasa penasaran akan shamanisme, kami menuju Taiga, yang bahkan orang Mongol pun tak berani membayangkannya.

Jelang pengujung tahun, tepatnya pada November, seluruh Mongolia dibalut salju tebal. Suhu rata-rata sudah berkisar 20 derajat Celcius di bawah nol. Napas meninggalkan jejak uap beku dan sekujur tubuh terasa kelu. Saya mengerut di balik balutan tiga lapis jaket tebal dan selimut di sudut mobil. Isi perut serasa diaduk-aduk setiap kali mobil bergoyang hebat melintasi jalan makadam. Gelap pekat di luar sana.

Sepuluh jam berlalu, mobil kami akhirnya takluk oleh dahsyatnya jalan makadam ini. Rusak total. Kami terpaksa berhenti di sebuah kemah di pinggir jalan yang berjarak kurang dari 40 km dari kota Moron (nama kota ini tidak ada kaitan dengan tingkat kecerdasan warganya).

PUKUL DUA DINI HARI, kami membangunkan pemilik kemah untuk memasakkan makanan—hal ini lazim dilakukan di Mongolia. Lalu, Saraa menuturkan cerita yang membuat bulu kuduk saya berdiri.

“Pada suatu malam gelap, saya mendengar anjing melolong,” katanya. Anjing yang dimaksud Saraaa adalah anjing “tradisional” Mongolia yang buas, bertubuh besar, dan bersuara nyaring, bukan anjing berdarah campuran seperti kebanyakan anjing. “Tetapi aneh, aneh sekali. Hanya saya sendiri yang mendengar lolongan yang begitu mengerikan. Saya bertanya pada orang-orang di sekitar, tidak ada siapa pun yang mendengar,” lanjut Saraa membuat saya bergidik.

Suara itu terus membayangi Saraa. Setiap malam, ia mengaku mendengar lolongan itu sendirian. “Saya hampir gila!” serunya. Tidak tahan lagi, Saraa pun pergi ke kuil untuk menemui peramal. “Hasil ramalan,” kata Saraa, “nenek moyang saya kemungkinan shaman hitam atau putih!”

Tidak mengherankan, Tsaagan Nuur, kota asal perempuan berusia tiga puluhan tahun ini adalah permukiman etnis Darkhat yang paling tersohor kemampuan magisnya di seluruh Mongolia. Jadi tidak berlebihan jika Saraa mengklaim semua keluarga Darkhat pasti punya satu atau dua orang yang menjadi shaman, dan setiap keluarga pasti menyimpan drum peninggalan dari nenek moyangnya yang shaman.

Saya mulai kebingungan dengan definisi shaman. Dalam bahasa Mongol disebut sebagai boo, tetapi apa padanannya dalam bahasa Indonesia? Dukun? Rasanya agak aneh, karena dukun dalam bahasa yang kita kenal berkonotasi seperti “dokter” yang menggunakan kekuatan supranatural, memberi layanan kepada pasien. Tetapi shaman yang dimaksud Saraa punya pengertian yang lebih luas: Orang yang punya kemampuan magis dan berhubungan dengan dunia roh. Begitulah kira-kira maksudnya.

Hingga menjelang dini hari, Saraa belum berhenti mengurai cerita. Inisiasi seorang shaman, kata Saraa, bukan dari berguru. “Kalau kamu ingin menjadi shaman, bukan berarti kamu bisa menjadi shaman. Tidak, tidak semudah itu,” Saraa membelalakkan mata sipitnya. “Shaman memang harus mencari guru, tetapi tetap harus punya bakat. Hanya orang-orang terpilih saja yang bisa menjadi shaman. Dan pilihan itu adalah takdir, tidak bisa ditolak. Atau, maut bakal menjemput, seperti yang dialami abang kandung saya.”

Kami tiba di Tsaagan Nuur setelah tiga hari menempuh perjalanan dari Moron, setelah berganti-ganti kendaraan, termasuk menumpang di bak belakang truk. Pukul empat pagi, di tengah gelap gulita dan dingin yang membunuh, Saraa mengetuk pintu rumah kayu kuno milik kakeknya. Di Mongolia, sekali lagi, bertamu pada jam-jam seperti ini adalah hal wajar. Alat transportasi umum maupun pemilik mobil suka sekali mengulur-ulur waktu keberangkatan, ditambah lagi medan yang sama sekali tidak terduga, sehingga penumpang sampai di tujuan di tengah malam atau pagi buta.

Sang tuan rumah, kakek Saraa, berjalan tertatih membuka pintu. Rumah begitu dingin, api di tungku sudah lama mati. Saraa meminta anggota keluarga kakeknya untuk menyiapkan makanan. Sup daging domba yang irisan dagingnya sebesar pergelangan tangan. Kelelahan oleh perjalanan dingin yang panjang, saya tidak sanggup menikmati keramahtamahan pagi buta ini, dan langsung menyelinap ke antara matras dan tumpukan selimut berat di atas lantai. Hangatnya api dari tungku mengantar lelap saya di kota para shaman ini.

“SEMUA SHAMAN SUKA SEKALI MINUM VODKA. Percayalah. Saya tahu kebiasaan mereka,” kata Saraa, saat memborong 10 botol vodka untuk kami bawa ke Taiga, pada keesokan hari. “Untuk semua keluarga. Hadiah ini penting.”

Vodka adalah minuman wajib di Mongolia. Harganya tidak murah, mencapai ratusan dolar Amerika. Kami memilih yang kualitas sedang. Tanpa hadiah-hadiah ini, kata Saraa, mustahil kami nanti bakal diterima oleh para penghuni Taiga.

Membayangkan Taiga sungguh membuat jantung berdesir. Dinginnya Tsaagan Nuur yang membekukan tubuh dan terasa begitu menyakitkan. Kaki saya sudah mengenakan sepatu kulit pinjaman dari keluarga kakek Saraa, dan itu pun jempol masih terasa kaku. Tangan harus senantiasa tersembunyi di balik jubah del tebal dan berat—juga pinjaman dari keluarga tuan rumah—kalau tidak mau jadi beku. Terlebih Taiga adalah daerah sensitif dekat perbatasan Rusia. Orang asing yang berkunjung ke sini harus mengurus berbagai macam surat jalan, mendapat stempel dari Moron dan Tsaagan Nuur, dan terkadang masih diperiksa oleh petugas perbatasan.

Tsaagan Nuur sendiri sudah seperti Rusia. Rumah-rumah kayu berwarna-warni berjajar seperti mainan lego, tersebar jarang, membercaki hamparan padang luas yang putih sempurna. Di beberapa tempat, salju sudah setebal 20 cm. Diinjak saja dan kaki pun terasa nyaris tenggelam.

“Bagaimana di Taiga? Apa lebih ganas daripada di sini?” tanya saya.

“Tentu saja lebih dingin,” Saraa mengerling, “kamu siap berkuda, kan?”

SETIAP PERJALANAN ADALAH PERJUANGAN. Selepas Tsaagan Nuur, sudah tidak ada lagi jalan yang bisa dilalui mobil. Untuk mencapai hutan pinus yang jarang di puncak bukit-bukit itu, orang harus berkuda selama dua sampai tiga hari melintasi padang luas penuh rawa. Bahkan berjalan kaki pun tidak mungkin. Tetapi bagaimana harus berkuda di musim dingin seperti ini? Di musim panas pun saya sudah enggan duduk di atas punggung kuda. Tetapi ada kabar baik: Rawa-rawa membeku di musim seperti ini. Artinya, kami bisa naik

mobil ke sana.

“Kita masih harus menyeberangi sungai,” kata Saraa, “kita harus yakin apakah sungainya benar-benar sudah membeku dan esnya cukup tebal untuk dilewati mobil.” Kami menunggu setengah hari untuk jawabannya.

“Sungai sudah beku,” Saraa datang tergesa-gesa, “Kita bisa naik mobil ke sana.”

Taiga sungguh bukan alam biasa, melainkan dunia khayalan yang begitu nyata, saya membatin dalam benak. Bangsa penghuni Taiga dikenal sebagai Tsaatan. Berbeda dengan orang Darkhat dan Mongol kebanyakan, Tsaatan masih berkerabat dengan bangsa Tuva, bangsa Turki kuno yang kini mendiami Republik Tuva, bagian dari Federasi Rusia. Mereka pun masih bicara bahasa yang mirip dengan bahasa Turki. Sungguh aneh rasanya, walaupun ini pertama kali saya berjumpa dengan orang Tsaatan di Taiga yang begitu terpencil seperti ini, saya masih bisa bercakap-cakap dengan kosa kata bahasa Turki.

Seorang pria Tsaatan berjubah del menghampiri kami dan mengucap salam, “Sain baina uu?” Tak lama, dari dalam kemah-kemah bermunculan kaum perempuan, semua pendek-pendek, dengan penampilan dan karakter fisik tidak jauh berbeda dengan orang Mongol pada umumnya. Tulang pipi tinggi, wajah lebar, mata sipit. Mereka berebutan memilih barang-barang dagangan yang dibawa oleh adik sepupu Saraa. Apa yang dilakukan keluarga Saraa pada prinsipnya memang sambil menyelam minum air. Selain mengantar saya ke Taiga, mereka sekaligus membawa berkarung-karung beras, tepung, garam, dan berbagai jenis makanan untuk dijual di sini. “Karena tempat ini sangat terpencil, barang kebutuhan seperti ini jauh lebih berharga daripada uang,” jelas Saraa.

Di musim dingin, perkampungan Tsaatan hanya dihuni oleh kaum perempuan dan anak-anak. Sedari tadi cuma terlihat seorang pria saja. Para pria lainnya pergi berburu ke hutan-hutan di utara sana, baru akan pulang dua minggu lagi. Istri dari pemilik dan pengemudi mobil yang kami sewa lalu menyombongkan diri pernah menunggang kuda berburu bersama para pria Tsaatan, dan membunuh tupai raksasa. Ia memang “ratu” di antara para pemburu Tsaatan.

“Sekarang kamu juga bisa jadi raja di sini,” Saraa terkekeh oleh candanya sendiri. Tentu saja bukan itu tujuan saya ke sini. Malam hari, Saraa membawa saya ke kemah remang-remang milik seorang perempuan shaman—atau “nenek dukun.” Roh hanya datang setelah matahari tenggelam, kata Saraa. Tidak semua hari cocok untuk mengadakan ritual, kebetulan hari ini Rabu, roh bakal turun. Vodka juga wajib. Tak ada vodka, tak ada arwah. Kami menyerahkan dua botol vodka putih berkualitas prima. Dan sekarang tibalah kami pada saat paling mendebarkan: tawar-menawar harga.

“Ingat, ini bukan main-main. Bukan pertunjukan. Uang ini untuk ongon—roh—jadi berikan uang seikhlasnya,” kata Saraa menerjemahkan omongan sang dukun, “Ingat! Ini berbahaya bagi sang shaman juga. Kalau ongon marah, ia bisa celaka. This is not a game!”

“Sepuluh ribu tugruk,” saya menawarkan.

“Dua puluh ribu tugruk,” kata perempuan Tsaatan yang masih famili sang shaman. Harga yang ia sebutkan setara 15 dolar Amerika.

“Kamu mau berapa lama? Lima belas menit? Tiga puluh menit? Satu jam? Dua jam?” tanya Saraa. Saya hanya ingin mencicip sedikit pengalaman dengan sang shaman, tak perlulah terlalu lama. Semakin lama “atraksi” shamanisme itu semakin mahal tentunya. Kami setuju pada harga 20 ribu Tugruk untuk ritual 15 menit.

“Ada yang ingin ditanyakan kepada ongon?” Saraa menerjemahkan ucapan sang shaman.

“Bagaimana masa depan saya? Bagaimana pekerjaan saya? Mengapa shaman suka vodka?”

Pertanyaan terakhir tidak memerlukan upacara untuk dijawab. Tsetseg, sang perempuan dukun berusia 40 tahunan itu langsung menyambar, “Bukan saya yang suka vodka. Roh-roh yang suka vodka, tetapi mereka tidak suka lampu flash. Boleh memotret, asal tidak membuat silau.”

Duk…duk….duk…. Genderang berbalut kulit hewan ditabuh. Nadanya monoton, lambat, begitu menyihir. Dalam kegelapan malam bulu kuduk saya berdiri. Suara perempuan itu meratap, seperti terengah-engah kehabisan napas. Tubuhnya doyong berputar-putar lambat—kadang hentakannya lambat, kadang menerjang pesat. Kadang ia berdiri tegak, sesekali merunduk, lalu berpusing cepat bak gasing. Jalinan rumbai-rumbai panjang yang menghiasi jubahnya seperti terbang dalam putaran sentrifugal, mengingatkan saya pada tarian tradisional Hawaii tetapi dalam versi horor. Wajahnya begitu misterius ditutup topeng gelap dengan gambaran wajah manusia. Di atas topeng itu adalah tudung

Duk…duk….duk…. Genderang berbalut kulit hewan ditabuh. Nadanya monoton, lambat, begitu menyihir. Dalam kegelapan malam bulu kuduk saya berdiri. Suara perempuan itu meratap, seperti terengah-engah kehabisan napas. Tubuhnya doyong berputar-putar lambat—kadang hentakannya lambat, kadang menerjang pesat. Kadang ia berdiri tegak, sesekali merunduk, lalu berpusing cepat bak gasing. Jalinan rumbai-rumbai panjang yang menghiasi jubahnya seperti terbang dalam putaran sentrifugal, mengingatkan saya pada tarian tradisional Hawaii tetapi dalam versi horor. Wajahnya begitu misterius ditutup topeng gelap dengan gambaran wajah manusia. Di atas topeng itu adalah tudung

yang terbuat dari bulu mahkota burung elang. Sesekali wajah itu tampak meringis seram dari kelap-kelip api di sudut kemah.

Dan manakah sang ongon? Arwah dan roh yang ia sembah berwujud sempalan kain warna-warni yang digantung di tiang. Sang dukun berkali-kali menunduk di hadapan gantungan kain, sembari tangannya terus menabuh genderang, dan tubuhnya oleng ke kiri dan ke kanan seperti orang mabuk.

Langit biruku! Angkasa rayaku!

Kakek moyangku yang berambut putih,

leluhurku yang selalu abadi

Para nenek dan kakekku, aku mohon dalam sembah, ampunilah aku!

Tetabuhan mengalun mengiring mantra, sayu-sayup berhenti. Senyap. Kami menadahkan bagian bawah dari jubah del panjang kami. Nenek shaman melemparkan sebuah benda mirip kaki kucing kering (yang semula saya kira tikus hutan). Ternyata itu adalah kaki kambing liar berusia tiga tahun.

“Tiga dalam kultur shamanisme adalah angka baik. Kambing liar berusia tiga tahun adalah hewan yang jujur, dan kejujuran adalah hal yang baik,” jelas Saraa.

Benda itu memiliki dua sisi. Kalau mendarat dengan menghadap ke atas, pertanda baik. Kalau tengkurap, buruk. “Toorak,” demikian masing-masing kami harus menjerit ketika barang itu mendarat di jubah. Punya saya (sepertinya) menghadap ke atas.

Sang shaman melepas jubah biru kebesarannya, juga rumbai-rumbai, topeng, dan topinya. Ia kembali menjadi manusia biasa: nenek Mongol gemuk dengan rambut bersanggul, dalam balutan jubah del kumal. Wajahnya putih berkerut-kerut, sementara matanya begitu kecil, seolah terdorong oleh pipinya yang kempal. Keringat mengucur deras di wajahnya.

Shaman Tsetseg mengaku punya sembilan arwah, semua kakek-nenek moyangnya. Tetapi hari ini demi saya, ia hanya memanggil satu roh saja. Efeknya cuma sampai terhuyung-huyung, tidak sampai bergulingan atau memakan api. Semakin banyak arwah yang dipanggil, ritual semakin sulit dan memakan waktu lebih lama. Kalau roh-roh itu marah, mereka malah bisa mencelakakan si shaman, misalnya dengan mendorongnya ke api atau membuatnya cacat.

“Ini bukan main-main,” sekali lagi Saraa mengingatkan.

Bagi shaman, selain tiga, angka sembilan juga istimewa. Sembilan arwah menunjukkan kesempurnaan. Mereka percaya ada 99 surga: 44 di timur dan 55 di barat. Meninggal pada usia 99 tahun adalah impian para shaman.

Lalu, bagaimana Tsetseg menjadi shaman? Ibunya dulu juga seorang shaman. Setelah ibunya meninggal pada tahun 1987, tiba-tiba Tsetseg muda kena epilepsi, dan ia merasakan ada roh ibunya dalam tubuhnya. Lima tahun lalu, bermula dari shaman yunior yang cuma bisa melakukan ritual posisi duduk dan memainkan alat musik kerongkongan, ia kini menjadi shaman senior yang bisa berdiri dan memanggil sembilan roh sekaligus.

“Bagaimana masa depan saya?” tanya saya penasaran.

“Masa depanmu baik. Saat upacara, arwah tidak marah. Kalau kamu orang jahat, arwah pasti marah. Di masa depan, ke mana pun kamu pergi, jangan lupa untuk berdoa kepada langit dan alam, karena semua berasal dari alam,” kata sang shaman dengan suaranya yang terengah-engah.

“Soal pekerjaanmu?” tambahnya, “kalau kamu menemukan pekerjaan di kemudian hari, itu bagus.”

Hanya begitu sajakah untuk biaya puluhan ribu tugruk dan dua botol vodka?

“Tadi kamu tidak bertanya detail,” jelas Saraa, “jadi jawabannya cuma bagus atau buruk.” Untuk pertanyaan yang lebih detail diperlukan ritual yang lebih lama—dua jam, tiga, atau bahkan empat jam—lebih banyak vodka, dan tentu saja, lebih banyak uang.

NENEK PONSUL JUGA SHAMAN. Malah dilihat dari sisi mana pun ia jauh lebih mirip dukun daripada Tsetseg. Tetapi perempuan berusia 75 tahun ini tidak seseram penampilannya. Senyumnya yang menampilkan gusi tanpa gigi selalu membuat matanya bagai terpejam. Kalau sudah bernyanyi, ia tak bisa berhenti. Apalagi Saraa memberitahunya kami membawa vodka, si nenek otomatis antusias. Ia langsung menyanyikan lagu tentang ibu yang mengarungi lautan salju bersama rusa salju.

Ponsul mengambil daun tanaman joodoi (Juniperus communis) kering, membakarnya, dan memasukkan ke dalam mulutnya dalam keadaan menyala. Tanaman juniper ini dianggap langka dan suci, lambang keabadian. Baunya sangat tajam menusuk saat dibakar, saya langsung terbayang aroma hashish dari ganja.

Lima belas tahun lalu, ia terinisiasi menjadi shaman. Seorang biksu datang ke kemahnya, dan meramal Ponsul punya kekuatan magis. Ponsul tidak langsung percaya. Hari itu, ia berjalan kaki pulang dari Tsaagan Nuur kembali ke Taiga. Ini adalah jalan yang sudah dilaluinya seumur hidup. Anehnya, ia malah tersesat.

Selama tiga hari ia berada di alam liar, tanpa makanan sama sekali.

“Masih ada vodka?” tanya Ponsul seraya tersenyum.

“Ada. Jangan khawatir. Nanti kami bawakan lagi dari kemah,” jawab Saraa.

Mendengar itu, ia langsung girang. Sekali lagi, dilumatnya daun juniper yang masih membara. Sungguh lidah shaman bukan lidah biasa, tak gentar oleh api dan vodka.

Jangan bayangkan Taiga adalah tempat yang tidak tersentuh, dan Anda bakal jadi orang pertama yang “menemukan” suku penggembala rusa salju yang “eksotik” dan “hilang” ini. Bahkan para shaman pun sekarang sudah punya telepon genggam, gadis-gadis keturunan mereka berdandan molek mengikuti mode Korea, dan tontonan sehari-hari mereka adalah serial opera sabun dari Seoul.

Listrik sudah merambah ke Taiga. Walaupun hidup mereka berpindah-pindah di puncak gunung terpencil, tetapi dunia luar sudah tidak asing lagi. Panel surya adalah “kunci zaman” bagi mereka. Tenaga matahari kini sudah bisa menggerakkan mesin, televisi, telepon, radio, dan segala modernitas lainnya. Jangan kaget, Anda bisa melakukan booking dengan para shaman dengan mengontak langsung nomor ponsel mereka.

Bisnis shaman, demikian Saraa melabeli, adalah fenomena shamanisme hari ini. Banyak shaman yang membisniskan keahliannya untuk memperkaya diri. Saraa mengisahkan seorang shaman perempuan Tsaatan yang turun gunung ke tepian Danau Khovsgol, yang menjadi tempat konsentrasi para turis, pecinta alam, dan backpacker. Sang shaman mempraktikkan ritualnya dengan imbalan dolar dan tugruk.

“Mereka sudah tidak mematuhi peraturan shaman,” kata Tsetseg, “ritual tidak mungkin dilakukan siang hari, tetapi demi turis mereka memanggil arwah kapan saja semau mereka.”

“Bisnis shaman!” umpat Gambaa—satu-satunya lelaki Tsaatan yang tersisa di perkemahan Taiga, juga seorang shaman, ”mereka membawa ongon ke mana-mana, padahal ongon itu suci, tidak boleh dibawa ke luar Taiga. Mereka naik truk atau bus dengan ongon mereka. Dan kau tahu, kalau tidak ada tempat duduk di bus, di mana mereka duduk? Ya, di atas ongon yang mereka sembah itu.”

“Alam dirusak demi uang,” kata Gambaa, “ini sungguh menakutkan sekali. Beberapa tahun lagi, para arwah pasti akan marah dan menghukum siapa saja yang sengaja merusak alam.”

Mongolia kini berada di tengah terjangan perubahan dan modernisasi. Gambaa mengisahkan datangnya para misionaris dari Korea ke Taiga, membujuk mereka meninggalkan tradisi shamanisme, dan membakar semua ongon.

“Apakah shamanisme akan terus bertahan?” saya bertanya.

“Ya, tentu saja,” jawab Gambaa, penuh percaya diri, “itu adalah hidup kami.”

Halo mas Agus,semoga tetap sehat dan berkarya…senang bisa baca tulisan perjalanan terbarunya…ini perjalanan tahun berapa ya mas..? salam tasman jen Pekanbaru

Suka sekali baca petualangan Agustinus Wibowo. Semua ceritanya menginspirasi !

Perjalanan yang menakjubkan !!! Jadi pengin tahu sekaligus uji nyali ttg dinginnya alam di Taiga 🙂 bravo Agus !!

keren catatan Agus !!!

tulisannya bagus banget. mantap memang mongolia, mutiara dibalik gunung dan gurun. gaya penulisannya apik tenan e. mohon bimbingannya, saya blogger pemula. tks

sungguh kagum sama keberanianmu agustinus, semoga tulisan-tulisanmu setia mengunjungi kita, kutunggu..

Wah… nyaris ga beda jauh sama di indo yah hehehee…

waaah… asik bgt kapan ya bisa sampai mongolia. nice post!!

Aku kepengen, sungguh T_T

sumpah baru tahu kalo mongol itu bersalju. pas baca jadi pengen kesana

Rencana tahun ini mengunjungi tetangganya mongolia (hong kong) untuk menjajagi peningkatan bisnis supplier usaha membuat stempel yang kami geluti selama ini.

Mohon do’a juga ya 🙂 Trims

Jadi inget seorang kenalan yg berasal dari mongol…

Well, great story as usual and great adventurer also.

thanks mas Agus, atas ceritanya dan menjadi mata bagi saya di tempat lain. Besar apresiasi saya terhadap apa yang mas Agus lakukan, dan kemampuan mas Agus menuliskannya dengan cukup netral dan dengan bahasa yang sangat baik.

Saya tunggu ceritanya selalu.

BTW, bagaimana cara mas Agus memahami banyak bahasa?

terima kasih

bunbunne

Wah serunyaaa.. Saya jadi bener2 pengen ngerasain seperti mas Agus, bisa mendalami belahan dunia lain yang berbeda-beda.

Btw, dimana ya cari tiket atau tour murah kesana mas? Saya sempat coba cek di situs besar kyk http://www.priceline.com dan http://www.etravel.co.id , tapi agak bingung caranya..

Btw, sukses selalu deh buat mas Agus, thanks b4! 🙂

Halo mas agustinus wibowo, saya senang membaca tulisan nya.. Hebat sudah traveling sampai sana. Semoga bisa mengikuti jejaknya.. Seseorang yg unik! Salam kenal