Kiunga 2 Oktober 2014: Membujuk Pengungsi Papua Merdeka untuk Pulang

Di wilayah Western Province, Papua Nugini, yang berbatasan dengan Indonesia, masih banyak tinggal para pengungsi dari Papua. Mayoritas dari mereka adalah pendukung gerakan Papua Merdeka. Kini Indonesia membuka pintu bagi mereka untuk pulang ke kampung halaman. Tetapi bagi mereka, ini bukan masalah semudah mengatakan ya atau tidak.

Di wilayah Western Province, Papua Nugini, yang berbatasan dengan Indonesia, masih banyak tinggal para pengungsi dari Papua. Mayoritas dari mereka adalah pendukung gerakan Papua Merdeka. Kini Indonesia membuka pintu bagi mereka untuk pulang ke kampung halaman. Tetapi bagi mereka, ini bukan masalah semudah mengatakan ya atau tidak.

Kebetulan pada saat saya berada di Kiunga, datang rombongan dari Konsulat Jenderal Indonesia di Vanimo bersama Pemerintah Provinsi Papua untuk bertatap muka dengan para pengungsi Papua yang tinggal di kota itu. Delegasi pemerintah Indonesia berupaya membujuk para pengungsi untuk pulang. Sesudah pertemuan itu, rombongan pemerintah Indonesia mendatangi ke Gereja Katolik, yang selama ini menaungi sebagian besar pengungsi dari Papua.

Saya diundang seorang pastor dari Flores untuk ikut pertemuan di Gereja. Pertemuan dihadiri oleh sejumlah anggota Gereja dan warga pengungsi Papua. Kepada Uskup Gereja, Konsul Jendral Indonesia, Jahar Gultom dengan penuh semangat mengatakan bahwa pertemuan dengan para pengungsi tahun ini cukup memuaskan. “Tahun lalu poin mereka hanya satu. Hanya Merdeka,” katanya, “Tapi kemarin ada banyak warga yang bertanya tentang pemulangan. Ada pula yang berkomentar, ‘Saya tidak tahu saya ini siapa, apakah saya orang Papua Nugini atau orang Indonesia.’”

Para pengungsi adalah orang tanpa identitas. Sebagian besar pengungsi bermigrasi dari Indonesia ke Papua Nugini pada tahun 1984, ketika terjadi pembunuhan oleh tentara Indonesia terhadap seorang pengibar bendera OPM (Organisasi Papua Merdeka). Setelah kejadian itu, lebih dari 10 ribu orang Papua menyeberang garis perbatasan yang membelah kedua negeri.

Mobilitas pengungsi dalam jumlah besar ini sebenarnya bukan sporadis. Saya sempat berbincang dengan sejumlah tokoh OPM, yang mengatakan bahwa gelombang pengungsi ini memang sengaja mereka gerakkan untuk mendapat perhatian dunia. “Kalau kau membuat api kecil, tidak ada orang yang lihat. Tapi kalau kau membuat api besar, orang akan lihat,” kata John Wakum, seorang aktivis gerakan Papua Merdeka di Kiunga. Seketika represi yang dilakukan oleh Indonesia di Papua menjadi perhatian dunia, dan Indonesia mendapat kecaman luas dari berbagai penjuru dunia untuk kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.

Para pengungsi tetap berdiam di Papua Nugini. Mereka diminta oleh para pemimpin gerakan Papua Merdeka untuk terus berjaga di perbatasan, supaya isu Papua Merdeka tetap menjadi perhatian dunia. Mereka terus diminta berjaga hingga impian itu datang: Papua Merdeka.

Tetapi setelah itu, gerakan ini seperti terlupakan. Para pengungsi ini seperti manusia-manusia yang terabaikan keberadaannya, baik oleh Papua Nugini, Indonesia, maupun dunia. Sebenarnya tidak semua mereka adalah aktivis. Mereka juga tidak semuanya mengerti motif politik kenapa mereka berada di Papua Nugini, terutama bagi kalangan generasi muda yang lahir di sini.

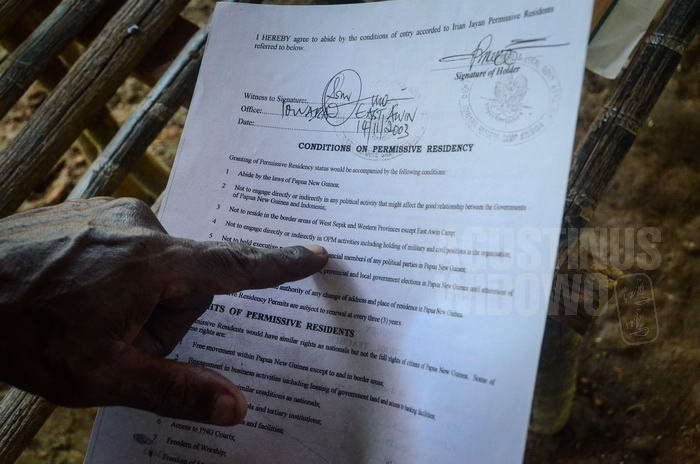

Tiga puluh tahun sudah para pengungsi tinggal di negara ini, tanpa status, tanpa kewarganegaraan, tanpa lindungan dan tanpa jaminan sosial. Para pengungsi Papua Merdeka tersebar di banyak kamp di Western Province, terutama di daerah perbatasan. Dari puluhan kamp yang ada, hanya kamp di Iowara yang diakui oleh pemerintah Papua Nugini dan PBB. Hanya para pengungsi yang tinggal di kamp Iowara itu yang resmi diakui sebagai pengungsi.

Sedangkan bagi mereka yang tinggal di luar sana, status mereka tidak jelas. Mereka bukan pengungsi, sehingga tidak bisa menikmati hak-hak pengungsi. Papua Nugini memandang mereka sebagai “pelintas batas”, yang bebas keluar masuk ke Indonesia. Indonesia menganggap mereka masih sebagai warga Indonesia, yang bisa pulang kapan pun mereka mau. Indonesia juga membebaskan mereka jika ingin menjadi warga negara Papua Nugini. Namun para pengungsi ini tidak menganggap diri mereka orang Indonesia. Mereka juga enggan masuk kewarganegaraan Papua Nugini karena mereka harus menandatangani persetujuan untuk tidak lagi bicara tentang Organisasi Papua Merdeka. Papua Nugini menerapkan aturan itu karena tidak mau menyakiti perasaan Indonesia.

Terlepas dari pandangan politik mereka, mereka tetap adalah manusia. Karena status yang tidak jelas itu, tidak ada negara atau organisasi mana pun yang bisa memberi bantuan pada mereka. Hanya gereja yang bisa melakukan. Kebetulan di daerah Papua selatan ini kebanyakan adalah penganut Katolik, sehingga gereja Katolik punya akses yang cukup besar bahkan menjangkau hingga kamp paling terpencil di pedalaman Sungai Fly. Tetapi kemampuan gereja juga sangat terbatas.

Konsul Indonesia pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Uskup Gilles, yang sudah 43 tahun melakukan pelayanan di Gereja Katolik di Western Province. “Saya mengormati Anda, karena Anda juga memperhatikan orang-orang kami di Kiunga. Dan terima kasih kepada Papua Nugini, yang sudah memperlakukan orang-orang kami dengan baik,” kata Konsul.

Konsul menyebut Pegunungan Bintang sudah membangun sejumlah infrastruktur, dan siap menyambut 5.000 mantan pengungsi yang datang dari sisi Papua Nugini. Banyak pula dari para pengungsi yang ingin pulang, karena ingin mayat mereka dikuburkan di tanah asal.

“Sekarang di Indonesia kami sudah punya perspektif baru dan visi baru,” lanjut Konsul, “Kami sudah menerapkan Otonomi Khusus dan sebentar lagi kami akan punya presiden baru yang menjamin hak-hak warga Papua. Saya harap Anda juga bisa membantu kami untuk memberikan pemahaman bagi orang-orang kami di sini.”

“Sebagai gereja, kami tidak pernah dan tidak bisa terlibat dalam hal politik,” kata Uskup, “Kami hanya bisa membantu dari sisi sosial. Untuk repatriasi, itu adalah kebebasan pilihan mereka masing-masing.”

Para pengungsi Papua ini mendapat tiga opsi: dipulangkan ke Indonesia, tinggal di kamp pengungsi Iowara, atau tinggal dengan penduduk lokal. Bagi mayoritas generasi muda para pengungsi, mereka telah lahir dan melewati sebagian besar hidup mereka di negeri ini. Apalagi jika mereka sudah lahir di sini, melebur di sini, bekerja di sini, negeri ini sudah menjadi tanah mereka. Mereka masih punya keinginan untuk pulang ke tanah asal, asalkan cita-cita generasi orangtua mereka tercapai—yaitu merdeka. Karena itu, tawaran untuk pulang ke tanah asal, yang sebenarnya asing bagi mereka, tidak terlalu banyak menarik perhatian anak-anak para pengungsi. Seorang suster yang bekerja melayani para pengungsi memperkirakan, hanya sekitar sepertiga pengungsi ini yang mau sukarela pulang ke Indonesia.

Kehidupan pengungsi Papua di Papua Nugini

“Posisi Indonesia adalah jika mereka mau pulang, kami akan menerima,” kata Konsul, “Tapi mereka takut. Dan saya tidak tahu apa yang mereka takutkan. “

Seorang peserta pertemuan ini adalah lelaki muda berumur 24 tahun bernama Steven Dude, yang kebetulan sedang dipersiapkan menjadi pemimpin warga pengungsi Papua di Kiunga. Dia berdiri dari duduknya, dengan berapi-api dia berkata kepada konsul Indonesia. “Tanah adalah ibu kami, kami ingin pulang tetapi kami mesti mengerti situasi di sana. Kami takut ras kami akan musnah, apakah ada cara untuk menjaga identitas kami dalam otonomi?”

Konsul Indonesia berkata, “Kamu harus lihat Papua sendiri. Kami akan fasilitasi kamu untuk berangkat ke sana.”

“Semua berita tentang Indonesia adalah negatif. Pembunuhan, tidak ada kebebasan berekspresi, jurnalis ditahan, dan banyak lagi. Keluarga saya diganggu OPM di desa kami, itu kenapa kami datang ke sini. Ketakutan masih ada bersama kami.” Steven berkata semakin berapi-api, “Kami adalah generasi keempat, saya berhutang pada negara ini. Komitmen saya adalah untuk menjadi warga negara ini, jadi saya bisa membalas budi mereka.”

“Silakan,” tukas Konsul, “Lebih cepat, lebih baik.”

“Kalian harus berikan opsi kepada rakyat, apakah mereka mau jadi bagian Indonesia atau mereka mau merdeka. Saya rasa itu satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah di West Papua. Karena jika masih ada orang Indonesia tinggal di West Papua, selalu akan ada konflik di sana. Konflik itu tidak akan selesai, dan baru akan selesai setelah semua orang hitam di West Papua habis. Tetapi selama masih ada orang hitam di West Papua, konflik ini akan terus ada.”

Saat inilah, seorang pejabat perempuan dari Provinsi Papua angkat bicara. Dia adalah Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai. Dia bicara dengan penuh perasaan, suaranya bergetar seperti menahan tangis.

“Kamu pernah dengar tentang Wanggai?” katanya, “Bapak Thomas Wanggai? Itu Bapa Tua saya. Keluarga Wanggai masuk daftar hitam pemerintah Indonesia. Tapi sekarang berubah. Sekarang, saya, saya Suzan Wanggai,”—dia memegang dadanya sendiri—“Ayah saya adalah Wanggai dari desa Ambai. Saya adalah Wanggai”—dia memegang rambutnya yang keriting—“Saya Wanggai”—dia menunjuk pada kulitnya yang agak hitam—“Seperti kamu. Kamu orang Papua, saya orang Papua. Tapi saya masih hidup.” Mata Suzana Wanggai semakin berkaca-kaca. “Saya tidak mau membujuk kamu, karena itu adalah pilihanmu. Hidup adalah pilihan. Saya tidak mau bicara lagi, kita tidak ingin bicara tentang politik, tetapi saya Wanggai. Saya rasa kamu bisa menerjemahkan apa Wanggai itu.”

Pada tanggal 14 Desember 1988, sekitar 60 orang berkumpul di stadion Mandala, Jayapura, untuk menghadiri upacara pembacaan “Proklamasi OPM”. Untuk pertama kalinya, bukan bendera Papua Barat rancangan Belanda yang dikibarkan, melainkan sebuah bendera baru rancangan si pembaca proklamasi, Thomas Wanggai, yang dijahit istrinya yang berkebangsaan Jepang, Ny. Teruko Wanggai. Wanggai juga tidak menggunakan istilah “Papua Barat”. Dia memproklamasikan berdirinya “Melanesia Barat”. Thomas Wanggai adalah pendukung OPM yang berpendidikan paling tinggi saat itu, meraih gelar doktor di bidang Hukum dan Administrasi Publik dari Jepang dan AS. Wanggai kemudian dipenjara 20 tahun—hukuman tertinggi dibandingkan vonis kepada para aktivis OPM sebelumnya. Wanggai mati disiksa di penjara tahun 1996, dan kematiannya membangkitkan lebih banyak lagi pengibaran bendera OPM di era 1990an.

“Jadi semua Wanggai masuk daftar hitam pemerintah,” lanjut Suzana, “Tapi itu dulu. Sekarang sudah berubah. Tahun 2001 kita mendapat otonomi khusus. So, adik sayang, saya kasih tahu, kita sekarang sudah dapat otonomi khusus. Saya sekarang memang bersama pemerintah. Tetapi lihatlah saya sebagai kakak, ini adalah pilihanmu. Saya punya pengalaman sepertimu. Ayah saya tahun 1980an juga pernah mengungsi ke Pulau Manus, Papua Nugini. Tapi sekarang saya d sini, dan saya masih hidup. Kau bilang semua orang Papua akan mati karena pemerintah akan bunuh kita. Buktinya saya masih hidup.” Suzan terus mengusap air matanya. Dia tak bisa berkata-kata lagi.

Uskup dari Prancis itu menyela. “Semuanya pasti berubah. Kalau kamu lihat Afrika dan Timur Tengah juga dulunya dijajah, dan kamu tidak bisa menghapus fakta itu. Tapi sekarang tidak seperti itu lagi. Saya harap orang Melanesia di Papua, hak mereka bisa dihormati, mereka bisa diperlakukan dengan adil, dan mereka menjadi bagian dari diskusi mengenai masa depan mereka sendiri. Itulah kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu bermacam-macam. Yang paling penting adalah yang terbaik untuk rakyat.”

Suzan mengangguk-angguk. “Kami akan membantu kalian jika mau datang ke Papua, bahkan jika kalian sudah jadi warga Papua Nugini sekali pun.”

Pertemuan ditutup. Sebagian pulang dengan wajah berseri-seri, dan mengklaim bahwa pertemuan ini berhasil. Sebagian menaruh harap akan terjadi perubahan. Sebagian lagi bersungut-sungut, mengatakan ini semua cuma tipuan omongan manis.

pikiran mereka masih tentang rasisme, merasa hanya orang papua yg berhak memerintah papua, padahal apa jadinya jika papua diurus mereka sendiri, hanya ras mereka sendiri, apa mampu, lihat saja contoh nyata pemerintahan papua nugini itu, negara yang miskin dan tidak jelas

Pemikiran seperti ini juga termasuk rasisme. Saya lebih setuju dengan ucapan Uskup, bahwa kemerdekaan itu macam-macam bentuknya, yang penting rakyat bisa menentukan masa depannya sendiri dan mendapat pilihan yang terbaik

Saudara kita orang papua pada dasarnya hanya ingin dihargai.

Bkn seperti skrng ini, seperti dijajah mereka.

Kekayaan alamnya di Rampok sedangkan orangnya diabaikan

Priastriningrum

Selalu terharu membaca artikelmu Mas.Belajar banyak ttg apa arti kemanusiaan.

Masa lalu mungkin pahit, memori yang tersimpan juga kelam. Tapi semua bisa berubah, masa depan juga akan berubah, tugas kitalah untuk meyakinkan mereka bahwa kita sama, sebangsa dan setanah air. ‘Merdeka’ di tanah air kita sendiri.

coba jalan2 di bula Png Mas,disana desanya menarik juga dan dekat juga dengan pos AL

intinya mereka ingin kehidupan yg lebih baik. setelah membaca cerita mas agus, saya jd penasaran dengan timor leste. apakah setelah merdeka keadaan jd lebih baik?

Ketakutan mereka hanya karena informasi yang mereka terima selama ini dari sumber-sumber yang anti Indonesia.

Jika upaya pendekatan seperti ini terus digalakkan, saya optimis saudara kita yang mengungsi di Papua Nugini akan pulang dengan senang hati.

Sebenarnya merdeka pun yang pertama meneguk hasilnya cuma para petinggi.

Generasi pertama yang merdeka biasanya harus mulai semua dari menggaruk tanah (miskin – susah makan)..

Contoh kondisi Indonesia saat mulai merdeka dulu.. dan juga situasi Timtim sekarang.

Papua jauh lebih cepat maju jika tetap dalam NKRI..

Tak ada yang menjajah orang Papua… Itu hanya mitos yang digambarkan oleh OPM saja

Berat………..topiknya mas kalau sudah menyangkut perbatasan dan kedaulatan negara.