Titik Nol 132: Losmen Murah di Rawalpindi

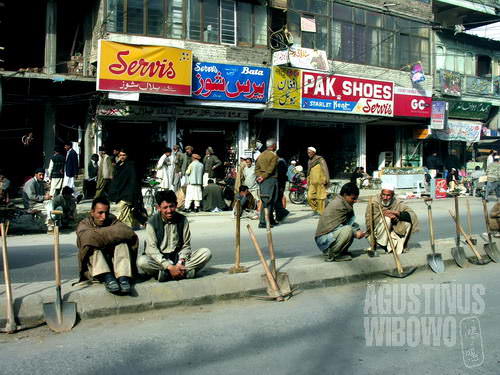

Para buruh harian menanti pekerjaan di Rajja Bazaar (AGUSTINUS WIBOWO)

Dengan visa Pakistan dari India, sungguh susah mencari losmen murah di Rawalpindi. Dan akhirnya saya malah terjebak di tempat seperti ini.

Semua visa Pakistan yang diterbitkan High Commission of Pakistan di New Delhi distempel “Visa Not Valid for Cantt Area”. Cantt adalah singkatan Cantontment, kota garnisun, peninggalan kolonial Inggris di kota-kota British India yang sekarang masih menjadi pusat aktivitas pertahanan Pakistan. Biasanya memang tidak banyak pengaruhnya untuk turis karena saya bukan turis mata-mata yang ingin mengintai persenjataan, perbentengan, teknologi nuklir, pasukan tempur, dan lain-lain untuk dilaporkan kepada India. Tetapi, di Rawalpindi, cap stempel di atas visa sangat mengganggu, karena kebanyakan losmen murah terletak di daerah pasar ramai Saddar Bazaar yang kebetulan bertetangga dengan daerah kota garnisun.

Tak bisa menginap di Saddar, saya langsung menuju ke Rajja Bazaar, pasar ramai lainnya di kota ini. Perjalanan panjang 20 jam dari Gilgit memang sangat menyiksa. Yang saya inginkan sekarang adalah sebidang kasur empuk untuk beristirahat barang sejenak.

Tetapi mencari penginapan tidak mudah. Hotel Tujuh Bersaudara yang nampak kumuh dan gelap katanya sudah fully booked padahal dari luar tampaknya semua kamarnya kosong. Saya disuruh ke hotel di sebelahnya, Hotel Javed, yang kelihatan lebih bersih dan megah. Dengan susah payah menggendong ransel berat, menaiki anak tangga, terengah-engah sampai di resepsionis, saya cuma diberitahu kalau hotel ini tidak boleh menerima tamu asing. Saya kembali ke perempatan, ke Hotel Al Falah, menggendong ransel lagi, naik tangga lagi, dan ditolak lagi. Nasib yang sama saya alami di losmen murah di sebelahnya, walaupun setidaknya petugas resepsionisnya jauh lebih ramah karena heran saya bisa bahasa Urdu.

“Mungkin, lebih baik kamu minta surat izin dulu dari polisi yang bisa membolehkanmu tinggal di Rajja Bazaar,” sarannya. Berhubungan dengan polisi Pakistan? lebih baik tidak.

Susah payah saya berjalan sampai dua kilometer menuju pertigaan Liaquat Chowk, dengan tas ransel yang berat dan penyakit hepatitis yang baru sembuh. Saya sampai di Hotel Al Hayat. Walaupun namanya berbandrol ‘hotel’, jangan bayangkan hotel-hotel yang saya sebut tadi adalah tempat nyaman yang bersih dan mewah. Semuanya adalah bangunan bertingkat di pinggir jalan raya yang bising, lantai kotor, dan resepsionis yang menjaga meja besar di lantai dua yang sepi.

Pegawai hotel, seperti petugas imigrasi piawai, menginterogasi saya dan mencurigai bahwa saya sudah overstay visa. Perdebatan sengit pun dimulai. Saya menjelaskan arti baris demi baris visa saya. Dia langsung menelepon bosnya. Kami berdebat lagi. Saya menang. Saya malah dapat kamar dengan harga yang lebih murah.

Semua ini berkat seorang pemuda dari Hunza bernama Suno yang mengaku pernah melihat saya waktu berkeliaran di Sost. Apakah saya sudah jadi selebriti, sampai di Rawalpindi pun ada orang asing yang mengenali saya? Tetapi sudahlah, setidaknya saya punya kawan baru di sini.

Suno mengenalkan saya dengan Faryad yang berasal dari lembah Gojal. Mereka berdua sedang berbisnis di Rawalpindi. Setelah ditraktir makan siang, saya terpaksa ikut mereka berdua berdagang. Kami mengunjungi toko demi toko, satu per satu, menawarkan sepatu kulit dari China. Sejak dry port di Sost dibangun, perdagangan dengan China semakin marak. Barang kualitas rendah sampai tinggi dari negeri tirai bambu itu membanjiri pasar Pakistan.

Saya jadi tahu susahnya menjadi salesman. Kami masuk hampir setiap toko di pasar, menawarkan barang contoh. Pemilik toko biasanya dengan angkuh membolak-balik barang yang kami bawa, lalu giliran kami dengan langkah gontai meninggalkan toko. Kadang saya menunjuk toko sepatu yang dilewati oleh Suno dan Faryad. “Tidak. Itu toko sepatu mahal. Mereka pasti tidak mau sepatu kita,” jelas Faryad, pasrah.

Berkeliling kota sepanjang hari jadi salesman benar-benar membuat tubuh saya yang sudah lelah menjadi lelah. Saya sudah nyaris tertidur ketika kedua kawan baru ini mentraktir saya chicken qorma, sejenis kari ayam yang dimakan dengan roti tipis, di warung sederhana yang letaknya di lantai dasar hotel kami. Tetapi karena makanan ini benar-benar lezat, saya jadi bersemangat lagi.

Warung ini ramai penuh pengunjung. Kami mengambil tempat satu meja. Di atas meja ada satu pot air berisi air dingin dan satu gelas kaleng. Semua orang minum dari gelas yang sama. Bersama qorma, kami mendapat piring berisi lima tumpuk chapati – roti kering tipis berwarna putih yang menjadi makanan pokok di sini. Kami menyobek chapati dari piring yang sama, dicocolkan ke arah piring berisi qorma di tengah, dan langsung dimasukkan ke mulut. Tak perlu piring masing-masing di sini. Semua orang makan dari piring yang sama, sebuah lambang kebersamaan dan persahabatan.

Jangan salah, lima lembar chapati itu cuma butuh waktu tiga menit saja untuk disantap habis. Pelayan yang jeli, begitu melihat hanya tersisa separuh chapati di atas piring, langsung melemparkan tiga lembar chapati baru. Intinya, piring chapati kami tak pernah kosong dan kami tak pernah sampai makan roti yang sudah dingin.

Saya senang sekali mendapat kawan baru di sini. Kedua pemuda itu juga minta difoto. Saya turuti. Tiba-tiba dari belakang ada pria tua mentowel saya, ingin difoto juga. Saya potret juga. Saya tunjukkan hasil fotonya yang terpampang pada kamera digital saya. Tiba-tiba, ia langsung merampas kamera saya. Caranya memegang barang kecil itu kasar sekali. Baginya tak ada bedanya apa itu lensa, flash, atau body.

Kawan-kawan yang duduk bersama orang tua itu merayunya untuk mengembalikan kamera itu kepada saya. Tetapi pria tua itu semakin hilang akal. Gerakannya ingin membanting kamera saya. Dia bahkan menelan bulat-bulat rokoknya yang masih menyala. Orang sintingkah?

“Uncle…uncle…, ini punya orang asing. Orang asing itu adalah tamu, kawan kita….” seorang kawannya memelas. Suno dan Faryad langsung minta bantuan pelayan. Tetapi tidak ada yang mau ikut campur. Takut.

Kawan-kawan lelaki tua itu terus merayu. Memohon. Menciumi. Mencoba mengalihkan perhatiannya. Segala upaya dilakukan, sampai ketika akhirnya si pria tua itu dibuat melihat ke jalan, dan ketika perhatiannya lengah, kamera itu langsung direbut dari tangannya. Saya menerima kembali barang saya, masih bekerja sempurna.

Teman-teman kakek tua itu minta maaf atas kejadian yang tidak mengenakkan ini. Seorang dari mereka mencium saya. Bau alkohol yang sangat kuat tercium, membuat saya ingin muntah.

Bagi saya masalah selesai di sini. Tetapi tidak dengan Suno. Ia langsung melabrak resepsionis hotel yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Sungguh saya tidak ingin bermusuhan dengan pihak hotel. Namun insiden adu mulut antara pihak hotel dan Suno memaksa saya berpikir mencari tempat penginapan baru.

(Bersambung)

Serial ini pernah diterbitkan sebagai “Titik Nol” di Rubrik Petualang, Kompas.com pada tahun 2008, dan diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Titik Nol: Makna Sebuah Perjalanan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2013.

Dimuat di Kompas Cyber Media pada 4 Februari 2009

Saya bermaksud berkunjung ke Pakistan dari India. Saya mempunyai permanent Resident India. Susah nggak ya dapat turis visa dari Delhi ? Saya baca blog sampeyan, kayaknya susah. 🙁