U-Mag (2008): Hunza – Firdaus di Atap Dunia

U-Mag Magazine (March 2008)

Hunza

Firdaus di Atap Dunia

Nun jauh di balik lekuk-lekuk pegunungan Himalaya, Karakoram, dan Pamir, tersembunyilah Lembah Hunza. Di bawah bayangan puncak-puncak salju menggapai langit, lembah yang mistis penuh rahasia ini membentangkan keelokan sebuah surga di atap dunia …

Nyanyian Bisu

Di bawah gunung bertudung salju setinggi 7.790 meter tingginya, desa Karimabad diam dalam keheningan. Di sini waktu mengalir lambat-lambat, ditelan keagungan puncak-puncak raksasa. Di bawah sana terhampar Lembah Hunza – terletak di utara Pakistan, diapit tiga gunung besar: Himalaya, Karakoram, dan Pamir. Jalan raya Karakoram Highway berkelok di pinggang gunung, menghubungkan Islamabad – ibu kota Pakistan – dengan kota kuno Kashgar di negeri Tiongkok.

Saya duduk di depan kamar, di penginapan kakek tua Haider. Salju turun deras beberapa hari lalu. Jalanan desa yang naik turun makin berbahaya dengan lapisan es selicin cermin. Tak ada pilihan. Saya hanya bisa menghabiskan hari dengan selimut dan jaket tebal, membaca buku, dan menyeruput teh hijau hangat dari teko Kakek Haider.

“Aap kaise hai? Bagaimana keadaanmu?” Kakek itu menyapa saya. Kerut-merut tajam menghias sudut matanya. Tubuhya berbalut selimut tebal, topi pakkol coklat menutup kepalanya, menyembunyikan rambut yang memutih.

Kakek Haider menatap bola mata saya dalam-dalam. Sudah tiga hari saya beristirahat di desa beku ini gara-gara penyakit hepatitis-A, kenang-kenangan petualangan di India. Saat seluruh tubuh menguning dan dalam keadaan sakit parah, saya berhasil menyeberang ke Pakistan.

Hepatitis bukan barang yang asyik untuk dicoba, apalagi dalam perjalanan keliling dunia. Saya sempat takluk di dalam bus malam antara Islamabad sampai Gilgit, 18 jam perjalanan penuh siksaan di atas jalan bergerunjal, plus dua jam lagi ke Karimabad.

Rute Lahore – kota di perbatasan Pakistan-India – hingga Hunza benar-benar melatih ketabahan. Gunung-gunung di bagian utara Pakistan mengisolasi wilayah pedesaan di dataran tinggi ini. Ajaib, di liukan tajam punggung bukit, di tepi jurang dengan air sungai yang menggelegak, bisa dibangun jalan raya beraspal yang menghubungkan Pakistan-Cina, menghidupkan kembali perdagangan Jalur Sutra, dan menyembulkan dusun-dusun Hunza ke atas peta.

Hunza adalah keajaiban. Tiga hari di sana, saya berhasil memutihkan kembali mata saya yang tadinya sekuning jagung. “Mata kamu sudah putih. Sebentar lagi sehat,” Kakek terkekeh. Tubuh kurusnya dibabungkus jubah qameez dan celana kombor shalwar, abu-abu. Saya bersemangat lagi, setelah dua minggu yang lesu.

Ada daya magis luar biasa yang menyembuhkan penyakit ini. Barisan gunung tinggi menyemburatkan udara murni. Di sini tak perlu kita bicara tentang polusi dan pemanasan global. Dingin bulan Desember membunuh semua virus di dalam tubuh saya. Dan airnya…. segar sekali, muncrat dari mata air pegunungan. Agaknya alam semurni ini menjadi rahasia panjang umur orang-orang Hunza, yang kerap lebih dari seratus tahun.

Selain hepatitis, saya terserang Hunza disease. Penyakit malas. Siapa yang tak menjadi malas menikmati kehidupan tanpa ingar-bingar, keluh-kesah, dan kemorat-maritan dunia? Siapa pula yang tak terbius kekuatan magis gunung-gemunung Himalaya, Pamir, dan Karakoram? Hari-hari serasa terbang di hadapan Rakaposhi yang menjulang ke langit dan Lembah Hunza bersalju, ditemani teh susu panas, roti chapati, sekresek aprikot kering. Dan, wajah Kakek Haider yang seramah senyum kanak-kanak.

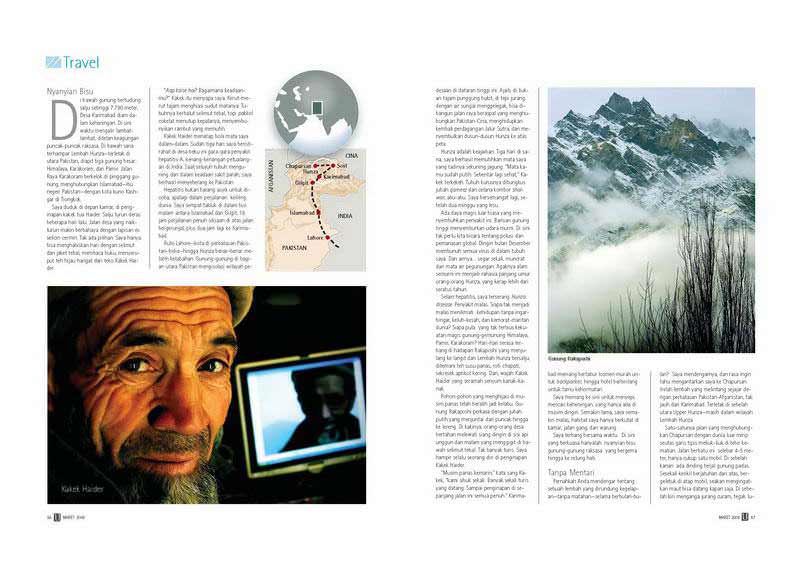

Pohon-pohon yang menghijau di musim panas telah beralih jadi kelabu. Gunung Rakaposhi perkasa dengan jubah putih yang menjuntai dari puncak hingga ke lereng. Di kakinya, orang-orang desa bertahan melewati siang dingin di sisi api unggun dan malam yang menggigit di bawah selimut tebal. Tak banyak turis. Saya hampir selalu seorang diri di penginapan Kakek Haider.

“Musim panas kemarin,” kata sang Kakek, “kami sibuk sekali. Banyak sekali turis yang datang. Sampai penginapan di sepanjang jalan ini semua penuh.” Karimabad memang bertabur losmen murah untuk backpacker, hingga hotel berbintang untuk tamu kehormatan.

Saya memang ke sini untuk menyepi, mencari keheningan, yang hanya ada di musim dingin. Semakin lama, saya semakin malas, habitat saya hanya berkutat di kamar, jalan gang, dan warung.

Saya terbang bersama waktu. Di sini yang berkuasa hanya nyanyian bisu gunung-gunung yang bergema hingga ke relung hati.

Tanpa Mentari

Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah lembah yang dirundung kegelapan – tanpa mentari – selama berbulan-bulan? Saya mendengarnya, dan rasa ingin tahu mengantarkan saya ke Chapursan. Inilah lembah yang melintang sejajar de ngan perbatasan Pakistan-Afghanistan, tak jauh dari Karimabad. Terletak di sebelah utara Upper Hunza – masah dalam wilayah Lembah Hunza.

Satu-satunya jalan yang menghubungkan Chapursan dengan dunia luar mirip seutas garis tipis meliuk-liuk di bibir kematian. Jalan berbatu ini selebar 4-5 meter, hanya cukup satu mobil. Di sebelah kanan ada dinding terjal gunung padas. Sesekali kerikil berjatuhan dari atas dan bergeletuk di atap mobil, seakan mengingatkan maut bisa datang kapan saja. Di sebelah kiri menganga jurang curam, tegak lurus 90 derajat, diramaikan aliran sungai deras bergemuruh.

Jurang ini sedemikian dalam sehingga tidak usah dibayangkan apa yang akan terjadi kalau jip yang kami tumpangi terpeleset sedikit saja. Jalan batu kerikil yang kami lintasi berbelok merangkul gunung, dengan sudut lancip kurang dari 90 derajat. Apa jadinya jika berpapasan dengan mobil lain dari arah berlawanan? Tak usah ditanyakan. Serahkan saja nasib kepada sopir yang berpengalaman, insya Allah ….

“Ya Allah khair… Ya Allah khair! Ya Tuhan, tolong…!” seru saya setiap kali mobil yang saya tumpangi menikung tajam. Dan mulut saya tak pernah berhenti komat-kamit membaca doa. Penumpang lain tertawa. “Ini sudah biasa. Koi zabardast nehi hai. Tidak ada istimewanya sama sekali.” Perjalanan itu membuat saya lebih mencintai hidup.

Chapursan tersembunyi dan terlupakan. Tak ada yang bisa diharapkan karena yang ada hanya tiga hal: amukan angin, hujan batu, dan kegelapan. Dingin menembus tulang, tetapi kehangatan rumah-rumahnya selalu terpahat di ingatan saya. Dari perjalanan bersama di dalam jip, Aziz, salah satu penumpang, menawari saya menginap di rumahnya. Dia menyuruh keponakannya, Majid, yang pandai berbahasa Inggris dan kalau ketawa seluruh tubuhnya berguncang, menemani saya melihat-lihat dusunnya di Chapursan.

Mulanya saya hanya tahu nama Chapursan. Ternyata ada puluhan desa di lembah ini. Buta arah, saya mengikut saja ke mana Majid membawa. Keesokan paginya, kami minum teh susu asin, memakan roti bundar bersama bibinya, lalu berkunjung ke rumah adik perempuannya, yang dia sendiri tak tahu umurnya. Keluarga di sini besar-besar, satu keluarga bisa punya anak lusinan. Untung, Majid masih ingat nama adik kandungnya itu.

Angin menderu tanpa ampun, menebarkan dingin yang menggigilkan seluruh tubuh. Rumah-rumah tampak seragam, kotak-kotak dari tanah liat. Warnanya sama persis dengan warna bumi, rumput kering, pohon gundul, gunung yang kehilangan karpet hijaunya. Dunia di lembah ini hanya diliputi satu warna: kemeranaan hidup tanpa sinar matahari. Tapi tawa Majid yang meledak-ledak menghalau segala perasaan merana yang menerpa saya.

“Kamu tahu, di ruangan ini kami menari kalau ada acara pernikahan,” tubuh Majid terguncang-guncang, tertawa terpingkal-pingkal, seringkali untuk hal yang saya juga tidak mengerti di mana lucunya.

Ruangan itu berbentuk segi empat. Di ketiga sisi ruangan ada panggung dari tanah liat untuk tempat duduk para tamu, atau tempat tidur keluarga di malam hari. Di sisi keempat ada panggung tanah liat juga. Tempatnya lebih tinggi, tengahnya berongga. Inilah tempat kayu-kayu kering. Api dinyalakan. Poci-poci teh dipanaskan.

Di atas api dipasang cerobong. Asap dapur menguar ke luar rumah kubus. Itulah warna kedua yang saya lihat: asap hitam yang mencorat-coret ketotalan warna coklat kelabu. “Cerobong ini baru diperkenalkan 30 tahun lalu. Sebelumnya, tanpa cerobong asap, banyak kecelakaan. Rumah kebakaran. Bayi-bayi jadi buta,” Majid menjelaskan.

“Oh, bahaya sekali ya,” saya melongo, membayangkan bayi-bayi yang harus tidur dalam ruangan berasap karbon.

“Iya. Tentu saja. Bahaya sekali,” Majid tertawa. Pundaknya terguncang-guncang lagi.

Di musim panas, ketika lembah ini diselimuti permadani hijau, grup-grup turis dan pendaki gunung berbondong melintasi gunung, Chapursan amat dekat dengan perbatasan Afghanistan.

Mehman

Jika Anda menjelajah Pakistan, ada satu hal yang selalu hadir: keramahtamahan. Dalam bahasa Urdu disebut mehmannavazi. Tak peduli betapa miskinnya orang-orang di negeri ini, bagaimana pun tingkat pendidikan dan latar belakang sosialnya, semuanya seakan berlomba menawarkan yang terbaik untuk para tamu.

Mehman, sebuah konsep yang melekat dalam sanubari penduduk setempat. Begitu kuatnya, sampai saya jadi malu sendiri. Tuan rumah tak makan tak mengapa, asalkan tamu dijamu dengan limpahan makanan mewah. Tak ada uang tak mengapa, asalkan sang tamu tetap merasa nyaman. Menggigil kedinginan bukan masalah, asalkan sang tamu tetap hangat dan lelap.

“Aap hamare mehman hai. Anda adalah tamu kami,” kata seorang supir truk dari Karimabad, yang – selain menolak menerima ongkos – menawari saya sekotak biskuit dan sekaleng minuman. Saya hampir tak bisa berkata-kata menerima ketulusan persahabatan ini.

Dari Chapursan kembali ke Karimabad, saya harus melewati Kota Sost di perbatasan Pakistan-Cina. Harga karcis angkot Sost-Karimabad cuma 100 Rupee, sekitar 15 ribu. Tapi saya memutuskan berjalan kaki agar lebih menikmati keindahan lembah-lembah dan barisan gunung Karakoram. Kalau sudah capek, sesekali saya menumpang mobil yang melintas.

Di Pakistan, tak ada orang yang membiarkan tamu kesusahan. Demikian juga para sopir truk. Hampir semuanya berhenti menawarkan tumpangan kepada saya. Saya amat suka naik truk, apalagi kalau duduk di atap. Gunung menjulang di kiri-kanan. Di atas atap truk, semuanya tampak garang, perkasa, penuh aura. Hanya dua hal yang menganggu – angin yang menderu dan kabel listrik yang tergantung, melintang rendah di atas jalan.

Selain alamnya elok, Hunza kaya akan keragaman etnis dan budaya. Beberapa kilometer dari Chapursan hingga Hassanabad dan Karimabad, saya menjumpai tiga suku dengan bahasa yang berbeda. Orang Chapursan bersuku Tajik Wakhi. Bahasanya masih berkerabat dengan bahasa Persia di Iran. Di selatan lembah, hidup orang-orang berbahasa Shina, yang bersaudara dengan bahasa Kashmir. Sebagian besar penduduk Lembah Hunza berbahasa Burushaski – yang tidak berkerabat dengan bahasa mana pun di dunia.

Sebagian besar penduduk adalah pemeluk Islam sekte Ismaili, yang dipimpin Aga Khan, keturunan imam ke-49 menurut silsilah Nabi Muhammad. Ajarannya amat moderat dibandingkan dengan tempat lain di Pakistan. Sembilan puluh lima persen penduduk Hunza bisa baca-tulis, termasuk kaum wanita. Perempuan Hunza bebas bersekolah. Bandingkan dengan wilayah lain Pakistan, yang kaum wanitanya hanya tinggal di rumah. “Jika kau tak punya cukup uang, sekolahkanlah dulu anakmu yang perempuan,” demikian ajaran Aga Khan.

Di lembah ini, agama adalah pengantar damai. Sering kita mendengar berita berdarah dari Pakistan, tempat sekte-sekte Islam saling bantai. Di Lembah Hunza, hanya ada damai. Jemaatkhana, masjidnya orang Ismaili, tersebar di seluruh penjuru lembah. Umat Ismaili bersembahyang tanpa suara di sudut-sudut rumah. Sesekali terdengar lantunan azan orang Sunni dan Syiah, sayup-sayup.

Di bawah naungan puncak-puncak raksasa ini, keramahtamahan menjadi jalan hidup.

Air Mata Pengantin

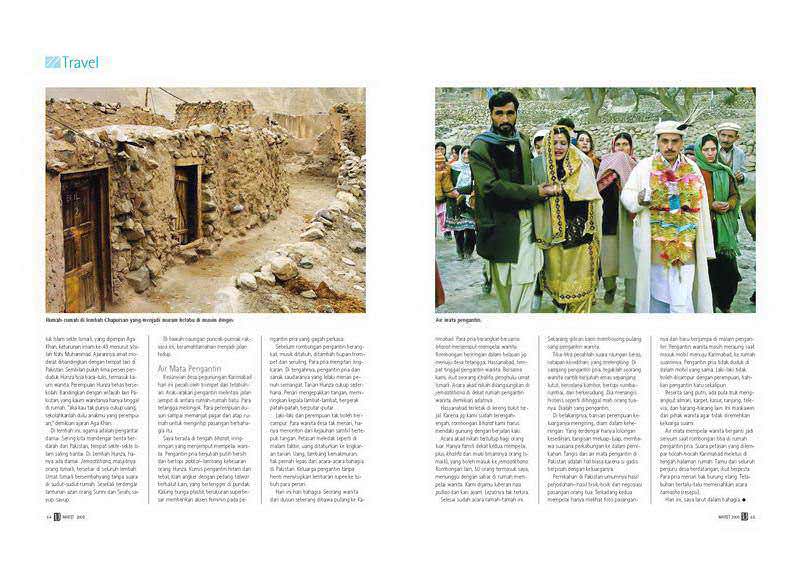

Kesunyian desa pegunungan Karimabad hari ini pecah oleh trompet dan tetabuhan. Arak-arakan pengantin melintasi jalan sempit di antara rumah-rumah batu. Para perempuan dusun sampai memanjat pagar dan atap rumah untuk mengintip pasangan berbahagia itu.

Saya berada di tengah bharat, iring-iringan yang menjemput mempelai wanita. Pengantin pria berjubah putih bersih dan bertopi pakkol – lambang kebesaran orang Hunza. Kumis pengantin hitam dan tebal, kian angker dengan pedang talwar berbalut kain, yang bertengger di pundak. Kalung bunga plastik berukuran superbesar memberikan aksen feminin pada pengantin pria yang gagah perkasa.

Sebelum rombongan pengantin berangkat, musik ditabuh, ditambah tiupan trompet dan seruling. Para pria mengitari lingkaran. Di tengahnya, pengantin pria dan sanak saudaranya yang lelaki menari penuh semangat. Tarian Hunza cukup sederhana. Penari mengepakkan tangan, memiringkan kepala lambat-lambat, bergerak patah-patah, berputar-putar.

Laki-laki dan perempuan tak boleh bercampur. Para wanita desa tak menari, hanya menonton dari kejauhan sambil bertepuk tangan. Petasan meledak seperti di malam takbir, uang ditaburkan ke lingkaran tarian. Uang, lambang kemakmuran, tak pernah lepas dari acara-acara bahagia di Pakistan. Keluarga pengantin tanpa henti menyisipkan lembaran rupee ke tubuh para penari.

Hari ini hari bahagia. Seorang wanita dari dusun seberang dibawa pulang ke Karimabad. Para pria berangkat bersama bharat menjemput mempelai wanita. Rombongan beriringan dalam belasan jip menuju desa tetangga, Hassanabad, tempat tinggal pengantin wanita. Bersama kami, ikut seorang khalifa, penghulu umat Ismaili. Acara akad nikah dilangsungkan di jemaatkhana di dekat rumah pengantin wanita, demikian adatnya.

Hassanabad terletak di lereng bukit terjal. Karena jip kami sudah terengah-engah, rombongan bharat kami harus mendaki gunung dengan berjalan kaki.

Acara akad nikah tertutup bagi orang luar. Hanya famili dekat kedua mempelai, plus khalifa dan muki (imamnya orang Ismaili) yang boleh masuk ke jemaatkhana. Rombongan 50 orang termasuk saya, menunggu dengan sabar di rumah mempelai wanita. Kami dijamu luberan nasi pullao dan kari ayam. Lezatnya tak terkira.

Selesai sudah acara ramah tamah ini. Sekarang giliran kami memboyong pulang sang pengantin wanita.

Tiba-tiba pecahlah suara raungan keras, ratapan kesedihan, yang melengking. Di samping pengantin pria, tegaklah seorang wanita cantik berjubah emas sepanjang lutut, bercelana kombor, bertopi rumbai-rumbai, dan berkerudung. Dia menangis histeris seperti ditinggal mati orang tuanya. Dialah sang pengantin.

Di belakangnya, barisan perempuan keluarganya mengiring, diam dalam keheningan. Yang terdengar hanya lolongan kesedihan, tangisan meluap-luap, membawa suasana perkabungan ke dalam pernikahan. Tangis dan air mata pengantin di Pakistan adalah hal biasa karena si gadis berpisah dengan keluarganya.

Pernikahan di Pakistan umumnya hasil perjodohan – hasil bisik-bisik dan negosiasi pasangan orang tua. Terkadang kedua mempelai hanya melihat foto pasangannya dan baru berjumpa di malam pengantin. Pengantin wanita masih meraung saat masuk mobil menuju Karimabad, ke rumah suaminya. Pengantin pria tidak duduk di dalam mobil yang sama. Laki-laki tidak boleh dicampur dengan perempuan, bahkan pengantin baru sekalipun.

Bersama sang putri, ada pula truk mengangkut almari, karpet, kasur, ranjang, televisi, dan barang-barang lain. Ini maskawin dari pihak wanita agar tidak diremehkan keluarga suami.

Air mata mempelai wanita berganti jadi senyum saat rombongan tiba di rumah pengantin pria. Suara petasan yang dilempar bocah-bocah Karimabad meletus di tengah halaman rumah. Tamu dari seluruh penjuru desa berdatangan, ikut berpesta. Para pria menari bak burung elang. Tetabuhan bertalu-talu memeriahkan acara tamasha (resepsi).

Hari ini saya larut dalam bahagia.

Sangat menarik… 🙂