Jakartabeat (2013): Jalan Pulang ‘Titik Nol’

29 April 2013

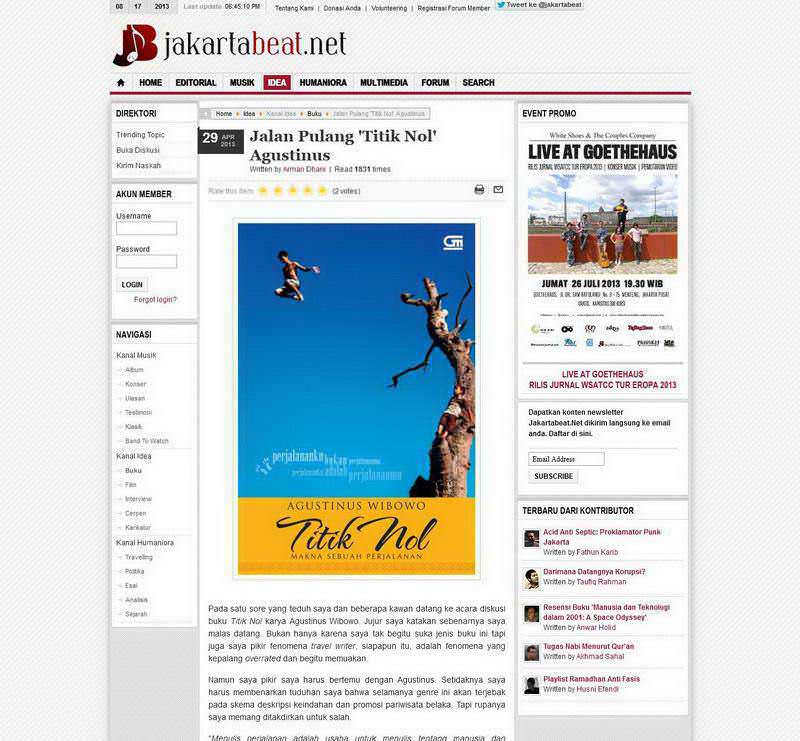

Jalan Pulang ‘Titik Nol’ Agustinus

Written by Arman Dhani

Pada satu sore yang teduh saya dan beberapa kawan datang ke acara diskusi buku Titik Nol karya Agustinus Wibowo. Jujur saya katakan sebenarnya saya malas datang. Bukan hanya karena saya tak begitu suka jenis buku ini tapi juga saya pikir fenomena travel writer, siapapun itu, adalah fenomena yang kepalang overrated dan begitu memuakan.

Namun saya pikir saya harus bertemu dengan Agustinus. Setidaknya saya harus membenarkan tuduhan saya bahwa selamanya genre ini akan terjebak pada skema deskripsi keindahan dan promosi pariwisata belaka. Tapi rupanya saya memang ditakdirkan untuk salah.

“Menulis perjalanan adalah usaha untuk menulis tentang manusia dan kemanusiaan. Jika tulisan perjalanan tak bicara tentang manusia. Maka ia adalah tulisan yang mati,” kata Agustinus ketika saya berjumpa dengannya sore itu. Lelaki pendek berkulit putih ini jauh dari bayangan awal saya dari penulis catatan perjalanan yang usai mengarungi jalan yang luas.

Saya kira ia akan tinggi besar, brewok yang lebat dan tubuh yang kekar. Tapi penampilan memang seringkali menipu. Tak saya sangka lelaki peranakan Tionghoa di depan saya yang begitu santun dan komikal, telah menaklukan salah satu dataran tinggi paling mematikan di dunia.

Kadang untuk mencari ke dalam seseorang harus pergi jauh ke luar. Saya tak hendak bicara tentang jarak atau perjalanan. Tapi tentang renungan-renungan yang dihasilkan dari sebuah kepergian. Saya kira ini hal yang mampu saya cerna dari buku catatan perjalanan Titik Nol karya Agustinus.

Ada yang subtil dari buku ini. Bukan tentang perjalanannya menembus atap dunia. Atau bagaimana ia dengan rendah hati bicara tentang negeri yang jauh. Lepas bicara tentang ruang yang tak ada di tanah yang asing. Tapi lebih pada fragmen-fragmen renungan atas ibunya. Kukira ia bicara tentang perasaan tanpa perlu genit menulis dengan kalimat yang gombal.

Dalam 552 halaman Titik Nol yang kelu ia menuliskan sebagian besar hidupnya seraya telanjang berkata “inilah aku,” sebuah usaha yang berani. Ia bicara tentang keluarga, tentang kematian, tentang kepedihan dan tentang makna hidup. Saya bahkan tak perlu, atau tidak mau bercerita pada pembaca tentang perjalanannya, kukira ia sudah tamat bercerita di dua buku pendahulunya; Selimut Debu dan Garis Batas. Agustinus saya kira hendak menebus dosa. Hendak bercerita dengan nada yang pilu. Perihal kecintaannya pada ibu, kecintaannya pada keterasingan, dan kecintaannya untuk memejalkan diri memacu batas dirinya sendiri.

“Sebenarnya apa yang saya cari dari sebuah perjalanan?” kata Agustinus retoris. “Awalnya saya melakukan perjalanan ya memang ingin pamer. Aku pernah kemari, aku pernah kesana. Tapi seiring berjalannya waktu. Saya bertanya. Apakah itu makna perjalanan?” Hampir dua jam kami berdiskusi. Selama dua jam pula ia habis meruntuhkan mitos tengik bahwa perjalanan adalah perihal vakansi dan bersenang-senang. Saya harus sepakat padanya bahwa perjalanan semestinya memberikan suatu pelajaran. Semacam proses yang tak akan didapat jika perjalanan hanya diperlakukan sebagai sebuah eskapisme.

Buku Agustinus bagi saya tak terlalu istimewa. Ia tidak seperti Walden, catatan perjalanan susunan Henry David Thoreu, atau On The Road milik Jack Kerouac, atau novel Balthazar Oddessey milik Amien Maalouf. Tapi meski demikian dalam tiap bukunya Agustinus seolah menunjukan pada para pembaca untuk tidak sekedar membayangkan tapi juga merenung. “Tradisi bukan sesuatu yang tak bisa dilawan. Kondisi bukan sesuatu yang tak bisa diubah,” tulisnya pada halaman 170 di Selimut Debu. Bagi saya, Ia masih konsisten. Berusaha keluar dari pakem catatan perjalanan yang hanya merayakan euforia dangkal destinasi belaka.

Sebuah buku semestinya mencerahkan. Atau dalam fungsi yang paling minimal, sebuah buku selayaknya memberikan kita perspektif lain yang bisa dengan bijak memberikan masukan tanpa bersikap seperti guru. “Bagiku, petunjuk alam itu adalah bahwa tak ada yang tak mungkin dalam perjalanan,” lanjut Agustinus pada kalimat pendek di halaman 237. Ia bicara pada dirinya sendiri. Tapi sebagai pembaca tak mungkin tidak untuk tak mengamininya sebagai sebuah pesan. Dalam lokus yang lebih luas buku ini bicara sebagai sebuah monolog. Penonton diminta diam. Tapi sang aktor utama bicara. Menista diri sendiri. Tapi dalam diam itu setiap penonton seolah ditempeleng dengan kebenaran-kebenaran yang dengan keras coba mereka disembunyikan sendiri.

Titik Nol mengingatkan saya pada sebait puisi Tiongkok karangan Huang Zongxi yang hidup di masa dinasti Qing pada 1610-1695 Masehi: “Usia muda berjuang siapa sanggup menyamai? Dapat pulang terhormat menunjukan jati diri,” katanya. Puisi ini ditulis sebagai penghormatan Zongxi pada Changsui, seorang pemberontak yang dieksekusi di usia belia. Bukan tentang pemberontakanlah, saya mengingat sajak ini. Tapi tentang sikap kagum dan kebanggaan pada orang lain yang dirasa lebih hebat dalam menjalani idealisme. Dalam bait lain Zongxi merangkup seluruh kisah titik nol dalam sebuah kalimat “Pertalian antar generasi bukanlah demi pribadi, menangkap suara massa penilaian coba diberi,” tulisnya. Agustinus, saya kira, adalah peziarah yang melintasi kesunyian sebagai jalan hidup.

Sejujurnya saya tak begitu suka buku catatan perjalanan. Selalu ada bagian dalam kisah perjalanan yang luput dipahami sebagai pembelajaran. Apa yang kita anggap sebuah bagian penting perjalanan, katakanlah sebuah perenungan, kerapkali dianggap sebagai wejangan sok bijak. Ketika deskripsi keindahaan coba dijabarkan, selalu ada pikiran nyinyir yang coba menista bahwa si empu penulis sedang pamer. Saya tahu hal ini. karena saya adalah bagian dari orang orang yang nyinyir tersebut. Perjalanan semestinya jadi sebuah bagian personal. Bukan sebuah perayaan gegap gempita yang semua orang harus tahu.

Tapi melalui buku ini saya belajar sebuah hal yang sangat menyakitkan. Bahwa hidup sebenarnya bukan hanya tentang menerima, mencari atau memiliki. Hidup adalah perihal seberapa banyak kamu berikan pada orang lain. Agus bisa saja diam. Menelan bulat segala kisahnya sebagai milestone pencapaian diri. Ia membagi cerita sejak Selimut Debu, Garis Batas hingga Titik Nol sebagai upaya untuk menunjukan bahwa hidup bukan sekedar kubikel dimana kamu bekerja. Atau sekedar tanggal dimana kamu menerima gaji. Atau sekedar haha hihi foto-foto pada sebuah destinasi. Lebih dari itu Agus berupaya menunjukan hidup adalah lebih dari itu.

Namun Titik Nol bukannya tanpa cela. Bagi saya keintiman tulisan Agustinus membuat saya sebagai pembaca menjadi jengah. Beberapa pikiran dan tulisannya hampir jatuh pada kategori tulisan motivasi yang memuakkan. Ada sebagian babak dalam Titik Nol seperti membuat Agustinus menjadi Mario Teguh yang coba menulis catatan perjalanan. Kata-kata mutiara self help bertebaran begitu banyak sampai-sampai aku lupa ini buku traveling ataukah buku panduan kebahagiaan hidup?

Seperti pada usahanya untuk mendefinisikan kebahagiaan pada halaman 316 lewat deskripsi melankolis dan metafora yang miskin, membuat saya berpikir bahwa ketika menulis fragmen ini; Agus tengah kehabisan tenaga dan imajinasi. Ia menggunakan simbol ikan, laut, dan kerakusan. Saya kira ia lebih dari ini. Saya kira Agus tak perlu membuat metafora, yang bagi saya murahan, untuk menunjukan bagi pembacanya bahwa kebijaksanaan hadir seiring dengan bertambahnya pengalaman dan usia. Tapi bukankah tak pernah ada buku yang sempurna!?

Di sisi lain ada adegan paling profetik sekaligus paling menyentuh saya dalam buku ini. Adegan ketika sang Mama yang dalam sakit ditanya apa agamamu oleh seorang perawat. Sang perawat hanya ingin memberikan kesempatan terakhir bagi Mama untuk bisa berdoa pada tuhannya.

“Bawakan saja semua. Semua doa aku terima, apapun agamanya. Karena doa tetaplah doa,” katanya. Saya merasakan kekuatan dalam kalimat ini. Ssaya pikir ini bukan kata-kata orang yang menyerah kalah pada penyakit, atau orang yang takut pada kematian. Ini adalah kata-kata yang mendekap erat sang maut dan menyapanya sebagai kawan lama.

Sore itu setelah perbincangan panjang dan diskusi yang hangat. Hanya satu pesan yang berkelindan dan terpatri begitu hebat dalam kepala saya, pesan Agustinus yang wajahnya tak bosan tersenyum; “Perjalanan adalah usaha untuk pulang. Pulang kepada rumah atau pulang pada diri kita sendiri”. Saya kira inilah hakikat perjalanan yang saya cari. Ia bercerita bahwa manusia adalah mahluk karikatural yang bisa sangat ambigu. Ia bisa jadi bermanfaat bagi orang lain tapi tak berguna bagi orang lainnya.

Ia mencontohkan bagaimana Ibnu Battutah bisa saja dianggap sebagai anak durhaka karena lebih dari 27 tahun tak pernah pulang. Namun di sisi lain ia bisa jadi sangat penting untuk merekam jejak peradaban dunia pada zamannya. Ia sedang bercermin. “Sama seperti yang aku tuliskan. Aku sudah keliling ke banyak negara, tapi apakah aku berguna bagi orang tuaku?” katanya retoris. Memang terlalu banyak retorika yang ia ucapkan. Tapi Agus selalu menemukan komedi dalam setiap tragedi yang ia alami.

Ia bisa dengan wajah datar tanpa ekspresi berkisah tentang bagaimana nyawa manusia begitu murah di Afganistan. Atau bagaimana sebuah tragedi tsunami yang dengan gegabah dianggap tulah oleh orang lain bisa dianggap sebagai sebuah bencana alam biasa bagi yang lain. Atau bagaimana ia dengan sangat manusiawi menunjukan bahwa ia adalah anak mami kesayangan. Di sisi lain bisa dengan magis menuliskan penyamaran dengan identitas ganda di negeri atap langit. Bagi saya ia telah lepas dari kategori penulis perjalanan biasa. Kukira ia adalah virtuoso yang mampu meramu kata menjadi imaji yang begitu hidup.

Agak berlebihan memang untuk menyebut penulis dengan tiga buku dengan julukan virtuoso. Namun siapapun yang membaca tiga bukunya mau tak mau harus setuju. Ia bisa sukses mengaduk pikiran dengan rasa haru, ketegangan, komedi dan perenungan yang dalam. Meski pada beberapa bagian ia tak ubahnya motivator kelas dua yang gagal meramu kata-kata mutiara.

Titik Nol adalah buku yang wajib dibaca, dan ya tentu saja wajib diterbitkan. Ia lebih dan jauh lebih penting dari tulisan stensil panduan perjalanan sekian juta menuju omong kosong.

Arman Dhani

Penulis lepas. Pernah mendapat beasiswa Pantau tahun 2009. Kini tengah berusaha melunasi cicilan KPR-nya

Leave a comment