Selimut Debu 7: Mengintip Afghanistan

Bersama para bodyguards Afghan di Konsulat Afghan di Pakistan (AGUSTINUS WIBOWO)

Peshawar adalah satu-satunya jalan bagiku untuk mewujudkan mimpi menuju negeri bangsa Afghan. Apa pun rintangannya, harus aku hadapi. Tidak ada jalan lain untuk mundur.

Kantor konsulat Afghanistan di Peshawar buka hanya setiap hari Selasa dan Kamis, konon merupakan tempat yang paling mudah di seluruh dunia untuk mendapatkan visa Afghanistan. Aku datang pagi-pagi sebelum jam kantor buka. Sudah cukup banyak orang Pakistan yang berbaris, namun petugas yang melihat wajahku yang jelas sebagai orang asing ini menyuruhku langsung masuk tanpa mengantre dan menunggu di ruangan dalam.

Kantor ini rasanya begitu personal. Para penjaga yang bertubuh kekar seperti atlet binaraga sedang sibuk menikmati sarapan bersama para staf lain. Mendengar aku berasal dari Indonesia, mereka tersenyum ramah dan berkata, “Indonesia? Good! Good! Indonesia, our friend,” sambil menawarkan berbagai macam makanan yang mereka punya. Kemudian dengan bahasa Inggris yang pas-pasan, bodyguard yang berbadan kekar itu menceritakan betapa indahnya negeri Afghan, betapa ramah dan baiknya penduduknya. Dan mereka juga terbelalak melihat gambar-gambar perempuan Indonesia tak berkerudung yang ada dalam buku wisata tentang Indonesia yang aku bawa. “Astagfirullah….” kata mereka berulang-ulang.

Di kantor konsulat Afghan ini aku berkenalan dengan Adam Smith, seorang traveler dari Inggris yang sudah melanglang buana ke empat puluh negara lebih. Tidak salah, namanya seperti ekonom Inggris yang terkenal itu, walaupun Adam mengaku baru kenal Adam Smith si ekonom beberapa tahun lalu, karena banyak traveler yang menanyainya kenapa namanya terasa begitu pasaran.

Aku selalu kagum dengan orang-orang yang begitu berdedikasi menjelajah dunia. Betapa banyak bagian dunia yang telah Adam lihat. Peru, India, Arab, juga Tibet. Begitu banyak cerita yang dia punya, begitu luas yang dia ketahui. Padahal di negara asalnya, dia cuma pekerja serabutan yang terkadang bekerja di pabrik kadang jadi tukang sapu di jalanan.

Kami akhirnya memutuskan untuk jalan bersama di Afghanistan. Pertemuan yang serba kebetulan ini sungguh menyenangkan. Setidaknya, dengan seorang kawan, Afghanistan akan berkurang menyeramkannya.

Visa turis Afghanistan ternyata sangat mudah diperoleh. Pagi-pagi datang untuk diwawancara dengan Bapak Konsul, yang tidak lebih hanya menanyakan kapan hendak masuk ke Afghanistan. Sore visa sudah bisa diambil dengan sebelumnya membayar biaya 30 dolar di bank dekat kawasan konsulat. Harga visa ini sesuai dengan logika karcis: US$1/hari. Jadi kalau tinggal berapa hari pun di Afghanistan, harga visanya sangat mudah dihitung. Katanya Afghanistan memang sedang gencar mempromosikan pariwisata, sehingga membuat peraturan visa yang semudah itu.

Di luar wilayah konsulat ada beberapa pemuda berpakaian biasa yang mendekati kami dan meminta data paspor kami. Mereka mengaku sebagai anggota dinas rahasia Pakistan yang bertugas melindungi keamanan orang asing yang menuju Afghanistan. Meragukan. Kami tidak ingin berbagi data informasi pribadi kepada orang tak dikenal, apalagi di negara seperti ini. Siapa tahu mereka mata-mata yang mengincar kami? Kami memilih berpura-pura lupa dan tidak bisa bahasa Inggris.

Selain visa, karena akan melintas wilayah Tribal Area Khyber untuk pergi ke Afghanistan, maka kami harus menuju ke kantor Political Agency untuk mendapatkan surat izin melintas.

Kantor ini begitu misterius. Semua orang dilarang membawa kamera ke dalam kantor ini. Di dalam kantor berlantai banyak ini, hanya ada lorong-lorong gelap, pengap, dan luberan air di mana-mana, seperti rumah hantu yang bocor diamuk hujan deras. Aku menerka mungkin ini sebabnya pengunjung dilarang membawa kamera.

Di kantor inilah kita dihadapkan dengan ego para pejabat yang bahkan jauh lebih tinggi daripada gunung Everest. Pejabat utama yang berkuasa mengeluarkan izin, menginterogasi kami dengan pertanyaan pertama.

“Do you have boyfriends?”

Pertanyaan macam apa ini? Aku menjawab dengan jujur, “Boyfriend? Kalau boyfriend yang artinya teman berjenis kelamin laki-laki, aku punya banyak. Tapi boyfriend, yang artinya hmm… someone I am going to marry with, aku sepertinya tidak punya.”

“My little boy, Afghanistan itu bukan tempat untuk anak kecil bermain-main. Afghanistan itu negara yang berbahaya. BAHAYA! Kamu tahu itu? Apa pun bisa terjadi. Do you think you are mature enough to go to Afghanistan?”

Anak-anak? Dia mengira kami anak-anak? Memang sejak aku masuk ke Pakistan, semua orang mengiraku baru berusia 12 tahun, membuat aku berkhayal andaikan aku punya kaos yang bertuliskan “I’m 22!”. Tetapi Adam adalah orang Inggris yang sudah berusia 29 tahun, setidaknya dia kan tidak kelihatan seperti anak-anak, walaupun memang tampak masih muda seperti baru 25 tahun.

Aku tertunduk, tak tahu bagaimana caranya menjawab. Adam yang menjawab pertanyaan ini. “Kami sudah cukup dewasa, Sir. Kami bisa membedakan siapa-siapa saja yang harus kami percaya, siapa yang tidak. Kami sudah bisa membaca situasi, dan kami juga akan berhati-hati di Afghanistan. Kami jamin tidak akan membawa masalah apa pun kepada negara Anda maupun negara yang kami tuju.”

Suasana ini seperti wawancara penuh tekanan pada saat melamar kerja, atau adik kelas yang sedang diplonco seniornya. Kakek tua berjenggot putih itu kemudian bertanya lagi, “Please show me your sign of maturity!”

Sign of maturity? Aku sudah mulai merasakan sesuatu di sana. Adam menjawab, tanda kedewasaan adalah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Si penanya tidak puas. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih gila kemudian datang lagi,

“Do you like kissing with your boyfriends?”

“Do you like Pakistani guys?”

“Do you want me to kiss you?”

Kakek tua itu sangat senang sekali sambil tertawa terkekeh-kekeh melihat kami yang kebingungan dengan pertanyaannya, merasakan betapa berkuasanya dia atas kami saat itu. Sedangkan kami berdua hanya menunduk, tersenyum sambil menahan amarah. Dia mengambil kopiah yang bertengger di kepalaku, dipasangkan di kepalanya. Aku terkejut, kuakui aku ketakutan. Lelaki itu memonyong-monyongkan bibirnya seolah hendak menciumku. Puas bermenit-menit dia bermain, dia berkata, “Sudah! Sudah! Lihat adik kecil ini sudah mau menangis!”

Dia mengembalikan kopiahku, dan tanda tangan pertama berhasil kami dapatkan. Tapi ini masih baru awalnya. Dari lantai tiga harus ke lantai satu ke kantor bapak Ahmad, kemudian ke lantai dua minta tanda tangan dari bapak Mahmud, ke lantai tiga lagi minta stempel dari bapak Hamid, kemudian ke kantor bapak Muhammad untuk diketikkan surat …. Beginilah birokrasi di kantor gelap dan pengap itu. Dan perjuangan selama tidak kurang dari empat jam itu membuahkan sebuah surat izin yang terketik rapi dan manis.

Siap berangkat!

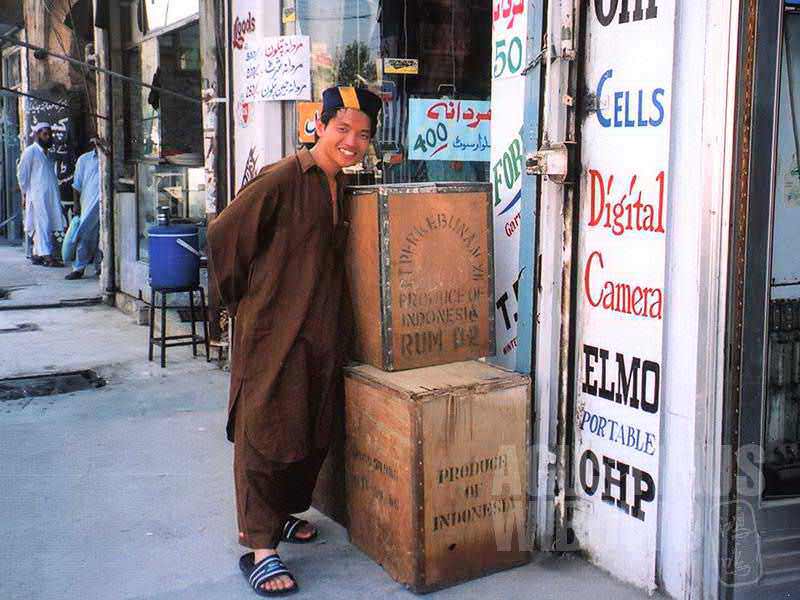

Teh Indonesia juga sampai ke sini (AGUSTINUS WIBOWO)

Mereka sebenarnya terobsesi dengan segala hal berbau China (AGUSTINUS WIBOWO)

Penukar uang berbisnis di sepanjang jalan (AGUSTINUS WIBOWO)

(bersambung)

Versi lain dari serial ini diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Selimut Debu: Impian dan Harapan dari Negeri Perang Afghanistan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2010.

Hhhhhhhhhhhh

seraam ..

awwwww….

Selalu kagum pada Agustinus Wibowo dg segala keberaniannya menembus daerah konflik.

serem2 lucuk

hihihi…..lucu amat sih