Selimut Debu 74: Everything is Wrong in Afghanistan

Yang membuat aku lebih marah lagi adalah, ternyata aku sendirian di tengah kerumunan orang-orang pasar ini. Tidak ada yang menolongku berbicara. Si orang Tajikistan yang tadi bersamaku sudah kabur entah ke mana, mungkin mengira aku adalah orang yang penuh masalah.

Kemarahanku yang lebih besar adalah, sesungguhnya ada beberapa orang asing di pasar ini. Ada Arnault, ada aku, ada pula si orang Tajikistan, juga kalau tidak salah ada orang India. Tapi mengapa hanya aku satu-satunya yang dikerumuni orang, diperiksa pasporku dengan tidak profesional dan tanpa tujuan?

Dan gara-gara pemeriksaan tadi, aku ketinggalan kendaraan menuju Faizabad (Aku tidak mau menginap di Baharak, terima kasih!). Sekarang aku harus mencari lagi kendaraan yang sudah penuh penumpang.

Aku sudah tidak tahu semarah apa aku jadinya, ketika tiba-tiba sebuah tangan keras mencengkeram pundakku. Tangan dari seorang lelaki berseragam yang lebih mirip seragam satpam. Aku harus ke kantor, katanya.

Tentu aku menolak. Aku hanyalah turis yang menunggu bus, dan sekarang aku menjadi pusat perhatian begitu banyak orang-orang bosan di jalanan, dan menjadi objek permainan para polisi yang sebenarnya tidak mengerti apa itu paspor dan apa tulisan di atas paspor asing.

Seorang lelaki berbahasa Urdu berbisik di telingaku. “Menurut sajalah. Tenang, ikuti kata mereka. Koi zabardasti nehi. Tidak ada yang luar biasa!”

Bukan pemeriksaan paspor yang membuatku teragitasi. Tetapi pemeriksaan yang tanpa maksud tanpa tujuan, juga perlakuan yang sangat-sangat tidak ramah, dan karenanya aku sudah beberapa kali ketinggalan kendaraan.

Tiba-tiba aku menemukan diriku sudah duduk di dalam mobil Volvo bersama dengan polisi (yang kemudian kutahui namanya adalah Qori), dengan lelaki yang berbahasa Urdu, juga dengan seorang sopir. Aku tidak tahu mobil ini mau ke mana. Sopir bilang, dia setuju membawaku ke Faizabad dengan harga Af 200 (setara dengan US$4, atau Af 50 lebih mahal daripada bus normal murah meriah).

Tapi mereka bukan membawaku ke Faizabad, melainkan ke kantor komandan polisi.

Seorang turis yang menunggu bus harus bertemu dahulu dengan para pejabat tinggi, kepala distrik, dan kepala komandan polisi? Hanya di tempat-tempat yang tidak banyak kerjaan seperti ini, hal ini bisa terjadi. Baharak adalah salah satunya.

Komandan polisi duduk, sedang melayani tamu-tamunya yang semua pejabat tinggi daerah itu. Polisi itu menyeretku untuk berhadapan langsung dengan pak komandan. Tentu saja di hadapan pak komandan aku menyatakan ketidaksenanganku dengan perlakuan anak buahnya.

Komandan melihat halaman-halaman pasporku, dan dengan yakin mengatakan sama sekali tidak ada yang salah dengan dokumenku. Dia menanyakan apa pekerjaanku. Aku tak punya pekerjaan resmi, tapi jawaban yang terngiang di benakku adalah penulis. Kukatakan, aku penulis.

“Tentu, akan aku tulis semua ini,” kataku. Kulihat wajah polisi yang tadi membawaku ke sini seketika berubah jadi pucat.

“Tidak perlu ditulis. Koi zabardast nehi. Tidak ada yang luar biasa,” kata lelaki berbahasa Urdu.

“Ya, tidak ada yang luar biasa. Tapi aku kehilangan banyak waktu, dan aku sudah sangat lelah,” kataku.

“Tapi ini hanya 30 menit! Kamu tidak kehabisan waktu,” kata lelaki berbahasa Urdu.

Aku melihat arlojiku dengan gerakan yang sangat mencolok. “Bukan 30 menit. Satu jam dan sepuluh menit!”

Pak komandan tersenyum, “Man fahmidam. Aku paham.”

Aku berterima kasih kepada pak Komandan untuk keramahtamahannya, sebelum minta izin untuk melanjutkan perjalanan. Pak komandan memberikan ceramah panjang lebar kepada polisi itu tentang bagaimana memperlakukan pendatang asing dengan cara yang lebih layak.

Tidak lama setelah itu, aku menumpang Volvo itu menuju Faizabad, ibukota Badakhshan. Pelan-pelan, detak jantungku pun melambat, emosi mereda. Aku kembali menginap di rumah dokter Momin Jalali, kepala dinas kesehatan provinsi Badakhshan.

Aku bercerita tentang masalah yang baru saja kuhadapi pada dokter Momin. Dia berkomentar, “Mengapa tidak kausebut namaku di hadapan mereka?”

Aku tidak pernah tahu kalau menyebut nama seorang dokter bisa menyelesaikan begitu banyak masalah di Afghanistan.

“Everything is wrong in Afghanistan,” dia menambahkan.

Itu adalah komentar yang sama yang dia ucapkan ketika aku melaporkan keadaan realitas kehidupan di pedalaman provinsi yang ditanganinya. Aku bercerita tentang konvoi truk WFP yang membawa susu kotak Pakistan, jauh-jauh dari Pakistan kepada para murid di Wakhan dan Pamir, yang sesungguhnya adalah penghasil susu terbaik di dunia. Kotak bekas susu tentu saja menjadi sampah, polusi modern yang sukar diatasi oleh masyarakat pegunungan terpencil dan lingkungan yang sangat rapuh. Belum lagi biaya truk, bensin yang dibuang-buang, harga susu, gaji sopir, semua menjadi ongkos tak berarti buat strategi yang salah untuk pembangunan di Afghanistan.

“Everything is wrong in Afghanistan,” kata dokter Momin.

Juga ketika aku bercerita tentang banyaknya ladang candu di Baharak dan para pencandu opium di Wakhan.

“Yes. Everything is still wrong in Afghanistan.”

Generator rumah dokter Momin habis minyaknya. Gelap gulita sekarang menyelimuti seluruh rumah.

(bersambung)

Versi lain dari serial ini diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Selimut Debu: Impian dan Harapan dari Negeri Perang Afghanistan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2010.

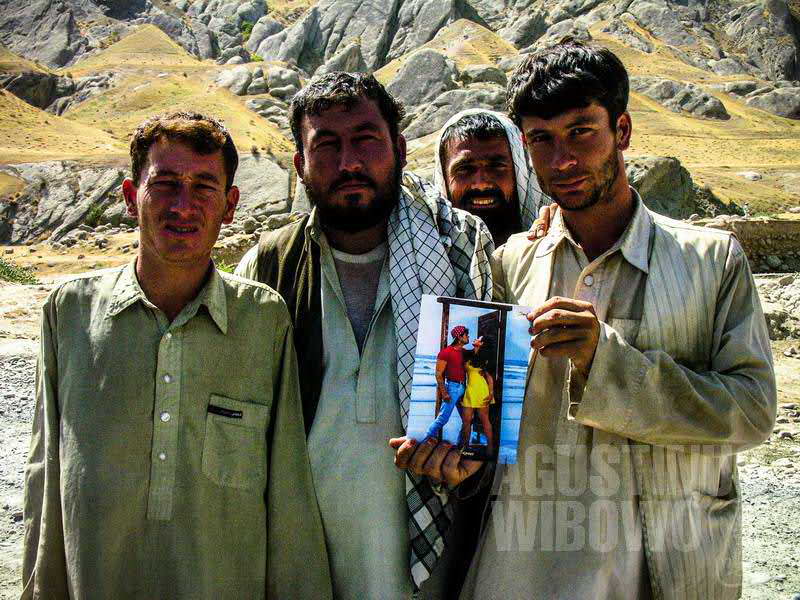

1. Mimpi gadis seksi beradegan sensual di negeri yang kaum perempuannya serba tertutup (AGUSTINUS WIBOWO)

2. Kedai teh di Baharak (AGUSTINUS WIBOWO)

3. Meninggalkan Wakhan, pemandangan Badakhshan terasa begitu kuning dan gersang (AGUSTINUS WIBOWO)

4. Hewan-hewan menikmati momen merumput di gunung gersang (AGUSTINUS WIBOWO)

Leave a comment