Selimut Debu 79: Main Bocah

Maimana juga adalah kota pasar. Ada beberapa baris kios di tengah pasar. Mereka menjual segala macam barang, namun kebanyakan toko kain dan permadani. Seorang pedagang etnis Uzbek malah bisa berbahasa Rusia dengan sangat fasih, katanya pernah tinggal enam tahun di Ukraina. ”Di seluruh kota ini, atau malah mungkin di seluruh provinsi ini, cuma aku yang bisa bahasa Rusia,” katanya bangga. Jarang sekali ada orang asing yang datang ke sini. Aku langsung dikerubuti puluhan bocah, digeret ke sana ke sini. Semua pemilik toko minta dipotret. Hampir semuanya seakan berebut untuk berbincang denganku atau menjamah tubuhku.

Di antara kerumunan di pasar, terselip Mahmud. Usianya 18 tahun, dahinya lebar dan tubuhnya kekar. Ia mengenakan pakaian shalwar qamiz putih bersih tanpa noda, sungguh langka di tempat penuh debu seperti ini. Mahmud punya kios kecil yang menjual telepon genggam. Katanya dia punya dua puluhan toko di seluruh Maimana.

“Menginaplah di rumahku,” ia langsung menawari, ”Karena I like you very much. Kamu bisa makan yang enak-enak. Nasi palao dengan daging sisa pesta. Aku juga punya softdrink. Berapa kaleng pun kamu mau, silakan saja. Kamu juga bisa mandi. Aku suka sekali denganmu.”

Aku mengangguk senang. Aku tak pernah melewatkan kesempatan menginap di rumah penduduk, karena ini adalah kesempatan terbaik untuk belajar tentang kehidupan mereka.

Ternyata Mahmud memang bukan pemuda sembarangan. Aku tak pernah melihat rumah sebesar ini di Afghanistan. Bahkan ruangan khusus untuk tamu pun lebih luas ukurannya dibanding rumah orang Afghan kebanyakan. Lantainya dibalut permadani merah sulaman tangan. Belum lagi sofa dan perabotnya yang halus dan mengilap. Aku menduga ayah Mahmud pastilah seorang pejabat tinggi pemerintah. Tetapi Mahmud tak mau cerita. Atau lebih baik pula aku tak bertanya. Maimana adalah daerah yang belum aman. Di sini masih banyak penjahat perang, milisi bersenjata ilegal, yang bermain segala macam bisnis mulai dari penculikan, penyelundupan manusia, sampai perdagangan opium. Terkadang, memang banyak hal yang lebih baik kita tidak tahu.

Aku ingat tadi bagaimana kami berjalan dari kiosnya menuju rumah ini. Ia selalu waspada, menengok kiri dan kanan setiap saat, seperti penyeberang jalan di metropolitan. Tetapi Maimana adalah kota kecil sepi dan berdebu, tak banyak kendaraan kecuali kereta kuda dan keledai.

”Bermain bocah adalah kultur orang Uzbek,” Mahmud memulai pembicaraan. Dia menggunakan istilah bachabazi, yang berasal dari kata bacha yang artinya ”bocah laki-laki”, dan bazi yang artinya ”bermain”.

”Bermain bocah” adalah hubungan seksual antara dua pria, biasanya lelaki tua dengan anak lelaki yang masih muda. Kalau diterjemahkan kata per kata ke bahasa Inggris, maka jadinya playboy. Karena itu, hati-hatilah dengan istilah ini di Afghanistan. Tapi sungguh aneh, ada orang yang memproklamasikan dengan penuh kebanggaan bahwa homoseksualitas dan pedofilia adalah budaya etnisnya. ”Menurut kamu, kultur ini bagus atau tidak?” dia bertanya.

Aku tidak tahu. Mungkin setiap bangsa punya kulturnya sendiri, tidak cukup untuk dihakimi hanya dengan satu kata bagus atau tidak. ”Kamu sendiri, kamu suka?” aku balik bertanya.

”Suka. Tentu saja. Bachabazi itu bagus sekali. Di Maimana gampang sekali mencari bacha. Di mana-mana ada. Di pasar, di jalan, di sekolah, di ladang. Di seluruh Faryab ini penuh dengan bacha.” Mahmud memberi impresi bahwa hanya ada dua tipe laki-laki di Maimana dan seluruh Faryab—sebagian adalah bacha, dan sisanya adalah pemain bocah.

“Jadi di mana kamu ‘bermain’ dengan bocah-bocahmu?” aku bertanya.

“Di sini….” Ia setengah berbisik, menunjuk ke ruangan tempat kami sekarang berada. Aku hanya berdua dengan Mahmud. Seketika bulu tengkukku berdiri.

Mahmud mengaku sudah ”bermain” dengan lebih dari seratus bocah. Aku bilang angka itu tak masuk akal. ”OK. Kalau begitu, empat puluh saja,” ia mengoreksi. Kadang ia memberi uang pada bacha-nya, kadang tidak. Kalau pun bacha meminta uang, Mahmud umumnya memberi 100 Afghani, dua dolar saja. Di negara ini harga bocah terlalu murah, nyaris tak ada nilainya sama sekali. ”Ingat, aku bukan gay,” kata Mahmud, ”karena aku selalu ‘bermain’, sedangkan bacha-bacha hanya ‘memberi’.”

Mahmud sungguh melayaniku dengan baik. Nasi palao yang dihidangkan begitu lezat. Belum lagi ditambah dengan dua kaleng cola. Mahmud bahkan menyediakan tempat untuk mandi—sungguh sebuah kemewahan setelah jalan berdebu di gurun. Ia juga menyiapkan selimut dan bantal di atas sofa.

Aku memejamkan mata. Terlelap kelelahan setelah perjalanan panjang.

Tengah malam. Tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang berat menekan tubuhku. Aku membuka mata perlahan. Aku langsung menjerit. Ternyata Mahmud sudah duduk di atasku. Celana shalwar-nya sudah lepas. Ia siap sedia.

“Will you ‘give’ me? Please, satu menit saja.”

“NOOOO!!!”

Mahmud lebih muda dariku. Tubuhnya pun tak besar sangat. Tapi dia kekar berotot dan cengkeramannya kuat. “Please! ‘Give’ me! Please…,” ia terus memohon. Dalam kegelapan, bayang-bayang tubuh Mahmud terlihat jelas terbilas sinar rembulan yang menerobos jendela. Deru napasnya cepat sekali. Aku bahkan bisa merasakan getaran degup jantungnya. Ia begitu dekat, begitu liar.

“Lepaskan! Kalau tidak aku teriak!” aku mengancam. Aku tahu, ia takkan berani macam-macam, karena di rumah ini juga tinggal keluarganya di ruangan terpisah.

Keringat menetes dari wajahnya, membasahi tubuhku yang menggigil. Tetapi untungnya dia tidak membaca ketakutanku. Dengan berat hati, ia mengikatkan kembali tali shalwar-nya. Aku langsung diusir di rumah itu. Mahmud sangat kecewa karena penolakanku.

Aku marah, terhina, malu. Apakah harga diriku hanya sepiring nasi palao dan dua kaleng Cola? Apakah aku termasuk dalam kategori bacha? Memangnya dia kira aku cowok apaan? Jangan-jangan, ini pula penyebab berbagai kejadian ”ajaib” yang kualami dengan macam-macam lelaki di Peshawar.

Sebenarnya, sekarang aku lebih merasakan takut yang tak terkira. Pukul tiga pagi, aku sudah sendirian di jalanan Maimana yang sepi, didepak dari rumah Mahmud. Kota ini berbahaya, masih banyak milisia. Bodyguard Mahmud pun tersebar di mana-mana.

Dengan mulut komat-kamit membaca doa, aku melangkah menuju Darvaza-e-Herat, terminal tempat angkutan menuju Herat berangkat. Sekarang masih terlalu pagi, kendaraan baru akan berangkat satu jam lagi. Aku tak punya pilihan, duduk di tepi jalan, meringkuk dan memejamkan mata.

Sungguh tak mudah berpetualang di Afghanistan. Aku meraba pipi. Mulus. Tanganku, juga mulus. Kembali terngiang ucapan Mahmud, ”Menginaplah di rumahku, karena I like you very much.”

(bersambung)

Versi lain dari serial ini diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Selimut Debu: Impian dan Harapan dari Negeri Perang Afghanistan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2010.

1. Keledai masih menjadi alat transportasi utama di ibukota provinsi ini (AGUSTINUS WIBOWO)

2. Warna-warni di tengah gurun (AGUSTINUS WIBOWO)

3. Kuda pun berwarna-warni (AGUSTINUS WIBOWO)

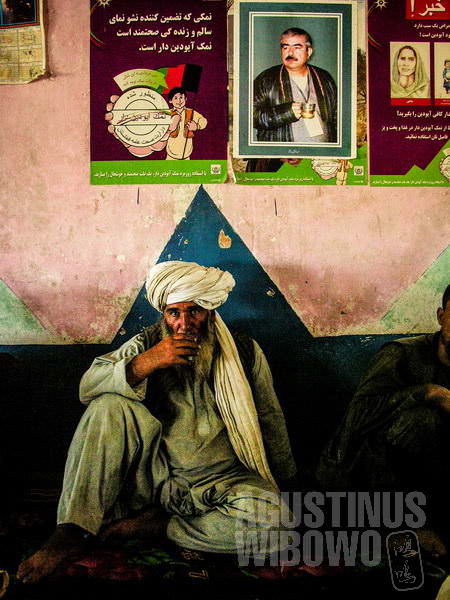

4. Poster Dostum terlihat di mana-mana di wilayah etnis Uzbek ini (AGUSTINUS WIBOWO)

Bukan gay, tp bemain bersama bocah…apakah? Ha ha

Hiii….miris.

Hahh,mas agus ternoda!

belum apa-apa…. mau ternoda dr mn??

Sedih.. Kasihan nasib anak2 disana..

Hueekkkk

Liat artikel wikipedia bbc aja dah hoeek

Apalgi liat artikel bjs indonesia

Ngeri ya, homoseks sdh menjadi culture & tradisi di negara agama.