Selimut Debu 100: Lagi-Lagi, Cheragh

Aku bermalam di sebuah kedai teh gelap dan luas di Lal. Dalam hitungan beberapa menit saja, aku sudah melahap habis nasi palao dan kari kentang yang disediakan, saking laparnya. Malam hari gelap gulita, lolongan anjing membahana memecah kesunyian. Semakin dekat dengan pegunungan Hazarajat, udara semakin dingin. Aku meringkuk di bawah selimut apak yang disediakan pemilik warung.

Ketika pagi menyingsing, aku kembali terbayang betapa beratnya perjalanan ini. Petualangan kemarin sungguh tak mengenakkan. Juga hari-hari sebelumnya ketika aku harus tertambat di berbagai desa sunyi menunggu kendaraan. Aku melangkah gontai menuju jalan. Kembali duduk di emperan menunggu mobil melintas.

”Salam! Kamu masih di sini?” Tiba-tiba Cheragh menepuk pundakku. Ia tertawa seperti tanpa dosa, tampak sekali suasana hatinya sedang ceria. ”Ayo, ikut sarapan bersama kami. Kami tinggal di warung seberang.”

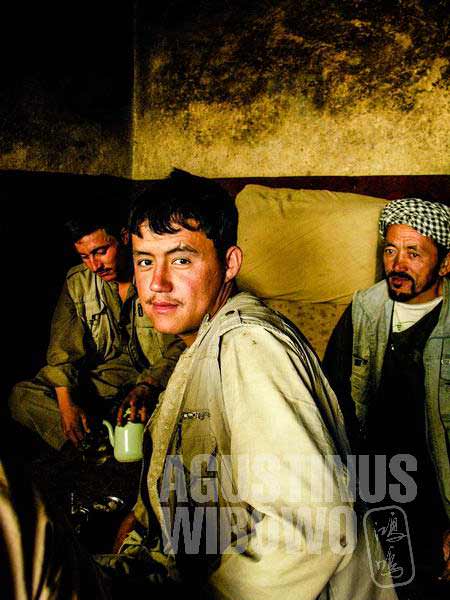

Sebenarnya aku tak terlalu menaruh banyak harapan lagi dengan orang-orang Hazara ini. Aku duduk di sudut. Semua sopir, mekanik, dan kenek Hazara duduk bersila sepanjang dastarkhon. Mereka bersiap menyantap roti nan panjang ditemani krim susu kemasan dan teh hijau manis.

“Kamu mau ke Bamiyan?” tanya Cheragh, ”Kami bisa mengangkutmu sampai ke Panjao.”

Kali ini ia menawarkan. Aku sebenarnya sudah malas dengan mereka. Tetapi di tempat seperti ini sering kali kita tak punya pilihan.

“Kami sama sekali tidak ada penumpang. Kamu bisa duduk di mana saja kamu mau,” sambungnya. Betapa cepat perubahan sikapnya. Kemarin mereka sama sekali tak acuh, tancap gas kuat-kuat dan menyemburkan asap hitam ke arahku, sekarang mereka berubah menjadi malaikat berhati mulia yang menawarkan tumpangan pada musafir bingung.

Aku tak peduli. Aku langsung melompat ke badan truk, duduk manis, sebelum mereka berubah pikiran lagi.

Gunung-gunung cadas dan bukit gundul Ghor berubah menjadi lembah-lembah hijau dengan sungai yang mengalir deras, begitu memasuki batas provinsi Bamiyan. Pemukiman pertama Bamiyan adalah dusun Dahne Kharqol, yang artinya Lembah Keledai. Desa ini sunyi. Walaupun sederhana, Lembah Keledai tampak jauh lebih makmur daripada Ghor. Tak banyak debu, jalan becek karena air melimpah ruah. Di tengah desa ada sumur umum, tempat penduduk pergi menimba air, kemudian dituang dalam wadah yang dipanggul. Keledai berkeliaran di jalan desa. Para petani berangkat ke ladang untuk panen raya.

Sambil menuang tehnya ke dalam cawan, si sopir bertanya, ”Kamu kalau melakukan namaz (salat), begini atau begini?” ”Begini” yang pertama, ia meletakkan kedua tangannya menutup perut—cara sembahyang umat Sunni. ”Begini” yang kedua, tangannya lurus di samping badan—pertanda umat Syiah. Agama adalah pembicaraan sehari-hari, di mana nilai akhlak seseorang pertama kali dilihat dari agamanya, golongannya, dan ketaatannya menjalankan Syariah.

Aku teringat ajaran Shah Panja dari Lembah Wakhan. Untuk pertanyaan yang sensitif ini aku menjawab, ”Tak penting aku ber-namaz ‘begini’ atau ‘begini’. Agama kita yang paling penting adalah kemanusiaan.”

Sopir terperanjat, kemudian mengangguk-angguk, ”Rast migi. Rast migi. Kamu benar.”

Barisan truk Cheragh akan melanjutkan perjalanan menuju Kabul, melintasi provinsi Wardak yang dihuni oleh mayoritas etnis Pashtun, sekaligus tempat aktivitas Taliban. Sudah beberapa kali bom meledak di sana, juga penculikan dan perampokan.

”Kamu tidak takut?” aku bertanya pada sopir.

“Mengapa tidak takut? Tentu saja takut. Di sana ada Taliban, dan mereka sangat berbahaya bagi orang Hazara. Tetapi bagaimana lagi, kami harus lewat sana. Seperti kamu bilang, semua ini hanya karena agama. Kami Syiah, mereka Sunni. Hanya karena cara namaz yang berbeda, darah kami dihalalkan. Tetapi, Khoda negahdar, Tuhan Maha Pelindung.”

Truk menurunkanku di Panjao. Konvoi Cheragh melanjutkan perjalanan menuju Wardak, lalu ke Kabul. Aku berbelok ke utara, menuju pedalaman provinsi Bamiyan.

Dusun Panjao adalah desa kecil. Jalanannya becek. Setelah berminggu mengarungi Ghor yang kering kerontang, aku sekarang bersyukur melihat jalan becek. Setidaknya di sini tanaman boleh tumbuh, ternak boleh menjadi gemuk, penduduk tak lapar. Jalan mendaki berzig-zag. Kios-kios kayu dan warung berbaris tak beraturan. Aku duduk di kedai teh, menunggu kendaraan berikut menuju Yakawlang.

”Kenapa ke sini?” tanya pemilik warung, ”Kalau mau ke Yakawlang, seharusnya kamu berangkat langsung dari Sar Jangal. Biasanya kendaraan tidak lewat sini, apalagi truk.”

Aku tertegun. ”Sama sekali tidak ada?”

“Kalau kamu beruntung, mungkin ada yang lewat, tetapi tidak tentu. Kadang dua atau tiga hari sekali.”

Bukan berita bagus.

(bersambung)

Versi lain dari serial ini diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Selimut Debu: Impian dan Harapan dari Negeri Perang Afghanistan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2010.

1. Begitu memasuki Hazarajat, air melimpah, tanah lebih hijau (AGUSTINUS WIBOWO)

2. Sumur dengan air dingin yang begitu segar (AGUSTINUS WIBOWO)

3. Mengangkut air (AGUSTINUS WIBOWO)

4. Para supir truk (AGUSTINUS WIBOWO)

5. Mengubah permusuhan menjadi persahabatan (AGUSTINUS WIBOWO)

Leave a comment