Titik Nol 147: Turun Gunung

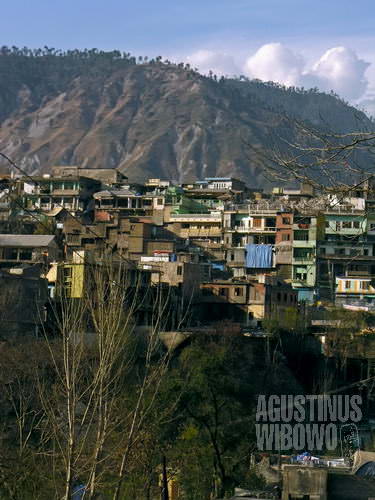

Kota Muzaffarabad pasca gempa (AGUSTINUS WIBOWO)

Setiap seminggu atau sepuluh hari, kami mendapat giliran sekali ‘turun gunung’ ke Muzaffarabad. Sebuah kesempatan untuk melepaskan kejenuhan bekerja di pedalaman. Juga kesempatan untuk berhubungan dengan dunia luar, atau setidaknya bertelepon ria dengan sanak saudara di luar sana.

Perjalanan dengan jip dari Noraseri tidak selalu lancar. Jalan sempit menukik lancip di pinggang gunung seringkali tertimbun batu dan pasir dari longsoran, gara-gara hujan lebat semalam. Mobil kami berlari sambil melompat, sementara di bawah sana jurang menganga dalam.

“Ayo, sekarang kamu hapalkan puisi ini,” kata Aslam, “Puisi ini wajib hukumnya di Kashmir. Namanya Qaumi Tarana, Syair Kebangsaan.” Walaupun berkibar bersama bendera Pakistan, Azad Kashmir bukan Pakistan. Selain punya bendera, lagu kebangsaan, sendiri, ternyata ada puisi kebangsaannya juga. Baris-barisnya mudah diingat, sajaknya cantik, dan maknanya sederhana.

Baghon aur baharonwalla (taman dan musim semi)

Daryaon aur kohsaronwalla (sungai dan pegunungan)

Jannat ki nazaronwalla (pemandangan surgawi)

Jammu Kashmir hamara (Jammu dan Kashmir milik kita)

Watan hamara, Azad Kashmir, Azad Kashmir, Azad Kashmir!

(Tanah air kita, Kashmir merdeka!)

Jalan utama Muzaffarabad yang tetap ramai (AGUSTINUS WIBOWO)

Syair ini menyebut keindahan negeri Kashmir – taman, musim semi, sungai, gunung, dan pemandangan surgawi. Saya masih bersusah payah menghafal larik-larik syair itu. Di baris ketiga, saya salah mendeklamasikan menjadi jannat aur jahanamwalla (surga dan neraka), sebuah kesalahan fatal yang langsung mengundang gelak tawa orang semobil. Bahkan penumpang perempuan yang berbalut purdah tertawa cekikan di balik kerudung pekatnya yang hanya menyisakan sepasang mata besar. “Oi, Kashmir kita bukan neraka!” kata seorang penumpang, sambil terus tertawa terbahak-bahak.

“Mungkin ada baiknya kita tambahkan satu baris lagi,” kata seorang penumpang, “barish aur zalzalonwalla, hujan dan gempa bumi, bagaimana?” Tawa semakin berderai. Sebuah canda yang menggambarkan ketidakberdayaan ketika surga ini menjadi neraka mengerikan dilumat gempa, hujan, dan longsor.

Saya sampai di pos Danish Muslim Aid di Muzaffarabad. Beberapa orang pegawai sibuk memindahkan data dari catatan tangan ke komputer, yang cuma ada di kota ini. Muzaffarabad seperti metropolitan serba modern setelah lama saya tinggal di Noraseri. Nikmat rasanya mandi dengan air hangat, setelah sekian lama saya malas mandi dan cuci muka dengan air pegunungan yang dinginnya tak tertahankan. Di sini listriknya pun 24 jam sehari. Yang paling mewah adalah mengakses internet dari warnet, sehingga saya masih bisa mengikuti perkembangan dunia luar, yang sepertinya sudah berjalan dalam dimensi waktu yang berbeda.

Pasar kota yang hancur lebur kini sudah mulai sibuk kembali (AGUSTINUS WIBOWO)

Bersama beberapa kawan yang ‘turun gunung’, kami menuju ke warung. Sudah lama sekali tidak makan senikmat ini. Masakan Gul Muhammad memang lezat. Tetapi kami juga butuh variasi dari menu kacang lentil, nasi biryani, roti chapati, dan jus sayuran. Bahkan hamburger, kentang goreng, dan sebotol kola yang dijual warung tetangga pun rasanya nikmat sekali.

Rashid, Ijaz, dan beberapa kawan lainnya bersama-sama menuju ke ‘hotel’ Kabuli untuk makan siang. Di Pakistan, hotel berarti warung atau rumah makan. Warung Kabuli ini memang dibuka oleh orang-orang Afghan. Saya merasa tiba-tiba berada di Afghanistan. Aroma chapli kabab, irisan daging yang digoreng di atas wajan datar, begitu menggoda. Juga nasi Kabuli yang bertabur kismis. Orang-orang duduk di atas panggung, bersila sepanjang taplak dastarkhon yang memanjang. Di sanalah kami makan, seperti kebiasaan orang Afghan yang selalu makan di lantai.

Dalam waktu senggang saya selalu belajar bahasa Farsi. Inilah kesempatan emas saya mempraktikkan apa yang baru saya pelajari. “Shoma chetor asti? Apa kabar?” sapa saya dengan seorang pelayan Afghan yang duduk di hadapan saya, “Afghan asti? Anda orang Afghan?” Si Afghan, pemuda gemuk bergurat wajah tajam mengangguk senang. Saya pun senang sekali, kalimat demi kalimat bahasa Farsi saya bersambut.

Kawan-kawan dari LSM tertawa cekikan, tanpa saya tahu sebabnya. Rashid kemudian membisiki saya, “Hati-hati dengan orang Afghan ini. Dari tadi dia memandang kamu lekat-lekat, penuh nafsu. Telinganya saja sudah merah.” Saya sama sekali tidak memperhatikan, karena terlalu asyik mengaduk-aduk kosa kata bahasa Farsi saya.

“Hey, kamra hai aap ke pas? Kamu punya kamar?” Rashid bertanya dengan si Afghan itu. Orang Afghan itu masih tak melepaskan pandangannya dari saya, langsung mengangguk dengan reflek penuh gairah, “Hai. Hai. Ada! Ada!” Tawa teman-teman pun langsung pecah berderai. “Orang Afghan memang banyak yang punya selera menyimpang!” kata seorang kawan sambil terus tertawa.

Nyaris terperosok ke jurang (AGUSTINUS WIBOWO)

Malamnya, saya bekerja di kantor. Tiba-tiba ada guncangan kecil. Semua orang berhamburan keluar, berteriak panik. Saya hanya keluar pintu sebentar, lalu masuk lagi. Rasanya seperti waktu saya menginap di losmen murah di pinggir terminal di India, dan kamar saya selalu terguncang-guncang kalau ada truk atau bus yang lewat. Cuma misscall, batin saya. Orang sini menyebut gempa susulan sebagai misscall, yang masih sering menggoyang Kashmir bahkan lima bulan setelah bencana. Mungkin mereka terinspirasi dari nada getar telepon genggam.

Sajeed, bocah yang bekerja di kantor sebagai penjaga, sangat terkejut melihat saya masih asyik bermain komputer. “Kamu gila? Mengapa tidak lari? Tadi ada misscall, dan rumah ini bisa ambrol!”

“Ah, cuma misscall,” jawab saya bandel.

Mestinya kita tidak main-main dengan misscall dari Tuhan.

(Bersambung)

Serial ini pernah diterbitkan sebagai “Titik Nol” di Rubrik Petualang, Kompas.com pada tahun 2008, dan diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Titik Nol: Makna Sebuah Perjalanan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2013.

Dimuat di Kompas Cyber Media pada 25 Februari 2009

Leave a comment