【户外探险】瞧那几个斯坦

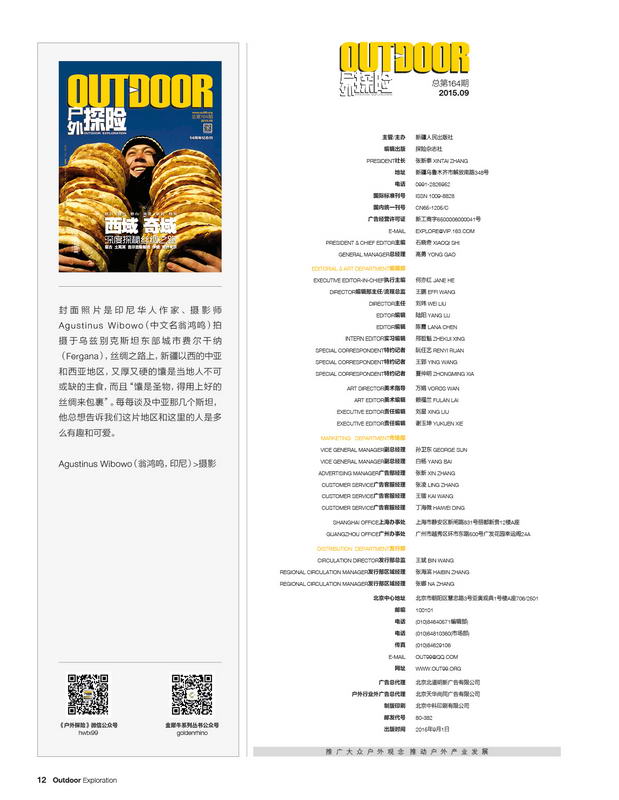

Agustinus Wibowo(翁鸿鸣 印尼)>撰文 摄影 王飞宇>翻译

约两千两百年前,张骞首度踏足大宛国时,为当地发达的城市文明深深折服。同样令人叹服的还有当地的小麦和葡萄种植水平以及美酒佳酿。而最令人叫绝的自当数有天马之称的神驹—汗血宝马。

大宛国相去汉朝时中国西部约一万里,位于今费尔干纳一带,地处中亚腹地。张骞出使西域开拓了一条贯通东方与西方的贸易路线—丝绸之路。20世纪之初,古丝路沿线的中亚古国接连为俄国所吞并。俄国统治者们在中亚重划版图,一些历史上从未有过的国家就此诞生,各族自成一国:塔吉克人的国家就是塔吉克斯坦,乌兹别克族人的国家是乌兹别克斯坦,哈萨克人的国家是哈萨克斯坦,吉尔吉斯人的国家是吉尔吉斯斯坦,而土库曼人的国家则是土库曼斯坦。如今,各国竞相夸耀自己是古丝路文明最当仁不让的传承者。

世易时移,不变的是,同张骞的时代一样,对于生活于新千年的大部分中国人来说,中亚仍然是一个神秘的所在。

丝与史

印欧语系古老民族的西域文明与中国东方文明的第一次相遇是在费尔干纳。费尔干纳盆地是世界上最大的盆地,为乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦三国共辖。

马尔吉兰是费尔干纳盆地位于乌兹别克斯坦境内的一座小城,前不久才举行了2000年建城大庆。这也是他们与丝绸共生共存的漫长历史见证。在城市的心脏地带,有一家闻名全国的传统丝绸工厂。工厂员工自豪地对我讲,乌兹别克斯坦出产的丝线在全世界都享有盛名。这家工厂现在仍用手工摇木轮的传统方式生产丝线,之后再用天然染料给丝线上色。石榴皮的红,落花生的棕,姜的黄。

相传在5000年前的中国,黄帝之妻嫘祖发明了养蚕缫丝。一枚蚕茧偶然掉进她的茶杯,她好奇用手慢慢拈弄,结果拉出了一条长而细的闪耀着光芒的丝线。古希腊和古罗马的贵族对丝绸青睐有加,当时的欧洲人还以为蚕丝是从一种神奇的树上长出来的。由于制丝过程严格保密,商人从丝绸之路的贸易中获取了极其丰厚的利润。商队穿越大漠,走过世界之巅的狭路,遭遇匪盗蛮族,只为把丝绸从中国贩运至欧洲。

正如一句老话所说,“条条大路通罗马”,通往罗马国的丝绸之路也不止一条。丝商们并不是从中国直接走到欧洲,这条路长达数万公里,耗时需一年。就像接力棒一样,丝绸几经易手,从一家商行到另一家,从一座城市到另一座,从山巅到谷底,从荒漠到绿洲。在乌兹别克斯坦,很多老城都是丝绸之路的驿站,比如费尔干纳、撒马尔罕、布哈拉。

费尔干纳有名的一种丝织品图案叫作Khan atlas,帝王之丝。这种花色通常用来装点乌兹别克女子的衣衫。费尔干纳丝绸的华美直接在姑娘们的身上得到演绎。这正是我从翡露萨身上看到的。她是某家工厂的一名丝绸服装设计师。翡露萨有大而圆的眼睛,高挺的鼻梁,脸上常带笑容。她的名字意为绿松石,这种石头蓝绿相间,正如高贵的古波斯城池。翡露萨邀我留宿她家。

“女孩子请陌生男人到家里比较少吧”,我说。我对费尔干纳穆斯林社会的保守民风不无担心。

“没事”,翡露萨说,“我家人很欢迎你去。我们乌兹别克人说,尊重你的父亲,更要尊重你的客人。”

这家住的是一栋木屋。她母亲迎出来,满面笑容,秀出一口金牙。乌兹别克传统歌曲响起来,她母亲立刻起身舞蹈,翡露萨的妹妹也加入了她。两人兴致盎然,灵活地舞动双手。父亲鼓掌打拍子,妹妹欢快地跳着,快速地转圈。乌兹别克的传统里少不了舞蹈,人们可以随时随处起舞。

餐桌上摆好了盛在一个大盘中的馕和抓饭。乌兹别克人对馕很是看重,还有不少规矩:馕不可以扔,不可以放在地上,不可以翻过来放。抓饭则可谓乌兹别克斯坦的“国菜”,油炒的米饭堆成山状,在山尖盖上羊肉块、胡萝卜丝和葡萄干。他们不分盘而食,而是众人一起用右手直接从一个大餐盘里取食。“众”是他们文化的精魂。进餐的过程也是一项神圣的仪式—所有人都安安静静的,不发出一点声响。

吃完饭后,我帮翡露萨把碗碟拿进厨房,看着翡露萨把剩下的馕包好,我眼珠都差点掉了出来,她包馕用的是“帝王之丝”!百分之百纯丝织品。

“我们这儿就是这样的,干什么都用丝绸”,翡露萨骄傲地说,“馕是圣物,本来就应该用最好的料子—丝绸来包。”

阿凡提的故事

丝绸改写了世界史。公元14世纪,来自草原的蒙古铁骑震惊了中亚和欧洲诸国,这是一支超乎他们想像的彪悍之师。他们来势之凶猛,不亚于那个时代的一颗原子弹。据说在布哈拉有三万人惨遭屠杀,人头堆成了金字塔。成吉思汗的军队不仅长于骑射,似乎连飞箭都近不了他们的身。他们是不可战胜的。原来在战甲之下,蒙古军队穿的是丝绸的衣衫。这就是他们刀枪不入的秘密所在。丝绸虽软,但其质强韧,无法穿透。

广袤的欧亚大陆为强大的蒙古帝国所控制的这一时期,丝绸之路迅速崛起。中亚城市日渐繁荣,变成贸易和文明的中心。其后中亚诸国的君王也都是已改宗伊斯兰的蒙古人后裔。

布哈拉就是其一。这座城市地处乌兹别克斯坦西部,克孜勒库姆沙漠(红沙漠)的边缘地带。克孜勒库姆沙漠一直延伸至土库曼斯坦。布哈拉是伊斯兰教徒朝觐的圣城,在其全盛时期可谓是当时世界上最现代化的城市之一。世界各地的科学家、宗教学者、艺术家汇聚于此。布哈拉古城仿佛为时间所封印,历史悠久的巨大清真寺里,天蓝色的圆顶熠熠生辉,在这里可以看到有百年甚至千年历史的宗教学校、水池、澡堂、墓园。

“我们的布哈拉是文化和文明的中心。”索吉尔说。他是布哈拉的一位皮鞋工匠。“这是艺术家的城市。艺术在我们的生活中就像呼吸和心跳一样重要。”

索吉尔有一张轮廓分明的脸庞。鼻梁高耸, 上面横卧着一道厚重的连心眉。就像布哈拉的其他居民一样,他是塔吉克族人,是讲波斯语的印欧种族。在丝绸之路的时代,波斯语是中亚的通用语,是所有民族王公贵族和精英阶层使用的语言。这就是为什么乌兹别克斯坦各座丝路古城的居民中用波斯语的居多。

索吉尔的家中,波斯艺术随处可见。每天他都在家花不少时间做墙绘,用的是一种毛笔大小、笔头细如针尖的小画刷。波斯文化重细节。索吉尔极富耐心,一点一点地涂。花卉,动物,月亮,枝蔓,树叶,马赛克,缤纷但却和谐。在房间的某些角落,他放上了波斯阿拉伯文字符写就的诗句做装饰。在细心绘画的同时,他用卡带播放着阿拉伯语的祷文。

“这是我很久以来的一个梦想”,他说,“在我活着的时候创作出一个伟大的艺术作品。”再过100年,我相信,索吉尔的家或许也会成为一处历史遗迹,为布哈拉添彩吧。

索吉尔一边绘制墙面一边给我讲了一个阿凡提的故事。

相传有一位盲人村夫请阿凡提帮忙念信,结果阿凡提并不识字。村夫很是失望,说道:“太丢人了!你真该为你的头巾感到丢人!”那个时代,头巾是智慧的象征,受过教育的人的标志。阿凡提取下头巾,搁在村夫的头上。“现在你也戴着头巾了,你倒是读读看!”

不要以衣装取人。智者先贤通过阿凡提的故事告诉我们。

阿凡提也是丝绸之路时代的人物。可能是真实存在的,也可能是虚构的。从他的趣闻轶事中人们传讲着各种人生哲理。这也是伊斯兰教得以在中亚传播并扎根的缘由,与盛产文学和传奇故事的当地文化紧密融合。在布哈拉老城的中心有一座雕像,就是阿凡提骑着驴。

实际上不止是布哈拉,还有十几个国家都宣称自己是阿凡提的故乡。在土耳其,有一座阿凡提(土耳其人称之为Nasreddin Hoca)之墓,每年在此都会举行国际性的盛会以纪念他。伊朗人和阿富汗人相信阿凡提来自于他们的大呼罗珊。在阿拉伯,人们称他为Juha。其他地方还有亚美尼亚、希腊、塞尔维亚,一直到印度。

正如茶叶、丝绸和伊斯兰教一样,阿凡提的传奇故事也在丝绸之路沿线广为传播,一统各族各文化。这也是丝路这条纽带的惊人之处。

撒马尔罕的黄金之路

俄国入侵中亚后,给整个地区带来了翻天覆地的变化。斯大林在中亚一手创造出五个“斯坦”,每个斯坦分属一个民族。随着分界线的产生,历史和荣耀也就此割裂。

一个例证是,医学之父伊本·西那是塔吉克族人,公元10世纪生于如今位于乌兹别克斯坦境内的布哈拉。他父亲来自于今位于阿富汗境内的巴尔赫,在伊朗求学,后来也在伊朗去世,他留有阿拉伯文的著述。其实在遥远的过去,所有这些现代的国界线都完全没有意义,但如今乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦都将伊本·西那尊为各自国家的民族伟人,这么做的还有伊朗、阿富汗和其他阿拉伯国家。

还有一个例子,撒马尔罕和布哈拉,这两座城市都是乌兹别克斯坦引以为傲的丝路古城,然而其居民却是塔吉克人。作为塔吉克族的文化古城,塔吉克斯坦也希望这两座城市是自己的。

与被时光封印的布哈拉不同,在我看来,撒马尔罕兼有往昔的光环和20世纪的现代感。丝路时代的巨大清真寺就矗立于车水马龙的大马路边,附近街区就是苏联时代的公寓楼。

在撒马尔罕市中心,三座各色马赛克砖装点的巨大建筑将宽敞的雷吉斯坦广场三面合围。伊斯兰学校里的清真寺内建有纯镀金屋顶的壁龛(米哈拉布)。这个伊斯兰学校建筑群已收录进联合国教科文组织的文化遗产名录。假如布哈拉的伊斯兰教学校和清真寺能恢复昔日荣光的话,对游客来说,雷吉斯坦的这处历史古迹可能不过就是一处博物馆和一堆纪念品店而已。

宏伟的撒马尔罕是14世纪时伟大的征服者帖木尔(Amir Timur)留下的遗产。在中亚,他修建了许多富有艺术气息的美轮美奂的城市。他从被他征服的国家和城邦,阿塞拜疆、伊斯法罕、德里、设拉子、大马士革等地找来雕刻家和石匠,也从那里运来大理石。彼时撒马尔罕城里到处都是艺术家。帖木儿在此建起了一座壮观的城池,城里随处可见世界级水准的建筑。他使撒马尔罕成为那个时代的大都市,世界的一个中心。

然而他所征服的城邦,凡有抵抗的一概遭到摧毁,包括伊斯法罕和巴格达。外族文明化为尘土,居民被屠杀殆尽。他的冷酷正如其名:帖木儿的意思是铁。伊朗人和阿富汗人不称他为Amir (国王),而叫他Timur Leng—瘸腿帖木儿、蛮王、文明摧毁者、世界史上最坏的君王。

英雄主义当然是有相对性的。一些人的英雄是另一些人眼里的恐怖分子。在乌兹别克斯坦,帖木儿被尊为伟大的民族英雄。他是其子民的守护者,将文明传播至蛮国的使者,一个乐天的人,知识卫道者。几乎每座城市都有以帖木儿命名的道路和公园。帖木儿像高高矗立在塔什干,其前任是已被推倒的卡尔马克思雕像。

撒马尔罕的导游不厌其烦地讲述同一个故事,是关于帖木儿的一个传说。1941年,俄罗斯考古学家惊喜地发现了帖木儿墓—一座椭圆顶的宏伟建筑,就在离雷吉斯坦广场不远处。据说在棺椁上刻写着这样的字句,任何人若有敢侵犯帝王遗体者,将“被比他更凶狠的敌人所摧毁”。在俄罗斯考古学家们打开棺木的数小时后,希特勒进攻苏联并一路高奏凯歌。

俄罗斯考古学家根据他们在棺木里看到的白骨这样描述帖木儿:身形高大伟岸的男性,右脚有残疾,遗体上还残存有肌肉组织和须发。自此,帖木儿的形象渐渐具体了起来。怒目横眉,面部轮廓分明,这是一张彰显着权力和残酷的脸。雕像中的帖木儿以高贵的姿态坐在王座上,手持利剑。这座雕像如今永久地伫立在撒马尔罕的大路上,也成为新婚夫妇最热衷的婚纱摄影地点。

帖木儿的灵魂仍在撒马尔罕未曾离去。他的胆识是人民的骄傲,他的勇毅是万世的楷模,他的过去是国家的历史。帖木儿留下的这座城对乌兹别克斯坦民族主义来说具有如此重要的意义,乌兹别克斯坦人无论如何也不可能将它拱手送给塔吉克斯坦,无论出于什么理由。

向左乌兹别克,向右吉尔吉斯

后苏联时代的费尔干纳盆地在地理上有一个奇特之处,那就是飞地。乌兹别克斯坦有一方国土位于吉尔吉斯斯坦境内。吉尔吉斯斯坦有一个村落隐藏于乌兹别克斯坦境内。塔吉克斯坦有几个村庄被吉尔吉斯斯坦和他们的世仇—乌兹别克斯坦的领土包围。

我想去其中某个“孤岛”看看。莎希马尔丹(Shakhimardan)是吉尔吉斯斯坦境内的一处乌兹别克斯坦的国土。为了到那里去,我要先从乌兹别克斯坦出境,进入吉尔吉斯斯坦,然后从吉尔吉斯斯坦出境,再进入乌兹别克斯坦。回程也是同样的路径。我要过八道边卡,可我手边甚至没有护照。于是我只好偷越国境线。

我的朋友萨尔多的家在瓦迪,这是进入莎希马尔丹前最后一个乌兹别克斯坦的村庄。萨尔多决定送我去那边,没有意识到这将是一趟法外之旅。我们花了好大力气才找到一个愿意载我这个外国人的司机。我们在集市和车站转了两个小时,萨尔多认识的一个司机终于应承下送我们偷越国境这个差事。他开价35美元,而这段路才25公里而已。

我们到了乌兹别克斯坦的国门,这是第一道关。司机嘱咐我们乖乖待在车里。从黑乎乎的车窗看出去,国境线看起来不过如此。一条路从瓦迪往吉尔吉斯斯坦那边卡达姆卓伊的方向延伸。乌兹别克的边卡伫立在20米开外,外面有一道栅栏标志着国境线。乌兹别克斯坦的旗帜迎风飘扬。

五米开外,另有一条路跟这条路平行。而这条路全部位于吉尔吉斯斯坦境内。吉尔吉斯斯坦离我只有五米远!跳一跳都能过去。司机领着我俩穿过路界。我们猫着腰走路,慢慢潜行。万一被乌兹别克边防军发现,我们就完蛋了。

哈!我们已经在国外啦!在吉尔吉斯斯坦这边的路上,有一辆车窗全部涂黑的车正在候着。车主是一个啤酒肚镶金牙的吉尔吉斯人。我俩被扔到后座,车在吉尔吉斯斯坦的路上飞驰起来。

那条平行的道路是另一个平行世界。在那边能看到乌兹别克斯坦的边卡,边检室刷成蓝白绿三色,他们国旗的颜色。人们排队等候检查证件。乌兹别克斯坦政府部门出了名的腐败,在护照里夹上几张索姆币是不成文法。同时我们也能看到吉尔吉斯斯坦矮小简陋的边卡,他们的国旗红得耀眼。

这两条并行的路最后在吉尔吉斯斯坦边卡不远处交汇。这里是黑白两路入境通道的交汇点,令我偷越两国边卡的不法行为似乎有了那么一点正当的感觉。我真的到了吉尔吉斯斯坦共和国境内了,我来到了行人如织车声鼎沸的卡达姆卓伊村。我好想下车自在走动。但“偷渡客”的身份让我感觉好像所有人都在偷偷看我,要把我抓起来扔进牢房。

从外在环境来看,卡达姆卓伊和瓦迪差别不大。但是吉尔吉斯人的蒙古样貌让街道上多了些多民族风味。还有吉尔吉斯人传统的白色尖顶帽,不断提醒我们这里是比什凯克的地盘了。

大概只有上帝和斯大林知道为什么这块地方属于乌兹别克斯坦而那一块属于吉尔吉斯斯坦或塔吉克斯坦。整个费尔干纳盆地有分属三个国家的十几处飞地,盘根错节,关系复杂。如今,飞地成了费尔干纳盆地最大的问题所在。其中一个是索赫,它是属于乌兹别克斯坦的一小块飞地,位于吉尔吉斯斯坦境内,但居民是塔吉克人。2001年,索赫成了乌兹别克武装分子的老巢。乌兹别克军队和警察对他们无法可施,因为要进入索赫必须穿过吉尔吉斯斯坦。而吉尔吉斯斯坦军方也同样动他们不得,因为索赫是乌兹别克斯坦的领土。

分界线割裂了人类族群,并带来死亡。在与塔吉克斯坦的冲突中,乌兹别克斯坦在国境线附近和飞地边界埋满地雷,但是拒向任何国家告知地雷埋点,导致很多平民百姓无辜丧命。

到了乌兹别克边境,我们跟守卫莎希马尔丹的边防军人磨嘴皮,求他放我们进去: 我们是来自穆斯林国家的朝圣者,因为在莎希马尔丹(这个名字意为“人之王者”) 有闻名中亚的圣人之墓。莎希马尔丹是一个群山环绕的绿荫幽谷,这里漫山遍野长满了松树。

他真的放行了。

所谓“人之王者”是指阿里·本·阿比·塔利卜, 先知穆罕默德的堂弟及女婿。全世界穆斯林普遍相信阿里的遗体埋在伊拉克的纳杰夫, 那里因此成为重要的朝圣地之一。但是在亚洲,至少有七个地方声称阿里长眠于当地。传说阿里的遗体由毛驴驮着走遍了世界的每一个角落。没人能说清毛驴最终在哪里驻足,阿里的遗体在哪里下葬。由于阿里在穆斯林世界的崇高地位,他所有的墓地都有大量朝圣者慕名前往。

在莎希马尔丹的一处山丘上有一个小小的圣所,红砖墙,银色穹顶上有一弯新月。原建筑已经损毁。

苏联曾试图让当地人不再去阿里墓朝圣。除了破坏其墓地(当地人随后偷偷又重建, 然后又被毁,再重建,如是再三),莎希马尔丹这个名字也一度被更换为卡姆扎巴。这个名字取自乌兹别克作家哈姆扎·尼亚孜, 莫斯科钦定的乌兹别克斯坦民族英雄,因为他是布尔什维克革命的拥趸。乌兹别克斯坦独立以后,卡姆扎巴才重新更名为莎希马尔丹。“人之王者”也再次成为这个盆地的焦点。

夏季时这个盆地成为旅游胜地,挤满了乌兹别克游客。然而现在这座城市仿佛一座被遗弃的鬼城。莎希马尔丹的集市冷清极了。经济停滞,商铺关门。只有毛驴驮着水果走过。如果卡车要经过八道边卡,每过一道都要给贿金,谁还愿意来这里做生意呢?

在回乌兹别克斯坦费尔干纳的路上,我们要走同样的线路,过同样的关卡。我们到了吉尔吉斯斯坦边境,得坐出租车过境。

吉尔吉斯司机紧紧盯着我和萨尔多。

“没带违禁药吧?毒品?”

“没。”萨尔多回答。

“不是恐怖分子吧?”

“不是。”

“那你们为什么要走这条小道?”吉尔吉斯司机继续审问。

“因为我们没护照。”

“走嘞!”

兄弟,没有护照可不是罪过。

司机把我们搁在路边的一处墓园。我们尽量隐蔽地往前走。被吉尔吉斯边防军发现的话会被逮捕的。这处村中墓园是一个空间转换的节点。右边的大路是吉尔吉斯斯坦,左边是乌兹别克斯坦的村庄,我们的“家”。

墓园尽头有一扇敞开的小木门。这扇朽坏的门正是我们进入乌兹别克斯坦的入口。我们蹑手蹑脚往前走,像做贼一样。穿过那扇木门,我们瘫倒在乌兹别克人家的小院里。一个长袍老爷爷正眯缝着眼,打量着木门前不知从哪儿冒出来的两个年轻人,仿佛他们来自于另一个时空。

我回望那扇破门。从乌兹别克斯坦的院落看过去,吉尔吉斯斯坦这个国度就像是另外一个世界。

Leave a comment