Kiunga 14 Oktober 2014: Penyakit OPM Hanya Satu

Sudah dua minggu ini saya berada di Kiunga menggali kisah kehidupan para pengungsi dari West Papua, atau Papua Indonesia yang kini bermukim di Papua Nugini. Tetapi aktivitas saya telah memancing kecurigaan. Saya mendengar dari seorang pastor di Gereja Katolik, sudah ada rumor beredar di kalangan pengungsi bahwa saya adalah mata-mata yang dikirim Indonesia.

Sudah dua minggu ini saya berada di Kiunga menggali kisah kehidupan para pengungsi dari West Papua, atau Papua Indonesia yang kini bermukim di Papua Nugini. Tetapi aktivitas saya telah memancing kecurigaan. Saya mendengar dari seorang pastor di Gereja Katolik, sudah ada rumor beredar di kalangan pengungsi bahwa saya adalah mata-mata yang dikirim Indonesia.

Harus saya akui, identitas saya sebagai warga Indonesia menyebabkan saya tidak bebas bergerak di sini. Walaupun Kiunga adalah kota yang sangat aman menurut standar Papua Nugini—hampir tidak ada raskol, dan orang asing bebas berjalan sendiri tanpa khawatir dirampok—saya selalu merasakan ada tatapan tidak bersahabat dari orang-orang tertentu, khususnya di daerah sekitar pesisir sungai yang dihuni para pengungsi. Pernah saya dihampiri seorang pemabuk, yang meneriaki saya dalam bahasa Melayu, bahwa saya mata-mata Indonesia.

Pastor kawan saya yang berasal dari Flores itu mengatakan, jangankan saya yang baru datang, dirinya yang sudah bekerja bagi mereka bertahun-tahun pun terkadang masih merasakan kecurigaan itu. Pernah ada seorang pastor yang mengunjungi kamp pengungsi West Papua di Iowara untuk melakukan penelitian tentang kehidupan pengungsi, justru kamera dan komputernya dirampas oleh sekelompok oknum pengungsi yang mencurigainya, sehingga semua hasil kerjanya sia-sia.

Tetapi bagaimana pun juga, mereka adalah orang-orang yang bekerja demi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga mereka harus melepaskan identitas masing-masing dan hanya mengabdi tanpa membeda-bedakan manusia. Saya pun berusaha sebisa mungkin tidak melibatkan identitas kebangsaan dan pandangan politik saya ketika belajar dari saudara-saudara West Papua yang ada di sini.

Gereja Katolik mungkin adalah tempat terbaik di Kiunga untuk mendapatkan informasi tentang para pengungsi West Papua di provinsi ini, karena Gereja Katolik sangat intens bergerak untuk kesejahteraan pengungsi. Status dari para pengungsi yang tidak jelas menyebabkan hampir tidak ada organisasi kemanusiaan yang bekerja untuk mereka. Status resmi sebagai pengungsi hanya diberikan bagi mereka yang pernah tinggal di kamp pengungsi yang diakui PBB, yaitu di Iowara. Sedangkan mayoritas para pengungsi ini tersebar di berbagai kamp di sepanjang perbatasan RI-PNG. Mereka bukan warga Papua Nugini, tidak menganggap diri sebagai warga Indonesia, dan tidak diakui sebagai pengungsi. Kebetulan karena para pengungsi dari Papua Selatan ini kebanyakan beragama Katolik, aliran bantuan kemanusiaan biasanya disalurkan melalui Gereja Katolik.

Saat berada di Gereja Katolik Kiunga inilah saya berjumpa dengan Eduardus Nenggen. Lelaki berusia 66 tahun itu terlihat jauh lebih muda daripada usianya. Pastor Indonesia memperkenalkan saya kepadanya, dan itu sangat membantu untuk mendapatkan kepercayaan Eduardus, sehingga dia bersedia bercerita tentang masa lalunya.

Dia berasal dari daerah Tanamera, yang sekarang termasuk Kabupaten Boven Digoel. Dia melakukan perjalanan melintas batas ini pada tahun 1984. Itu adalah tahun di mana puluhan ribu warga Irian Jaya (nama Provinsi Papua dan Papua Barat di masa Orde Baru) melakukan eksodus besar-besaran ke Papua Nugini, baik melalui jalur utara maupun selatan. Saat itu usianya 36 tahun, dan melakukan perjalanan menembus hutan bersama keluarga dan hampir semua warga sedesanya. Di Papua Nugini, para pengungsi ini ditampung di desa-desa perbatasan, seperti Yogi, Dome, Komokpin, dan lain-lain. Eduardus tinggal 4 tahun di Komokpin, lalu pindah ke Yogi selama beberapa bulan, lalu pindah ke Dome selama 4 tahun, lalu pindah ke Kaykok selama 5 tahun, baru pada tahun 1997 dia memutuskan untuk masuk ke kamp pengungsi PBB di Iowara. Dia tinggal di sana selama 11 tahun, dan baru pada tahun 2008 dia pindah ke Kiunga.

Begitulah dia melewatkan 30 tahun terakhir hidupnya ini dengan terus berpindah dan berpindah. “Perjalanan ini berat,” kenang Eduardus, “karena kami berjuang melawan pemerintah Indonesia.” Mereka adalah pendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

PBB dan pemerintah Papua Nugini kemudian ingin memisahkan para pengungsi dari kampung-kampung yang dihuni oleh warga asli. Mereka menyediakan kamp pengungsi di Iowara—satu-satunya kamp pengungsi resmi yang mendapat bantuan resmi, dan para penghuninya mendapat status pengungsi resmi. Para pengungsi pun punya tiga pilihan: pulang ke Indonesia, pindah ke Iowara, atau tetap tinggal di kamp perbatasan untuk meneruskan perjuangan politik mereka untuk merdeka.

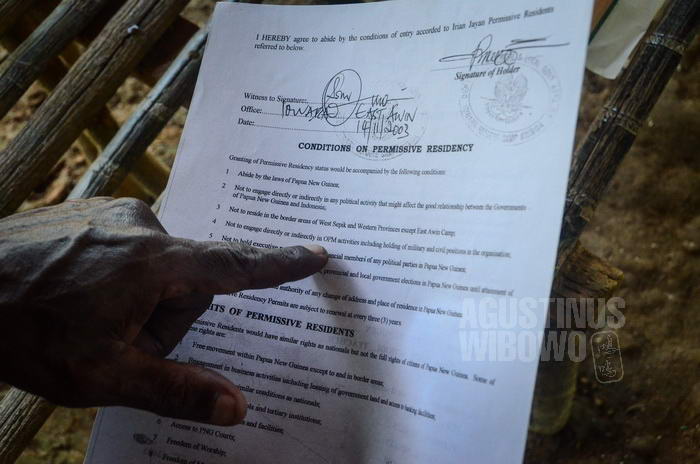

Pindah ke Iowara adalah satu pilihan yang berat bagi para pengungsi. Sebelum masuk, mereka harus menandatangani persetujuan untuk mematuhi persyaratan “tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas OPM, termasuk memegang posisi militer dan sipil dalam organisasi itu.”

“Kalau kami semua pindah ke Iowara, maka semua bubar dan pertahanan ini nanti habis,” kata Eduardus dalam bahasa Melayu yang sangat fasih, “Kami tinggal di border ini untuk pertahankan sebagai badan perjuangan. Apabila kami pindah dan border kosong, maka perjuangan habis, dan orang Papua tidak akan merdeka. Untuk itulah kami terus bertahan.”

Eduardus merasa bahwa seluruh hidupnya telah diabdikan untuk perjuangan kemerdekaan ini. Tetapi tinggal di pengungsian selama bertahun-tahun membuatnya berpikir bahwa keadaan organisasi semakin tidak jelas. Bagaimana mungkin mereka bisa merdeka kalau mereka terbelakang? Kebanyakan para pengungsi adalah warga tidak berpendidikan. Anak-anak pengungsi pun tidak berpendidikan, karena waktu itu tidak bisa masuk sekolah bagi warga Papua Nugini. Pada tahun 1993, dia kemudian mengajar anak-anak pengungsi di Kaykok supaya tidak buta huruf.

“Tidak mungkin kita membangun negara dengan orang buta huruf,” kenang Eduardus, “Jadi sambil berjuang, pendidikan harus jalan terus.”

Saat itu, kondisi sekolah para pengungsi benar-benar mengenaskan. Gedungnya terbuat dari kayu dan daun-daunan. Mereka hanya punya papan tulis, sedangkan meja dan bangku terbuat dari kayu dan batang pinang kasar. Saya membayangkan, seperti ini pulalah sekolah darurat yang dibangun susah payah oleh para pengungsi di Dome, tetapi kemudian pada tahun 2013 dibakar oleh penduduk asli Dome karena kebencian terhadap pengungsi.

Pada tahun 1997, Eduardus mengambil keputusan besar itu: Pindah ke Iowara supaya anaknya bisa sekolah. Di zaman itu, anak-anak yang tinggal di perbatasan sangat sulit bisa masuk sekolah bagi warga Papua Nugini. Hanya di Iowara ada sekolah bagi para pengungsi. Setibanya di kamp pengungsi resmi itu, staf PBB melihat Eduardus bisa mengajar, sehingga dia pun diangkat menjadi guru bagi anak-anak pengungsi. Keadaan sekolah di Iowara tidak jauh berbeda dengan di kamp perbatasan. Saat itu dia mengajar sekitar 20 murid dalam satu kelas.

Anak-anak pengungsi bisa bersekolah di Iowara sampai kelas 8. Setelah itu, mereka bisa melanjutkan pendidikan ke Kiunga. Sebenarnya, akses pendidikan sekarang untuk anak-anak pengungsi cukup baik, tetapi status mereka membuat mereka sangat sulit mencari kerja. “Kami tidak bisa melawan, karena kami cuma pengungsi,” kata Eduardus.

Dari kata-katanya yang lembut penuh kepastian, tidak terdengar sama sekali nada ratapan dalam bicara Eduardus. “Kami bukan untuk hidup sedang, karena dalam diri kami ada penyakit,” katanya.

“Penyakit?” saya bertanya.

“Ini adalah penyakit semua pengungsi. Penyakit kami satu: MERDEKA. We want independence like you!” katanya menatap saya.

Sebenarnya sedari tadi kami berbincang dengan duduk di bawah pohon rindang di depan pastoran, ada seorang lelaki lain yang terus menyimak obrolan kami. Lelaki berkumis yang mengenakan topi berbendera Papua Nugini ini kemudian duduk di samping saya, dan berapi-api bicara dalam bahasa Inggris. “Kami tinggal di sini, kami tidak akan kembali ke Indonesia. Karena Indonesia harus pergi! Karena kami punya kebudayaan berbeda! Kebudayaan West Papua berbeda dari Indonesia. Kami ini manusia, kenapa menyakiti kami? Saya bicara tentang hak-hak saya. Full independence! I don’t want just half!”

Lelaki bernama Stanley itu terus bicara, dan berulang kali dia meneriakkan “kemerdekaan”, “pelanggaran hak asasi manusia”, “tanah air”. Eduardus diam sama sekali saat Stanley bicara. Sedangkan saya merasa sangat tidak nyaman dengan kata-katanya, karena Stanley selalu menatap saya dengan tajam, dan menggunakan kata “you” sebagai pengganti Indonesia, seperti “You have to move from West Papua! You have to stop abusing us!”

Stanley datang ke Papua Nugini juga dalam gelombang pengungsi tahun 1984. Saat itu dia masih balita, dimasukkan di dalam tas dan digendong di punggung ibunya. Perjalanan itu memakan waktu dua minggu di tengah hutan rimba, dan dia ingat banyak sekali orang yang mati dalam perjalanan pengungsian itu.

“Kami sekarang hidup di negara asing dan mencari uang,” kata Eduardus menanggapi, “tetapi bagi para pengungsi tidak ada kebahagiaan apa-apa. Andai mendapat berita bahwa West Papua merdeka, maka penyakit kami seketika sembuh.”

Stanley, yang satu generasi di bawah Eduardus, seorang guru SD yang ternyata pernah menjadi murid Eduardus saat bersekolah di Iowara, langsung menyahut, “Andai kamu punya masalah, kamu akan bahagia atau tidak? Saya tidak ingin perang dengan Indonesia. Saya ingin kemerdekaan, but please… senjata adalah racun. Tujuan saya adalah kemerdekaan. Kamu tidak akan bisa menghentikan saya.”

“Tanah saya adalah di sana, bukan di sini,” sambung Eduardus, “Sumber daya saya ada di sana, bukan di sini. Tanah adalah kehidupan, jadi semua dari hidup saya ada di luar sana.”

Eduardus kemudian mengajak saya pergi ke kampung tinggalnya bersama para pengungsi lain di Kiunga, alasannya untuk menunjukkan dokumen-dokumen para pengungsi. Ini sebenarnya dalih, karena Eduardus sendiri merasa tidak nyaman dengan gaya bicara Stanley yang berkobar-kobar penuh emosi. Saat berpisah dari Stanley, dia berbisik pada saya, “Kemerdekaan tidak bisa dicapai dengan emosi seperti itu.”

Setelah berganti dua kendaraan umum, kami lalu berjalan di bawah terik matahari yang menyengat. Perkampungan Michael tempat tinggal Eduardus adalah daerah yang kumuh, dan sering tergenang air rawa. Di sini sebagian besar penghuni adalah pengungsi, dan mereka semua menyapa dengan penuh hormat kepada Eduardus dalam bahasa Inggris atau Melayu. Setiap kali ada yang bertanya tentang siapa saya, Eduardus selalu mengatakan, “Dia orang Cina,” atau “Dia orang Filipina.” Dia tidak pernah menyebut identitas saya yang asli sebagai orang Indonesia, karena itu hanya akan memancing masalah di kalangan para pengungsi yang selalu hidup dengan kewaspadaan tinggi ini. Setiap kali ada yang bertanya apa urusan dia dengan saya, dia selalu menjawab, “Our journey is our business!”

Perjalanan kami diikuti seorang lelaki yang lebih muda, mengenakan kaus merah bergambar bendera Papua Nugini, dan menyelempangkan tas yang juga bergambar bendera Papua Nugini. Lelaki ini kemudian mengajak Eduardus dan saya pergi ke rumahnya, di perkampungan Kumbit.

“Menurut kisah penciptaan,” kata lelaki bernama Saferus Dedimenambok ini, “orang hitam berasal dari pulau Papua, sedangkan orang putih bukan dari Papua. Orang hitam sudah sejak dulu merdeka lewat alam, dan kami berdikari melalui ladang, kapak, batu api, dan lain-lain. Kemudian orang putih datang dan merusak alam kami, memasukkan politik, menjajah kami. Inilah kisah semua bangsa Melanesia.”

Saferus pernah menghadiri acara Dewan Melanesia yang diselenggarakan di kota Madang pada tahun 2004. Di hadapan utusan berbagai negara-negara bangsa Melanesia di Pasifik Selatan, Saferus menarikan sebuah tarian dari Papua. Di rumahnya, yang hanya berupa dinding kayu dan kardus, nyaris tak ada barang apa-apa, Saferus memeragakan kembali tarian itu hanya untuk saya. Dia membuka baju kaosnya, dan memakai baju dan cawat yang terbuat dari kulit kayu, serta koteka dari buah palem, juga berkalungkan bulu-bulu kasuari. Tarian itu sangat sederhana, seperti ritual keagamaan. Dia menepuk-nepuk sebuah kapak yang terbuat kayu dan batu, sambil terus berdendang, “a-we a-we, ryo-ryo-ryo, a-we a-we, ryo-ryo-ryo…”

Pertemuan Dewan Melanesia itu bertemakan One Solwara, yang secara harfiah berarti “Satu Lautan”. Dalam pertemuan yang mengumpulkan saudara-saudara Melanesia dari berbagai penjuru Samudra Pasifik, Saferus merasakan keterikatan sejarah dan peradaban yang begitu dahsyat dengan sesama bangsa kulit hitam.

“Kami adalah bangsa yang hidup dari alam, dan alam memberi kami pelajaran,” kata Saferus setelah dia selesai menari, “Kami di Papua punya alam, dan hidup harmonis dengan alam. Tetapi kemudian Indonesia datang dengan kekerasan, menghancurkan alam dan budaya leluhur, membawa kepentingan ekonomi dan politik, membunuh orang Papua dan merampas kekayaan alam kami. Kami protes, supaya kami bisa berdikari dan menjaga alam kami.”

Perjuangan generasi muda Papua, kata Saferus, berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi tua sudah berjuang angkat senjata dan begitu banyak yang mati dalam perjalanan pengungsian, dan sampai di sini menjadi korban. “Tetapi kami generasi muda, kami tidak berjuang lewat kekerasan, tetapi lewat alam,” kata Saferus. Dia kemudian menambahkan dengan suara lirih, “Manusia kecil, sedangkan alam berkuasa. Alam adalah Tuhan.”

Di ruangan ini, saya dikelilingi sekelompok pejuang kemerdekaan Papua. Salah satunya adalah Timothy Ombok, lelaki bertelanjang dada dan masih punya hubungan kerabat dengan Saferus. Berbeda dengan Eduardus dan Saferus yang merasakan perpindahan pengungsian itu, Timothy yang baru berumur 27 tahun itu lahir di Papua Nugini. Tapi dia tahu cerita tentang perjalanan pengungsian itu.

“Pada tahun 1984, ketika kami mengungsi, ayah-ayah kami tidak menunjukkan wajah mereka, hanya bersembunyi di hutan-hutan. Hanya para perempuan dan anak-anak yang menunjukkan wajah mereka, supaya bisa tinggal di Papua Nugini. Ayah-ayah kami adalah pejuang, melindungi sistem,” kata Timothy.

Dan kenapa harus ada semua masalah ini? Bagi Timothy, semua akar masalah orang Papua adalah perbatasan, yang diterapkan begitu saja oleh bangsa-bangsa penjajah asing yang ribuan kilometer jauhnya. Baik Papua Nugini ataupun West Papua, semua adalah tanah jajahan. “Perbatasan membuat semuanya berubah, membingungkan orang-orang. Tradisi dan budaya kami masih tetap sama, dan sudah ada jauh lebih tua daripada perbatasan. Pada Perang Dunia II, perbatasan dibuat oleh bangsa penjajah, dan hingga hari ini kami masih berjuang demi perbatasan ini.”

Saya merasakan resonansi dari perkataan itu: itulah nasib bangsa terjajah, yang bahkan tidak punya hak untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Bukankah batas-batas Indonesia kami juga adalah peninggalan para penjajah, dan definisi tentang Indonesia pun berdasar pada definisi perbatasan peninggalan kolonialisme itu? Bukankah klaim kita atas Papua juga didasarkan pada garis batas yang tercipta pada era kolonialisme itu?

“Ke mana pun kau pergi sepanjang perbatasan ini dan kau tanya pada para pengungsi,” kata Timothy, “Jawabannya akan selalu sama: penyakit kami bernama Kemerdekaan. Ketika kami tidur, kami bekerja di ladang, kami berjalan, pikiran kami selalu tentang kemerdekaan. Merdeka. Setiap bangsa punya haknya, punya kemerdekaannya. Kita harus saling menghormati satu sama lain. Saya hanya ingin Indonesia untuk pergi dari tanah kami, sehingga kami masih terus berjuang di sini. ”

Eduardus si bapak tua menimpali, “Kami selalu mengajarkan cerita kami, tanah kami, tarian kami pada anak-anak kami, supaya mereka jangan lupa.”

Dan inilah cerita kenapa Eduardus akan terus memperjuangkan kemerdekaan Papua:

Pada 8 April 1984, tentara Indonesia datang kepada Eduardus, yang saat itu adalah seorang kepala desa. Eduardus diminta untuk menandatangani sebuah pernyataan, yang berisi: “Kami siap untuk membunuh Geraldus Tommi dan David Timka.” Kedua orang itu adalah pejuang OPM. Eduardus tidak punya pilihan selain menandatangani pernyataan itu, karena dia berada di bawah todongan senapan para tentara Indonesia. Setelah Eduardus menandatangani itu, dia memimpin orang-orang Muyu di desanya untuk pergi menembus perbatasan Indonesia. Geraldus Tommi sesungguhnya berada di hutan-hutan di daerah itu. Alasan pembunuhan dari tentara Indonesia terhadapnya menjadi alasan utama untuk menggerakkan orang-orang Muyu yang tinggal di Kecamatan Mindiptana dan Woroko melakukan migrasi besar-besaran ke Papua Nugini. Dan itulah sebabnya, kini ribuan mereka masih tinggal di Western Province, Papua Nugini. Migrasi para pengungsi ini adalah gerakan massal, yang diorganisir para pemimpin OPM, sehingga kasus penjajahan atas Papua menarik perhatian dunia. Di tahun 1984 itu, seketika kasus pendudukan Indonesia di Papua menjadi bahasan internasional.

“Kami mengungsi karena hak asasi manusia, politik, ekonomi, dan terutama budaya,” kata Eduardus, “Tetapi suatu hari Tuhan akan memberkati kami, memberikan kami berkah berupa Kemerdekaan. Manusia mungkin tidak menginginkan West Papua merdeka, tetapi Kemerdekaan West Papua adalah rencana Tuhan.”

Saat itulah, dia meyakini, mereka semua akan disembuhkan dari penyakit itu.

🎩 off, for your courage to write unpopular and sensitive theme , still you can stand outside the box

Di tunggu buku selanjutanya!!!

Sebuah kisah yang sangat menyentuh Mas Agustinus.

Bangsa kita sendiri pun dulu dalam posisi begitu, jadi perasaan mereka bisa dipahami.

Tetapi harus diingat pula bahwa tak sedikit warga Papua yang merasa nyaman dalam NKRI.

Dulu pro-Indonesia menang atas Pro-Belanda dan Pro merdeka.. Saat ini pun kalau di survei belum tentu kondisinya berbalik.

Antara yang ingin sendiri dan senang bersama kita lebih baik berdamai…

Ada banyak tujuan yang bisa kita raih jika berjuang bersama.

Hidup sendiri pun bukan jaminan semuanya akan lebih baik..

Kondisi di PNG bisa dijadikan buktinya..

Mas Agus di tunggu buku buku dasyat lainnya ..

Ngeri

Ditunggu bukunya mas Agustinus. Thanks banget buku “Selimut Debu”nya

mantap sekali mas agustinus. aku terus menunggu buku berikutnya dan aku ingin bertemu dengan mas Agustin 🙂

Saya sempat bertemu dengan bang Agustinus di Fakultas Sastra Unhas dalam rangkaian acara MIWF 2016. Sayangnya saya belum membaca karya-karya atau hasil tulisan bang Agustinus-walau sudah ada teman yg merekomendasikan untuk segera membaca. Baru setelah saya bertemu di Fakultas Sastra itu-lah saya lantas mencoba menbuka website pribadi bang Agustinus dan mendapati tulisan-tulisan yg asik dan menarik. Terutama karena perjalanannya bukan sekadar perjalanan sekadar untuk pajang foto di medsos tetapi menjadi corong bagi suara-suara kaum marjinal yg selama ini isunya masih belum mendapat perhatian serius semisal tulisan ini-bagaimana penyakit ingin merdeka mengakar kuat dab malah menjadi semangat untuk berjuang. Tulisan ini membuat saya sedikit demi sedikit bisa melihat sudut pandang para kelompok– yg kalau di Indonesia dilabeli pemberontak dan bagi kaum mereka adalah pejuang.

Garis batas dan konsepsi negara hanya menjadi pemisah banyak bangsa. Seperti saya yang adalah Dayak Iban, dimana nenek moyang saya dan keluarga “yang menjadi jauh” terpisah-pisah oleh batas Indonesia dan Malaysia. Mungkin saja suatu hari nanti Kak Agus tertarik untuk menulis tentang kami. Yang jelas saya selalu menunggu waktu untuk bisa bertemu dengan kak Agus secara langsung. Salam.

Mas Agus salam ya, kondisi orang sipil OPM memang mengenaskan antara ada dan tiada, mereka berjuang demi cita yang menurut saya absurd/ngawang2. Saya paham dengan perjuangan mereka yang sangat berat, ketika saya membayangkan para “the founding father” berjuang tidak dengan melarikan diri tapi face to face dengan penjajah apapun resikonya dimasa global ini mereka sebetulnya bisa menawarkan secara terang benderang ide2 perjuangan mereka toh Indonesia juga ditodong oleh penjajah yang lebih canggih (negara2 pemilik modal yang sudah punya saham setelah andil meraih kekuasaan). Mereka bisa berjuang secara dialogis dengan rekan2 papua realistis -kah perjuangan merdeka. Menurut saya PNG (dan negara2 melanesia lainnya)memang merdeka tetapi mereka masih sangat bergantung dengan negara bekas penjajahnya (semua sumberdaya alam mereka dikuasai oleh asing, mirip indonesia cuma mereka lebih transparan saja). Norma politik yang telah ditinggalkan era kolonialisme adalah negara2 dominan hanya mengakui keberadaan mereka sesuai garis yang diputuskan oleh penjajah dimasa lalu. Tetapi jika mereka dengan persenjataannya kuat dan bisa bertarung secara konsisten/permanen bisa saja mereka merdeka ini bisa dibuktikan dinegara2 afrika sana (kasus chad, eritria dan sudan selatan). Jika mereka perjuangannya terbatas (spt artikel Mas Agus diatas) perjuangan mereka mungkin perlu proses yang entah kapan (waktu nanti yang menjawab), saya jadi teringat kasul Dalai lama (Tibet) yang mempunyai ide2 cemerlang tapi Cina tetap aman dan cuek saja (walaupun status otonomi khusus), kemudian nasib muslim Uigur di Xinjiang sana, yang lebih parah/mengenaskan malah bangsa Kurdi yang terbagi di empat negara (Turki, Irak, Syria, Iran) walaupun sekarang mereka sudah mempunyai wilayah otonom tetapi negra2 dominan belum tentu mengakui/merestui sebagai suatu negara. Tulisan Mas Agus memang selalu sedap dan menarik untuk diikuti……..

your logic is as same as holland’s logic to indonesia in 1949. stop underestimating others with “absurd” word, smart guy

Luar biasa ceritanya mas..

Sungguh tergambarkan keadaan disana.

Benar atas sadja menjangkut penjartaan2 interview kepada warga pengungsi Papua Barat di Kiunga, Papua New Guinea. Solusi nja pengakuan Indonesia dan Internasional atas hak kedaulatan kemerdekaan bagi Bangsa Papua Barat.

keren kali dirimu mas bisa ke tempat yang jarang dikunjungi orang

Keren banget tulisannya

Topik yang sensitif dan bung Agustinus mengambil sudut pandang yang ‘anti-mainstream’

yang cukup jarang saya membaca tentang sudut pandang dari sisi OPM

Semoga bisa lebih banyak lagi menambah tulisan-tulisan seperti ini

INDONESIA NEGERI BERDARAH!!!

Sy sangat tertarik membaca tulisan anda, apakah sdh dibukukan utamanya catatan anda ttg papua, kalo sdh bagaimana sy bisa mendapatkannya ??

luarbiasa mas..MANTAP

Informatif sekali,, salam kenal Bang Agus 😀

Menarik sekali informasimu

luar biasa ceritanya mas agus

Dulu pertama kali baca tulisan ini ketika saya masih di bangku sekolah kedinasan. Biasanya tulisan mengenai Papua membahas mengenai keindahan alam. Jarang sekali menemukan tulisan mengenai keadaan sosio-kulturalnya. Karena tulisan inilah saya bisa membayangkan keadaan di Papua, khususnya pada perbatasan PNG.

Lalu pada 2019 saya ditugaskan di Boven Digoel, sebuah kabupaten perbatasan. Nama-nama seperti Tanah Merah, Mindiptana, Waropko, Ninati, Asiki, Rawa Bostop dsb sudah terekam melalui tulisan ini. Berikut pula dengan suku Muyu, Mandobo beserta kisah tahun 1984. Merinding rasanya, kisah yang saya baca pada 2016 dari sisi PNG lalu pada 2020 saya dengar kisah yang sama dari sisi Indonesia. Saat itu Sensus Penduduk 2020, saya mendata banyak penduduk yang dulunya eksil dari negara sebelah (PNG) yang sudah kembali dan menjadi warga di Mindiptana dan sekitarnya. Bahkan pada distrik lain, orang-orang bisa menyeberang pulang balik melewati batas negara hanya untuk mengunjungi keluarga, ladang atau membeli kebutuhan pokok.

Saya mengabdi di Boven Digoel hingga Oktober 2023, melalui perjalanan darat dan sungai. Kadang dalam hati berkata “akhirnya saya mengalami apa yang ada di tulisan mas Agustinus dulu”. Mengingat saya juga berasal dari kampung halaman yang sama, Lumajang. Terimakasih mas Agustinus, lewat tulisanmu inilah saya berani mengabdikan diri di perbatasan PNG selama bertahun-tahun lamanya. Saya harap kapan-kapan bisa menulis pengalaman saya dan membaginya seperti apa yang mas Agustinus lakukan.