Titik Nol 181: Kota Panas dan Debu

Panas menyelubungi seluruh Multan (AGUSTINUS WIBOWO)

Kota ini tersohor karena empat g – garam (panas), gard (debu), garra (pengemis) dan goristan (kuburan). Dua ‘g’ yang pertama sudah cukup membuat saya terkapar di dalam kamar losmen yang pengap.

Meninggalkan nyamannya kota Lahore sungguh berat. Saya terpaksa berpisah dengan nikmatnya malam di pasar makanan Anarkali, diskusi politik dan agama dengan kawan-kawan dari Universitas Punjab, musik qawwali di kuburan Sufi, petualangan di lorong sempit dan gelap kota kuno. Visa Pakistan saya sudah hampir habis lagi, dan masih banyak sisi lain negeri ini yang ingin saya tengok.

Bagaikan film India ketika saya mengucap salam perpisahan dengan kawan-kawan Lahori. Saya sengaja memilih bus yang berangkat tengah malam dengan perhitungan sampai Multan tepat ketika pagi dimulai, untuk mengirit biaya penginapan. Tetapi Asad tak sampai hati melihat saya berangkat malam-malam begini. Mahasiswa berbadan kurus itu bersikukuh untuk mengantar saya sampai ke terminal bus, walaupun harus menanggung resiko ditempeleng bapaknya yang pasti akan marah kalau ia pulang terlambat.

Ia membantu saya mencegat bus kota. Asad bahkan mau membawakan tas ransel di punggung saya, tetapi saya tak sampai hati menambah bebannya. Hasilnya sungguh tak terduga. Asad malah diomeli penumpang lainnya.

“Mengapa kamu tidak bawakan tasnya yang berat itu? Dia kan mehman, tamu,” orang-orang berjubah serentak menasihati Asad.

Mereka bahkan memarahi kondektur yang menarik karcis dari saya. Di negara ini konsep mehman begitu mendarah daging. Asad hanya tersipu malu. Saya pun malu.

Saya sampai di Multan pukul 8 pagi setelah perjalanan sembilan jam di atas bus yang merayap lambat. Wajarlah lambat sekali, karcisnya cuma 150 Rupee. Walaupun masih pagi, terik matahari sudah sangat menyengat. Tak pernah saya rasakan panas dan kering yang begitu membakar seperti ini. Dan tubuh saya terlalu lemah karena tidur di bus sepanjang malam juga tak mengenakkan.

Debu mengepul di mana-mana. Apakah benar ini kota Multan yang disebut-sebut sebagai kota suci dari Punjab itu? Saya hanya melihat rumah-rumah jelek di pinggir jalan bolong. Tempat ini begitu terpencil. Sungguh saya tak melihat tanda-tanda kota agung yang dimuliakan sejarah.

“Kota Multan masih dua kilometer lagi,” kata seorang pejalan kaki yang ramah. Ia membantu saya mencari angkutan ke pusat kota.

Menara lonceng menjadi lanmark di kota ini (AGUSTINUS WIBOWO)

Sebuah mobil angkot melintas. Keneknya, berjubah putih, melihat saya membawa tas ransel yang berukuran lumayan besar, langsung menolak mengangkut. Kawan yang baru saya kenal di pinggir jalan ini tak terima. Ia menyumpahi sang kenek dengan kata-kata kasar. Isinya kira-kira, tak pantas untuk berbuat seperti itu terhadap mehman yang datang dari negeri seberang.

Semakin lama tubuh saya rasanya sudah semakin menguap. Saya harus menyeret langkah untuk mencari penginapan murah di bawah terik matahari ini. Saya sudah merasakan dua ‘g’ yang membuat Multan tersohor – garam (panas) dan garra (debu). Kalau soal panas tak perlu ditanya lagi. Walaupun masih pagi begini suhunya sudah di atas 40. Siang nanti malah bisa mencapai 50. Debu, tas ransel saya sekarang sudah berselaput pasir halus yang diterpa angin. Begitu angin melintas, keringnya tanah Multan langsung terbungkus tirai debu tebal.

Begitu sampai di losmen yang harganya terjangkau kantong, saya langsung terkapar di atas kasur keras. Kipas angin kuno berderik-derik, sedikit memberi kesejukan. Untunglah pemilik penginapan berbaik hati, menyuguhi saya segentong air dingin. Entah mengapa, saya merasa lemah sekali di bawah panasnya udara. Apakah saya kena hepatitis lagi seperti waktu di India? Ngeri sekali membayangkannya.

Sore hari, terik matahari mulai mereda, walaupun masih panas juga. Saya memaksa untuk berjalan ke kota kuno yang sekitar dua kilometer jauhnya. Begitu memasuki gerbang kota yang sudah berusia ratusan tahun, saya seperti dilemparkan lagi ke dalam zaman masa lalu.

Kereta keledai, masa lalu yang berbaur dengan modernitas (AGUSTINUS WIBOWO)

Jalan sempit semrawut meliuk ke sana ke mari. Yang melintas bukan hanya pria berjubah dan perempuan bercadar, tetapi ada juga kereta keledai penarik barang campur aduk dengan mobil tua. Perempuan di sini mengenakan burqa, kain yang membungkus tubuh perempuan dari ujung kepala sampai mata kaki, menutup wajah secara total dan sang perempuan cuma bisa mengintip dari kisi-kisi di bagian mata. Kalau biasanya burqa orang Pathan berujung datar, burqa perempuan Multan menyembul tinggi, seperti rambut Si Kuncung. Warnanya pun tidak monoton – biru, merah, jingga, kuning, putih, hijau, ungu, menambah kemeriahan kota tua.

Yang menjadi pusat radiasi gang-gang kuno Multan adalah gedung balai kota. Gedung ini adalah peninggalan kolonial. Arsitektur Inggris yang megah mengkontraskan semrawutnya rumah kecil yang warna dan bentuknya monoton. Gedung balai kota dikenal juga sebagai ghanta ghar atau menara jam, karena sebuah menara tinggi menampilkan empat buah jam besar di masing-masing sisinya. Satu jam menunjukkan pukul 11:35. Jam di pinggirnya 1:05. Sedangkan arloji saya pukul 15:45. Rasanya dua jam di sisi lainnya juga sama ngawurnya.

Panasnya Multan setidaknya masih bisa sedikit diminimalisir dengan menyeruput segarnya minuman khas kota ini. Di sekitar ghanta ghar banyak pedagang susu soda, atau disebut dudh-soda. Rasanya manis dan dingin. Disimpan dalam gelas-gelas logam yang berat dengan ujung pengocok yang spesial pula.

Kalau mau yang lebih tradisional, jangan lupa mencicip faluda Multan yang tersohor seantero negeri. Warnanya merah menyala dengan rasa sirup mawar. Di dalamnya ada semacam bihun dari tepung, panjang-panjang dan mengapung. Ada pula irisan buah-buahan. Disajikan dengan es, dan benar-benar menyiram tenggorokan yang kering diterpa panasnya mentari.

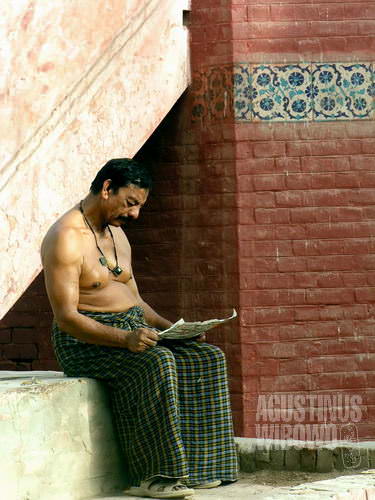

Saking panasnya, orang pun bertelanjang dada di pinggir jalan (AGUSTINUS WIBOWO)

Tempat yang panas dan kering biasanya memang punya banyak minuman dan dessert yang menyegarkan. Multan masih punya sharbat, es sirup yang dijual murah di pinggir jalan. Selain itu juga ada manisan khas dari susu yang bernama halwa.

Malamnya, garam semakin berkurang tetapi gard menjadi-jadi. Angin kencang menerpa, menderu-deru di sepanjang jalan kota kuno. Bukan hanya mengangkut debu dan pasir tetapi juga menerbangan plastik dan sampah berbau busuk. Kencangnya angin juga membawa titik air. Semakin malam, hujan semakin deras membasuh tanah Punjab yang panas dan kering.

(Bersambung)

Serial ini pernah diterbitkan sebagai “Titik Nol” di Rubrik Petualang, Kompas.com pada tahun 2008, dan diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Titik Nol: Makna Sebuah Perjalanan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2013.

Dimuat di Kompas Cyber Media pada 15 April 2009

Leave a comment