Selimut Debu 21: Agama di Garis Batas

Tasku jebol setelah perjalanan panjang ini, dan tukang reparasi sepatu di perbatasan Pakistan ini begitu piawai memperbaikinya (AGUSTINUS WIBOWO)

Di Pakistan, aku sungguh disadarkan bagaimana cara Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Bus yang semestinya aku tumpangi kemarin kalau tidak bangun kesiangan di Kabul, ternyata mengalami kecelakaan dan jatuh ke jurang saat melintasi jalan pegunungan Karakoram Highway yang berbahaya. Ada penumpang yang tewas, untungnya aku tidak jadi menumpang bus itu.

Penumpang di sampingku adalah seorang pelajar berusia 17 tahun (walaupun wajahnya kelihatan seperti 30 tahun lebih), orang Pathan/Pashtun dan mengaku pernah ke Afghanistan. Bahasa Inggrisnya sangat bagus. Katanya, zaman Taliban dulu mereka tidak perlu pakai paspor untuk pergi ke Afghanistan, karena berewok sudah cukup sebagai paspor. Di zaman Taliban, hukum sangat keras, mereka memberlakukan hukum potong tangan untuk pencuri, potong lengan bagi perempuan yang kelihatan auratnya, atau hukuman mati bagi pembunuh jika keluarga korban tidak mau mengampuni. Kesalahan Taliban, menurutnya, adalah mereka menerapkan hukum Islam secara ekstrem dan sangat mendadak, tidak melalui tahapan-tahapan. Akibatnya, mereka tidak didukung sebagian besar orang Afghan. Hanya saja selama masa Taliban, Afghanistan jauh lebih aman dan stabil.

Dia pun tak habis pikir mengapa Amerika menyerang Taliban. Toh bukan Taliban yang menghancurkan WTC? Osama, tokoh utama dalam cerita ini, adalah pelarian dari Saudi Arabia yang sudah tidak diakui di negaranya sendiri. “Dia datang ke Afghanistan, dan disambut dengan keramahtamahan khas bangsa Pashtun. Sebagaimana kau tahu, kami bangsa Pashtun punya semboyan hidup yang disebut Pakthanwali, dan salah satu bagiannya adalah melmastia, yaitu ramah terhadap tamu dan melindungi tamu, bahkan kalau perlu dengan mengorbankan nyawa sendiri. Jadi pantang hukumnya bagi Taliban untuk menyerahkan Osama, yang merupakan tamu agung, ke tangan Amerika.”

Lalu di mana Osama sekarang, aku bertanya. Di Peshawar aku pernah dengar Osama bersembunyi di Torabora, Afghanistan.

Tetapi pemuda ini tidak setuju. Katanya, Osama pasti dalam lindungan Amerika. “Mungkinkah Amerika yang teknologinya canggih itu tidak bisa menemukan Osama? Bahkan dari satelit pun, Amerika bisa menyebutkan dengan benar pelat nomor sebuah mobil yang melaju di jalan Peshawar. Osama itu hanya akal-akalan Amerika untuk memecah belah umat Islam. Bahkan WTC pun dihancurkan Amerika sendiri untuk punya alasan menyerang umat Islam!”

Teori konspirasi ini tampaknya sangat lazim di banyak negara. Aku pernah mendengar penjelasan yang sama persis ketika aku di China.

Menyeberang ke China, polisi di pos pemeriksaan menghampiri mobil yang kami tumpangi, dan mengetahui ada beberapa orang asing di mobil dia langsung mempraktekkan bahasa Inggrisnya. “How many adam?” Kami semua bingung. Adam? Adam tidak ikut bersamaku, dia tertinggal di Kabul. Tetapi ternyata adam yang dimaksud adalah kata bahasa Uyghur yang artinya “manusia”, kita semua manusia adalah keturunan dari Nabi Adam.

Pemeriksaan perbatasan China selalu membuatku gemetar. Mereka selalu teliti untuk segala hal. Apalagi aku membawa peluru lengkap dengan selongsongnya, oleh-oleh dari Bamiyan. Untunglah tidak ketahuan.

Duduk di sebelahku dalam perjalanan kembali ke Kashgar, adalah seorang warga China etnis Tajik bernama Luqman, calon polisi perbatasan. Mendengar namanya, seperti halnya orang Afghan yang menanyaiku apakah aku Muslim, aku juga menanyainya pertanyaan yang sama, apakah dia Muslim.

“Tidak! Polisi tidak boleh beragama!” katanya tegas, sedikit berteriak.

Bantahannya mengejutkan, sama mengejutkannya ketika orang Pakistan tahu bahwa aku yang dari Indonesia ini bukan Muslim. Dia bilang, dia rela mengorbankan apa pun demi negara (China). Pengorbanan seluruh hidupnya, dan itu termasuk melepaskan Tuhan dan agama. Luqman juga telah melepaskan sebagian dari dirinya, dia sudah tidak bisa baca tulis bahasa Uyghur dalam huruf Arab. Dia hanya mengenal huruf China dan Inggris, katanya itu sudah jauh lebih cukup.

Sesampainya di Beijing, foto-foto orang-orang Pakistan, Afghanistan, dan Xinjiang yang kucetak ternyata begitu menghipnotisku.

Tatapan mata itu, wajah dan ekspresi yang begitu tajam, dan masing-masing wajah punya cerita. Tentang hidup mereka, tentang perjuangan mereka, tentang kepercayaan mereka, impian-impian mereka. Aku ingin mendengarkan cerita-cerita itu lebih banyak lagi, memahami apa makna perjalanan dan perjuangan hidup bagi mereka. Aku masih ingin menemui mereka kembali satu per satu, bercakap dalam bahasa mereka, mendengar langsung kisah hidup itu tertutur dari mulut mereka dalam bahasa mereka sendiri. Begitu banyak yang ingin kutanyakan, begitu banyak yang ingin kudengar.

Setiap kali kulihat barisan foto ini, memoriku tentang perjalanan dan petualangan ini diputar ulang di benak. Ini hanya perjalanan tujuh minggu, tetapi tentunya mengubah seluruh hidupku, mengubah cara pandangku tentang dunia.

Tidak ada mimpi yang tak berakhir. Tidak ada perjalanan yang tak usai.

Tapi aku yakin, kisah cintaku dengan Afghanistan belum berakhir di sini.

(bersambung)

Versi lain dari serial ini diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Selimut Debu: Impian dan Harapan dari Negeri Perang Afghanistan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2010.

Menumpang truk menuju perbatasan China (AGUSTINUS WIBOWO)

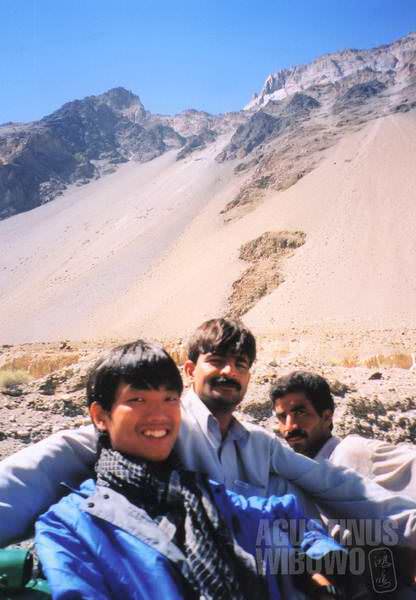

Bersama para kuli China di perbatasan Pakistan-China. Walaupun masih di negeri Muslim, daging babi tetap adalah makanan wajib mereka. (AGUSTINUS WIBOWO)

Para tentara perbatasan China (AGUSTINUS WIBOWO)

Begitu masuk ke China, kita disambut makanan murah dan lezat (AGUSTINUS WIBOWO)

Selamat datang di China (AGUSTINUS WIBOWO)

Pengumuman tiga bahasa: Mandarin, Uyghur, dan Chinglish (AGUSTINUS WIBOWO)

Wajah-wajah yang selalu mengingatkanku pada Afghanistan (AGUSTINUS WIBOWO)

Koh klu nerbitin buku lagi, fotonya dibanyaki ya. Terutama foto kuliner atau halhal yg khas banget dr negara itu 🙂