Selimut Debu 32: Legenda Masa Lalu

Ahmad Sabur di Kakrak (AGUSTINUS WIBOWO)

Lembah ini bersimbah air mata. Ada sebuah legenda indah namun tragis tentang Bamiyan.

Konon, di lembah Bamiyan pernah bertahta raja Jalaluddin. Raja memaksa putrinya menikah dengan seorang pangeran tampan dari Ghazni. Tapi hati sang putri bukanlah pada lelaki itu. Dia tidak rela dipaksa menikah oleh ayahnya. Dalam hatinya tumbuhlah dendam pada sang ayah.

Pada saat itu, kabar mengenai keganasan bangsa Mongol sudah tersiar ke negeri-negeri tetangga. Pasukan Jenghis Khan membabi buta menerjang ke negeri-negeri Muslim, menghancurkan semua peradaban, membakar habis kota-kota, memerkosa dan membantai penduduk yang malang. Tidak lama lagi, pasukan Mongol itu akan tiba di negeri Bamiyan. Tebersit dalam benak sang putri, inilah saat terbaik untuk menghukum ayahnya. Apabila kekuatan seorang wanita tidak sanggup menghukum lelaki jahanam itu, batinnya, bagaimana kalau dengan menggunakan tenaga para lelaki Mongol yang tidak pernah kenal belas kasihan?

Hanya dengan kata-kata, sang putri yakin ayahnya akan hancur. Dia membocorkan rahasia benteng kerajaan ayahnya pada pasukan Mongol.

Tidak perlu lama, tanpa bertele-tele, pasukan Mongol berhasil menundukkan benteng Jalaluddin berkat informasi rahasia dari sang putri. Jenghiz Khan terkenal sebagai kaisar berhati dingin. Di kebanyakan negeri yang dikalahkannya, semua makhluk dibantai habis. Lolongan ratapan berkumandang dari seluruh penjuru benteng itu. Pria, wanita, anak-anak, tak ada yang tersisa. Semua berakhir ajal di ujung pedang. Darah membanjir, tengkorak manusia dan hewan menggunung. Golgola, Kota Ratapan, demikian benteng ini kemudian dikenang.

Sang putri telah berhasil mencapai cita-citanya membalas kebencian pada ayahanda, datang menyambut kedatangan sang Khan dari Mongol. Dia menunggu di purinya, Qila-e-Dokhtar, alias “Puri Putri”. Dia kenakan jubahnya yang paling cantik. Demi kaisar Mongol, sang putri telah mengorbankan ayahnya dan seluruh rakyat negerinya. Hadiah apa yang bakal dianugerahkan oleh sang Khan Mongol kepadanya?

Hanya dengan melirik sekilas, sang Kaisar langsung menghunus pedangnya. Sang putri sudah tak berharga lagi di matanya. Riwayat putri pengkhianat itu pun berakhir di ujung pedang Sang Khan.

Begitulah legenda berdarah yang menjadi jawaban mengapa orang-orang Mongoloid kini mendiami lembah Bamiyan ini. Orang Hazara percaya, mereka adalah keturunan Jenghis Khan. Atau paling tidak, keturunan tentara Jenghis Khan. Itulah kebanggaan mereka.

Nama Hazara sendiri katanya berasal dari kata hazar, yang artinya “seribu” dalam bahasa Persia. Mereka bilang, Jenghis Khan dulu pernah menempatkan satu garnisun berjumlah seribu orang di lembah ini. Coba dengar bahasa Hazaragi mereka. Itu adalah bahasa Persia yang kecampuran banyak pengaruh bahasa Turki dan Mongol.

Legenda Kota Ratapan dari Bamiyan yang tertulis dalam buku An Historical Guide to Afghanistan karya Nancy Dupree ini terus berngiang di benakku, bahkan sampai membayangi mimpiku sejak aku berada di lembah ini. Buku ini adalah panduan wisata Afghanistan yang ditulis pada era hippies pada tahun 1970-an, ternyata masih begitu relevan hingga hari ini.

Aku berjalan sendirian menuju Kakrak, yang merupakan salah satu situs peninggalan Buddhisme. Nancy Dupree menuliskan betapa tingginya peradaban Buddhis yang ada di Kakrak. Ukiran gua-gua Buddha, patung, sampai permata. Tapi aku agak kebingungan mencari jalannya. Sama sekali tidak terlihat jejak peradaban di tengah padang sunyi ini. Tiba-tiba datang seorang lelaki Tajik yang menawarkan bantuan. Dia minta uang sebagai imbalan.

“Tapi aku tak punya uang,” kataku.

“Mana mungkin orang asing tidak punya uang?” tanyanya.

“Lihat! Aku tidak punya pemandu, aku tidak punya mobil. Aku jalan kaki sendiri.”

Dia tertawa terbahak-bahak. “Kau memang miskin,” katanya.

“Tak apa miskin, untungnya aku berada di Afghanistan,” kataku. “Bukankah di negeri ini orang-orang punya budaya mehmannavazi? Keramahtamahan yang menolong musafir miskin dan malang?”

Dia lagi-lagi tertawa. “Kamu adalah mehman”—tamu—“Baiklah, aku akan mengantarmu.”

Sesungguhnya, dia juga tidak tahu di mana itu Kakrak. Sama sepertiku, Ahmad Sabur juga adalah pendatang di sini. Bedanya, dia hidup dalam ketakutan. “Sebaiknya kamu tidak berjalan sendirian di sini. Penduduk di sini berbahaya. Orang Hazara itu, mereka Syiah, kamu tahu….”

Penampilan Sabur sebenarnya sangat khas orang Tajik, mirip Ahmad Shah Massoud, pahlawan yang kini jadi poster boy yang menghiasi jalanan kota-kota Afghan. Hidungnya panjang, nyaris melengkung. Bibirnya agak tebal, merekah. Jenggotnya tipis, membentang dari janggut sampai telinga. Di atas kepalanya bertengger miring topi pakol cokelat, mirip topi koki yang digepengkan. Ia memakai jubah biru muda, dengan syal terpanggul di pundak kanan. Terkadang dia menggunakan syal kotak-kotak itu sebagai kerudung, dengan giginya menggigit ujung syal—kebiasaan khas orang Afghan.

Sabur dan aku bersama menuju Kakrak. Kami menuruni tebing curam, lalu melewati lembah sungai, dan mendaki bukit lagi. Untung memang ada Sabur bersamaku. Aku dengar, daerah ini dulunya penuh ranjau. Tahun 2003, seorang backpacker Inggris yang menginap bersamaku di pemondokan yang sama nyaris menginjak ranjau di padang yang tertutup rerumputan.

Sampai di Kakrak, ternyata memang tidak banyak yang tersisa dari peradaban masa lalu Afghanistan ini. Habis sudah. Seharusnya di rongga-rongga gua itu, seperti tertulis dalam buku panduan kuno, ada patung-patung Buddha dan lukisan warna-warni di dinding tentang para malaikat. Tapi semuanya sudah dihancurkan oleh Taliban.

Tujuh ratus tahun berlalu sejak ratapan membahana dan sang putri meregang nyawa di pedang kaisar Mongol. Lembah yang sama, kegersangan yang sama, keganasan alam yang sama, sejarah berdarah yang sama. Hanya tokoh-tokohnya yang berbeda. Lembah Bamiyan beberapa tahun lalu menjadi ajang pembantaian, ketika ratusan warga Hazara keturunan orang Mongol di tempat ini meratap di kala Taliban membantai tanpa ampun dengan mengusung nama agama, ketika kota mereka dibumihanguskan, ketika lalat berdengung sibuk di atas tumpukan bangkai-bangkai manusia.

Perang selalu meninggalkan noda permanen. Reruntuhan, kebencian, kecurigaan.

(bersambung)

Versi lain dari serial ini diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Selimut Debu: Impian dan Harapan dari Negeri Perang Afghanistan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2010.

Lelaki Tajik ini sungguh mirip Ahmad Shah Massoud, pahlawan nasional Afghanistan. (AGUSTINUS WIBOWO)

Bocah-bocah Hazara, yang oleh Sabur disebut sebagai “orang-orang berbahaya”. (AGUSTINUS WIBOWO)

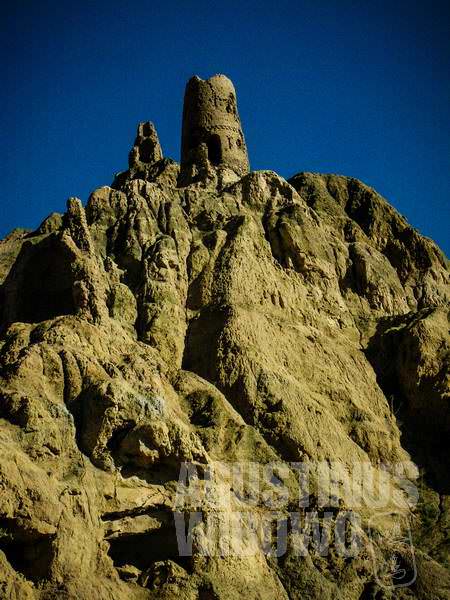

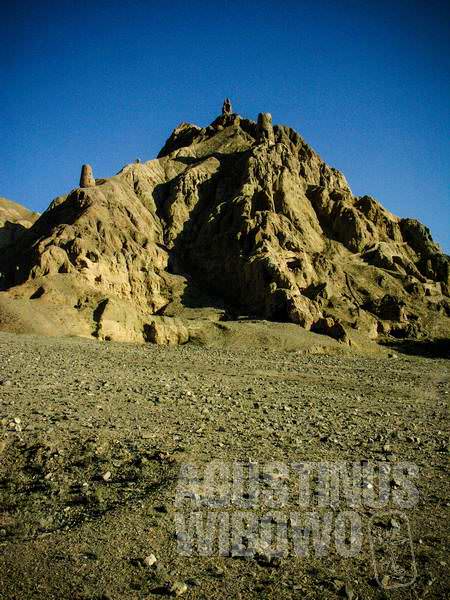

Peninggalan peradaban kuno. (AGUSTINUS WIBOWO)

Reruntuhan menara di puncak bukit. (AGUSTINUS WIBOWO)

Nyaris tak tersisa sedikit pun. (AGUSTINUS WIBOWO)

Gua-gua yang ribuan tahun lalu berhiaskan lukisan Buddhis (AGUSTINUS WIBOWO)

Tak berlebihan jika kukatakan, Afghanistan adalah negeri yang begitu indah. (AGUSTINUS WIBOWO)

Senja di Kakrak. (AGUSTINUS WIBOWO)

wow…