Selimut Debu 57: Mengintip Tajikistan dari Afghanistan

Kepalaku pusing, aku hampir tak sanggup melangkah ketika polisi menyeretku ke ruang wawancara.

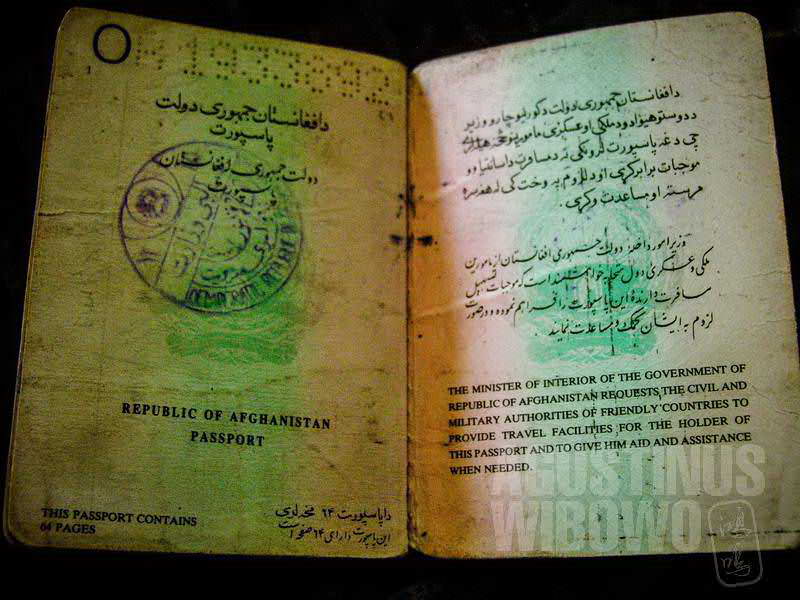

Dia mengamati pasporku. Tapi dia memang tidak kenal huruf, pasporku dibaca terbalik, atas ke bawah. Aku harus minta izin darinya, karena aku sudah tidak sanggup lagi mengendalikan diareku. Kantor polisi ini punya toilet, tapi tidak ada air. Aku tidak punya kertas. Jadi dia menyuruhku menyelesaikan urusanku di balik pepohonan, dan mencuci diri dengan air di selokan.

Ketika aku kembali dari urusan berhajat, pasporku dikembalikan. Tanpa dia melakukan apa-apa dengan paspor itu. Katanya, dia juga tidak tahu mau diapakan pasporku itu. Aku diminta datang lagi besok, karena komandan yang bertugas mengurusi orang asing sepertiku sudah tidur.

Jam 4 sore si komandan sudah tidur? Mungkin juga dia kena diare seperti aku?

Petugas itu tak jawab.

Ah, sudahlah.

Aku pergi ke warung yang ada di seberang jalan. Aku beristirahat di sini. Di Afghanistan, kita bisa menginap di warung atau kedai teh gratis asalkan kita makan di sini. Warung punya kewajiban mengurusi para musafir. Berkat kode keramahtamahan Afghan inilah, aku bisa bertahan di negeri yang keras dan sulit ini.

Bocah kecil yang bekerja di warung menyiapkan matras di lantai, juga selimut tebal supaya aku bisa tidur siang. Dia menyiapkan seteko teh, gratis untukku. Namanya Momin, baru 10 tahun umumnya. Dia juga sudah dengar tentang dokter Momin Jalali di Faizabad, orang besar itu ternyata adalah idola si Momin kecil.

Tinggal di kedai teh juga adalah cara terbaik untuk mendengar berbagai cerita dari orang-orang. Menurut pepatah Afghan, tidak ada hal apa pun yang tidak bisa kau pelajari dari kedai teh. Begitu banyak musafir yang menginap malam ini di warung ini, dan setiap musafir punya cerita.

Mehruddin adalah salah satunya. Pedagang suku cadang mesin dari etnis Tajik di lembah Panjshir ini berusia 30 tahun. Dia sering pergi ke Tajikistan untuk berbisnis. Tajikistan hanya seberang sungai jauhnya dari sini. Hari ini, dia baru saja menyeberang dari Tajikistan, dan siap untuk pergi ke Kabul.

Daerah Tajikistan yang paling dekat dari Ishkashim adalah provinsi bernama Gorno Badakhshan Autonomous Oblast (GBAO), atau Provinsi Otonomi Pegunungan Badakhshan. Dulu daerah ini adalah garis depan medan perang. Sebagian tentara Rusia masuk dari sini ketika menginvasi Afghanistan. Sekarang GBAO masih merupakan daerah sensitif, dan siapa pun yang masuk ke sana perlu surat izin khusus. Kata Mehruddin, surat izin ini tidak susah, hanya masalah duit. Kita cukup membayar lebih US$30 dan mendapat tulisan tangan “GBAO” dalam huruf Rusia di atas paspor. Mehruddin punya visa multi kunjungan ke Tajikistan yang berlaku selama 3 bulan, tetapi sudah kedaluwarsa, sehingga dia harus ke Kabul untuk membuat visa baru.

Pertama kali aku bercakap dengannya, Mehruddin sedang sibuk menghitung uang Somoni, mata uang Tajikistan.

Tajikistan, kata Mehruddin, memang hanya 3 kilometer jauhnya dari sini, di seberang Sungai Amu, tetapi kehidupan di sini dengan di sana berbeda sejauh bumi dengan langit.

Tajikistan sesungguhnya bukan negeri yang sama sekali asing di Afghanistan. Di sini, setiap hari kita bisa mendengar suara Tajikistan. Setidaknya melalui tape recorder dan radio, selalu diputar lagu-lagu dari penyanyi wanita terkenal bernama Manija. Manija si gadis Dushanbe itu terkenal karena kecantikan wajahnya, punya alis mata tebal yang menyambung di tengah jidat, juga jago menari. Perempuan Afghan mana yang berani menari di depan publik? Kalau perempuan Tajikistan boleh. Manija bahkan baru saja sukses menggelar konser di Kabul dan Mazar-e-Sharif. Goyangan dan suaranya sungguh memukau para lelaki Afghan yang menonton.

“Pedagang, penjaga toko, pelayan restoran di Tajikistan semua adalah perempuan,” kata Mehruddin. Kalimat ini saja sudah cukup membuktikan bahwa Tajikistan adalah dunia yang sama sekali lain dari Afghanistan. Di Tajikistan para perempuan memakai baju lengan pendek dan rok mini. Tetapi perempuan etnis Tajik yang sama di Afghanistan justru masih bersembunyi di balik burqa. Tajikistan hanya beberapa kilometer jauhnya, hanya di seberang sungai, begitu dekat seperti bayangan cermin (di seberang sungai sana, dusun Tajikistan juga bernama sama: Ishkashim), tetapi sejarah telah mengguratkan takdir kehidupan yang sama sekali berbeda bagi warga di kedua sisi sungai ini.

Mana yang lebih kaya, Tajikistan atau Afghanistan?, aku bertanya.

Mehruddin menyampaikan kesimpulan dari pengamatannya selama ini. “Orang Tajikistan punya segalanya kecuali uang. Orang Afghanistan punya uang tapi tidak punya apa-apa yang lain.”

“Di Tajikistan, rumah-rumah sangat kokoh dan cantik. Listrik juga melimpah dan terjamin. Makanan begitu mudah didapat.” Aku mendengar Mehruddin bercerita seperti seorang anak yang mendegar kisah dongengan tentang surga.

Bagian kedua dari deskripsi Mehruddin adalah bagian realitanya. “Tapi, orang-orang di sana sangat miskin. Gaji pelayan sangat jarang di atas 100 Somoni, itu sekitar 30 dolar saja sebulan. Banyak juga orang yang gajinya hanya sepertiga jumlah itu. Di Afghanistan, sebaliknya, uang lebih mudah dicari. Tetapi kita bahkan tidak punya jalan beraspal dan listrik sekali pun. Jangankan tempat yang jauh seperti Badakhshan ini, bahkan di ibukota Kabul pun kebanyakan daerah masih belum terjangkau listrik!”

Apakah Tajikistan sungguh adalah sebuah surga? Ataukah neraka? Entahlah, aku hanya bisa meraba-raba dan mengintipnya dari sini.

(bersambung)

Versi lain dari serial ini diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Selimut Debu: Impian dan Harapan dari Negeri Perang Afghanistan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2010.

1. Kota perbatasan Ishkashim (AGUSTINUS WIBOWO)

2. Para tentara perbatasan bersenjatakan bedil (AGUSTINUS WIBOWO)

3. Di sini berjajar kios sederhana yang penuh dengan beragam produk (AGUSTINUS WIBOWO)

4. Penampakan paspor Afghanistan (AGUSTINUS WIBOWO)

5. Pemandangan daerah utara Afghanistan lebih mirip Asia Tengah (AGUSTINUS WIBOWO)

6. Bukit bertuliskan “Selamat Datang” dalam huruf Arab Dari (AGUSTINUS WIBOWO)

6. Bukit bertuliskan “Selamat Datang” dalam huruf Arab Dari (AGUSTINUS WIBOWO)

8. Roti lezat yang masih hangat dari tungkunya (AGUSTINUS WIBOWO)

sy punya bukunya,lengkap dgn tandatangan penulisnya 🙂

Stunning!

indeed