Selimut Debu 60: Bertualang di Garis Batas

Negeri itu begitu dekat, bagaikan film tiga dimensi yang diputar di depan mata.

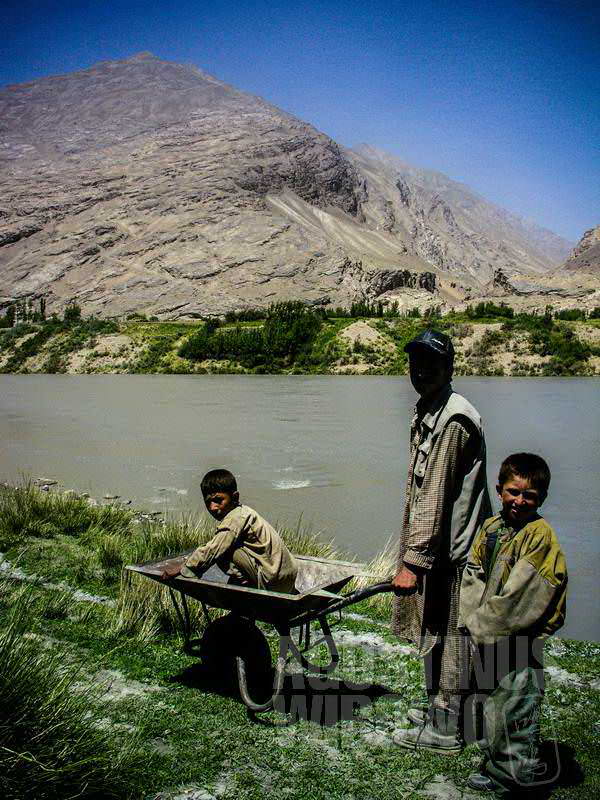

Wakhan dan Tajikistan hanya dipisahkan oleh Sungai Amu. Tajikistan terlihat di mana-mana di sepanjang Koridor Wakhan. Tajikistan terlihat seperti tembok gunung tinggi, terkadang diselingi lembah hijau, tepat di seberang sungai besar yang bergejolak marah. Bahkan mobil-mobil, kuda, keledai, dan barisan tiang listrik dari negeri tetangga itu dapat dilihat dari Afghanistan. Dekat di mata, jauh di kaki. Tajikistan mungkin sejauh langit, atau bahkan lebih jauh.

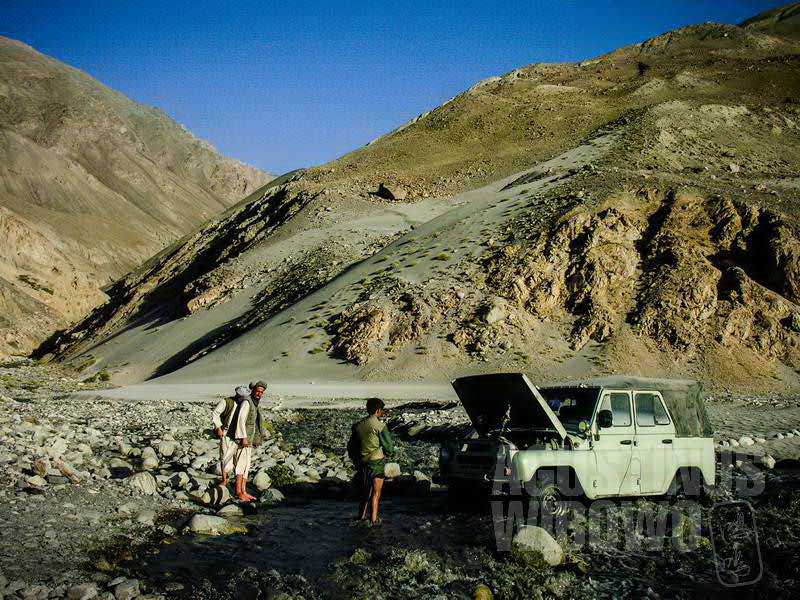

Di sisi sungai sebelah sini, hidup begitu berat dan penuh kekurangan. Meninggalkan Ishkashim, menyusuri tepian Sungai Amu di sisi Wakhan, jalanan semakin buruk. Sudah bukan lagi jalan makadam yang bisa dilalui mobil, tapi benar-benar padang liar yang penuh dengan jeram dan kubangan. Jalan ini sering kebanjiran, dan beberapa daerah sangat berlumpur, sehingga mobil yang sanggup melewati medan seperti ini adalah jip Rusia yang tangguh, 4WD, dan traktor.

Berkubang bukanlah monopoli kerbau saja. Di Wakhan, mobil pun berkubang. Jip Rusia kuno yang kutumpangi dari Ishkashim terseok di dalam pasir, tenggelam hampir separuh roda.

”Khoda-e-man! Ya Tuhanku!” teriak Hamid si sopir jip kurus yang masih belia dan berkulit putih, ketika mobil terperosok ke luberan air di tanah berpasir. Aku melompat turun. Tinggi air selutut. Arusnya tidak kuat, tetapi pasir lembek di bawah seakan berusaha menelan telapak kaki.

Para penumpang jip pun ikut kelimpungan. Ghulam Sakhi, 42 tahun, pria gagah yang sedari tadi berselempang bedil Kalashnikov AK-47 adalah komandan tentara perbatasan. Bedil Sakhi kini sudah berpindah ke tubuh Bashir, pemuda yang masih saudara dengan Hamid si sopir. Bersama Hamid, kelima penumpang berusaha keras mengeluarkan jip dari kubangannya.

Ditarik. Didorong. Disisipi batu-batu. Distarter. Diiringi teriakan pembangkit semangat. Hanya gumpalan asap yang tersembur ke langit biru kelam. Mobil tua ini masih bergeming.

Setelah tiga kali dorongan dan tarikan gagal, Komandan Sakhi menunjukkan kekuasaannya. Kedua penumpang yang sudah kakek-kakek, Abdul Waduj dan Haji Samsuddin, disuruh pergi mencari potongan kayu. Hamid menunggu di mobil, merenungi nasib. Kalashnikov kini pindah bertengger di punggungku. Komandan tak boleh capek menggendong bedil, bukan?

Setengah jam berselang, matahari semakin tinggi. Namun udara di pegunungan tinggi teramat sejuk. Dari kejauhan, tampak belasan penduduk desa berdatangan membawa potongan balok kayu dan tongkat. Sakhi berhasil menyeret dua petani yang membawa sekop untuk membantu membendung aliran sungai.

Gemercik sungai kecil datang dari arah timur dan barat, berkumpul tepat di lokasi jip kami terperosok. Sungai menjadi semakin lebar di sekitar jip, air jernih menggenang hingga sekitar lima puluh meter lebarnya, mengalir menuju muara sungai mahabesar Sang Amu Darya di perbatasan Tajikistan sana. Sakhi memberi komando untuk membendung aliran sungai, untuk mengurangi air di sekitar mobil. Dengan batang pohon dan tongkat-tongkat itu, kami bekerja bakti membuat gunungan pasir untuk membelokkan aliran air sungai. Sakhi hanya mengawasi, sebagaimana seorang komandan seharusnya. Haji Samsuddin sudah tak kuat, cuma duduk di pinggir, kemudian bersalat di atas pasir. Haji Samsuddin mengeluh tulang-tulang punggungnya sudah sakit semua karena air sungai yang dingin. Ia memilih duduk di tepi, memandangi orang-orang bekerja di rendaman air.

Ghulam Sakhi, sekali lagi, memang komandan. Tak lebih dari satu jam, dia sudah berhasil datangkan selusin penduduk desa. Barisan pria memakai jubah qamiz dengan celana longgar shalwar berjalan mengikuti Sakhi. Ada yang membawa cangkul, bahkan ada kakek berwajah keras berjenggot putih yang seorang diri memanggul batang pohon tebal sepanjang dua meter.

Matahari mulai merendahkan diri. Sinarnya melemah. Tetapi jip Rusia kuno itu masih betah bertahan dalam kubangannya. Bala bantuan yang dibawa Sakhi segera membendung anak sungai yang di sebelah timur. Semua patuh kepada perintah Sakhi. “Kamu! Ke sini! Kamu! Kerja di sini!” Sakhi memberi perintah. Dari arah barat datang pula bala bantuan sekitar selusin orang. Ada pula beberapa anak-anak umur dua belasan. Sakhi tidak perlu pegang sekop, cukup pegang komando. Selain Haji Samsuddin yang hanya duduk manis di atas rerumputan, dan aku yang sibuk memotret, semua orang tunduk pada perintahnya.

Genangan air di sekitar jip mulai surut. Namun tampaknya sudah tidak mungkin lagi untuk membendung semua anak sungai. Setelah lima anak sungai dibelokkan arahnya, arus di lintasan baru sudah terlalu kuat. Jika ditambah lagi, maka bendungan pasir yang sudah dibuat dengan susah payah akan jebol juga. Sakhi kembali berteriak. “Ayo, dorong! Dorong!” Selusin orang di belakang mobil, selusin lainnya di depan. ”Yak… do… se….! Satu… dua… tiga…!”

Yap. Mobil sudah mulai terangkat. Hamid sudah menstarter mobilnya. Asap menyembur, meraupi selusin pendorong itu. Mobil kembali lagi terjerembap ke kubangan. ”Ayo. Ayo lagi. Dorong lagi!” Sakhi berteriak-teriak. ”Yak… do… se….!”

Pukul lima sore, setelah empat jam terendam air, mobil kami pun bergerak kembali. Penduduk desa, yang sudah berjalan setidaknya sejauh dua kilometer dari kampungnya, dan telah bersusah payah membantu kami keluar dari perangkap aliran sungai, tersenyum lega. Tidak ada yang meminta imbalan. Semua melambaikan tangan penuh kegembiraan.

Empat jam waktu yang terbuang semakin mencemaskanku. Sebenarnya tujuanku adalah Sarhad-e-Boroghil, 220 kilometer jauhnya, di ujung Lembah Wakhan. Sekarang, separuh perjalanan ke Qala Panja saja pun masih belum sampai. Apalagi sebentar lagi hari gelap.

Memang benar, dalam hidup ini, semakin kita terburu-buru, semakin banyak rintangan yang datang. Ketika aku digelayuti berbagai kecemasan, mobil kami terhenti kedua kalinya. Di sebuah sungai, tidak dalam, tetapi lebih mengerikan. Bukan tanah pasir, melainkan bebatuan besar. Air nyaris selutut dalamnya. Arusnya yang dingin juga sangat kuat. Ikut terseret pula batu kecil yang menghantam kaki. Begitu turun dari mobil, aku terkejut dengan berondongan batu. Nyaris aku terbawa arus.

Gulita sudah menyelimuti bumi ketika kami tiba di Khandud. Semua orang turun dari jip.

”Kita sudah sampai di tujuan,” kata Bashir, sepupu Hamid.

Tapi ini kan bukan tujuanku? Aku bukan mau ke sini. Tempat sialan apa lagi ini?

(bersambung)

Versi lain dari serial ini diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Selimut Debu: Impian dan Harapan dari Negeri Perang Afghanistan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2010.

1. Sang komandan di perbatasan. Pegunungan di seberang sana adalah Tajikistan (AGUSTINUS WIBOWO)

2. Di seberang sungai terlihat jelas sebuah negara asing: Tajikistan (AGUSTINUS WIBOWO)

3. Jip Rusia berkubang dalam luberan air (AGUSTINUS WIBOWO)

4. Padang ini sering kebanjiran aliran sungai sporadis dari pegunungan (AGUSTINUS WIBOWO)

5. Sementara yang lain bekerja, narsis dulu dengan Kalashnikov sang komandan (AGUSTINUS WIBOWO)

6. Hamid si sopir pun hampir menyerah (AGUSTINUS WIBOWO)

7. Datanglah bala bantuan dari desa tetangga (AGUSTINUS WIBOWO)

8. Semua bekerja keras mengubah arah aliran banjir (AGUSTINUS WIBOWO)

9. Setelah itu mari kita dorong bersama (AGUSTINUS WIBOWO)

10. Kita menang… (AGUSTINUS WIBOWO)

11. Lagi-lagi, terbenam dalam sungai (AGUSTINUS WIBOWO)

Setelah titik nol,selimut debu dan garis batas rencana terbitkan buku apalagi Mas Agus?

Air itu jernih pun pikiran. Bila buthek artinya bencana.