Selimut Debu 101: Yakawlang

Sejak berangkat dari Herat, uangku cuma tiga puluh dolar. Sekarang tinggal separuh, entah apakah sanggup mencapai Kabul dengan dompet setipis ini. Belum lagi makan, tiga hari saja kalau setiap hari tinggal di kedai seperti ini uang pasti tak cukup. Dalam kondisi begini, pengeluaran harus dihitung cermat, setiap sen begitu berarti. Tapi aku percaya, Khoda negahdar, Allah Maha Pelindung.

Daripada stres, aku menggelar matras di sudut warung. Tidur.

Belum lagi aku terlelap, bocah pegawai di warung ini berteriak. ”Bangun! Bangun! Ada kendaraan mau ke Yakawlang! Cepat! Mereka berangkat sekarang juga!”

Aku terlompat. Di depan warung ada Falang Coach. Di dalamnya ada dua lelaki, beberapa perempuan dan anak-anak. Mereka semua Hazara. Perempuannya tidak memakai burqa, tetapi menutup wajah mereka dengan kerudung warna-warni.

“Cepat naik! Cepat!” kata lelaki gemuk beserban. Matanya memicing, jenggotnya kriwil-kriwil. Wajahnya tampak bersahabat. ”Sebentar lagi hujan! Kalau kita tidak bisa melewati gunung itu, kita tak bisa sampai di Yakawlang.”

Angkutan ini tidak gratis, tetapi juga tidak mahal. Rombongan keluarga ini adalah peziarah Syiah yang hendak bersembahyang di danau suci dekat Yakawlang. Aku diangkut, karena setidaknya bisa sedikit membantu mereka meringankan ongkos sewa mobil. Dari Panjao menuju Yakawlang, jalanan sempit dengan batu-batu besar. Itu pun harus mendaki. Tak heran sopir truk enggan lewat sini, bisa-bisa tersangkut di tengah gunung selama berhari-hari.

Selanjutnya, jalanan menurun, melintasi ladang gandum petani Hazara. Di sini, suasana panen pun terlihat ceria. Seperti para petani yang tampak tertawa ketika menerbangkan bulir-bulir gandum ke udara, aku pun mulai bernapas lega. Aku telah melewati bagian tersulit dari perjalanan Lintas Tengah Afghanistan ini.

Lima abad silam, Raja Babur pun merasakan keriangan yang sama. Setelah melintasi puncak-puncak gunung lancip ini, ia dan pasukannya yang sudah compang-camping dihajar badai salju, sampai di Yakawlang. Penduduk menyambutnya dengan rumah mereka yang hangat, domba gemuk, rumput dan jagung untuk kuda, air yang melimpah, kayu dan kotoran hewan kering untuk membuat api. Babur menulis, ”Ini adalah kenyamanan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang merasakan perjuangan kami, kelegaan yang hanya dimengerti oleh mereka yang melewati kesulitan kami.” Yakawlang, bagi Babur, adalah surga tempat ia mengakhiri salah satu perjalanan terberat dalam hidupnya.

Yakawlang menyambutku. Kios-kios berjajar di pinggir jalan, dengan mobil lalu lalang di atas jalan lumpur berbatu. Aku menyandarkan diri di sudut sebuah kedai teh yang hangat. Seperti Babur, lega dan bangga mengisi hati. Klimaks terberat perjalanan telah berlalu. Sebentar lagi aku akan melangkah bak perahu yang diembus angin semilir, hingga ke titik akhir perjalanan.

Yakawlang berpesta. Lapangan desa dipenuhi ratusan lelaki, perempuan, bocah-bocah, jagung, labu, sapi, dan kambing.Ternyata hewan pun bisa bersolek. Betapa cantiknya domba ini. Tubuhnya gemuk, butuh setidaknya dua orang dewasa untuk merangkulnya. Lemak di bagian belakangnya tebal menggantung, jalannya megal-megol keberatan. Badannya dicat warna-warni merah dan jingga, lehernya dikalungi bunga-bunga seperti turis yang disambut di Hawaii. Sapi-sapi gemuk dicat tanduknya, dan dipasangi mahkota kembang, mirip peserta kontes putri ayu. Badan kuda dibungkus dengan pelana sulaman tangan, dan keledai pun semakin tampak bodoh dengan gemerlap dekorasi bergemerencing.

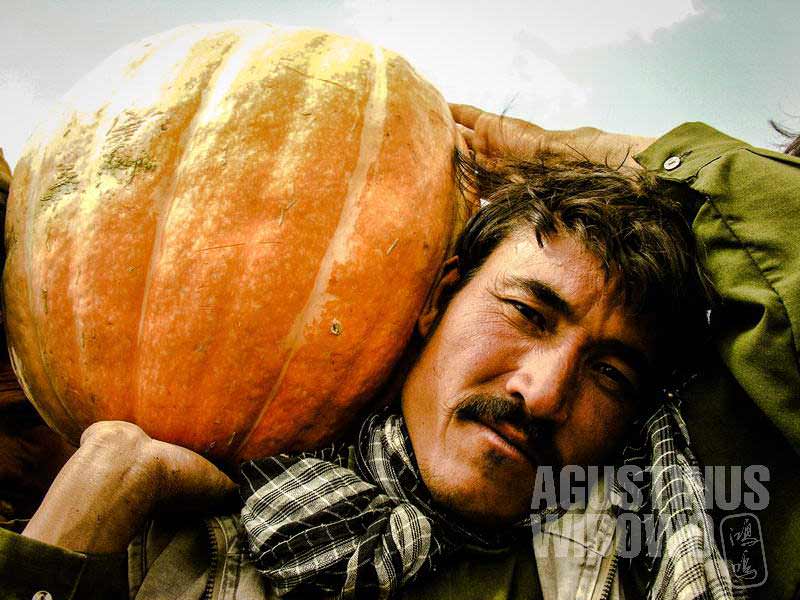

Hasil ladang yang dibawa pun tak kalah menakjubkan. Ahmadullah menunjukkan kentangnya yang seberat dua kilogram. Shibghatullah dengan labu raksasa berdiameter setengah meter, atau Hamidullah dengan batang jagung dan bunga matahari yang jauh lebih tinggi daripada lelaki dewasa. Kaum perempuan tak mau kalah, masing-masing membawa hasil kerajinan terbaik mereka, mulai dari gorden bersulam hingga permadani dengan motif tribal.

Jeshn, festival, penduduk desa ini berpesta merayakan panen raya. Tak perlu heran, ladang gandum yang menghampar di seluruh Yakawlang teramat hijau. Tanamannya tumbuh tinggi dan rapat, bulir-bulirnya besar. Musim panen tiba, dan kini saatnya untuk bersyukur untuk rahmat yang tak terhingga.

Acara ini diselenggarakan oleh organisasi kemanusiaan dari Prancis, Solidarités. Di Yakawlang, kegiatan organisasi ini dipimpin oleh Bennoit, pria tiga puluh tahunan yang kini sedang bersusah payah menyampaikan pidato dalam bahasa Dari. Logat Bennoit yang asing menjadi hiburan tersendiri bagi penduduk desa.

Pesta panen juga ini diliput stasiun televisi nasional, reporter dan kameramannya datang langsung dari Kabul. Reporter mewawancarai petani tua yang giginya sudah ompong tetapi bicaranya menggebu. ”Dusun kami jauh sekali dari bazaar. Di musim dingin, saljunya bisa setinggi dada. Tak ada jalan menuju pasar. Kami terkunci. Kami minta sekarang juga pemerintah membangun jalan ke desa kami!”

Sebenarnya harapan mereka sederhana, hanya ingin hidup selayaknya manusia. Perut kenyang, badan sehat, hidup tenang tanpa perang dan bom.

Seorang pegawai FAO menyatakan ketidaksenangan dengan pesta ini. “Hari ini mereka hanya bicara soal Solidarités, Solidarités, dan hanya Solidarités melulu. Mereka sama sekali tidak bicara soal FAO. Kita juga bekerja di sini, tapi mereka sama sekali tidak menyinggung program kami. Aku tidak tahu apa gunanya acara ini. Panen tahun ini tidak bagus, hujan tidak turun. Acara ini memang cuma publikasi Solidarités.”

Memang Solidarités, bukan FAO, yang menyelenggarakan acara. Mereka jugalah yang mengundang televisi untuk liputan. Jadi tak perlu heran kalau acara ini adalah tentang Solidarités. Walaupun bersumber di luar negeri dan aliran dana dari donor cukup lancar, bukan berarti pekerjaan mereka di sini gampang. Bennoit menceritakan betapa susahnya berhubungan dengan aparat pemerintah, terutama polisi, yang sering mengganggu kegiatan mereka.

”Mereka tidak memahami pekerjaan kami di sini. Kadang kami dicurigai sebagai penyelundup barang antik, selalu mendapat hambatan waktu menjalankan proyek. Kadang mereka justru berharap terlalu banyak, menyuruh kami melakukan segala sesuatu buat mereka.”

Bantuan asing juga bukan dewa yang langsung mengubah kehidupan, bukan?

(bersambung)

Versi lain dari serial ini diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Selimut Debu: Impian dan Harapan dari Negeri Perang Afghanistan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2010.

1. Perlintasan jalan menuju Yakawlang, Nancy Dupree menyebutnya sebagai puncak terindah di Afghanistan (AGUSTINUS WIBOWO)

2. Beginilah cara berfoto, Nak… (AGUSTINUS WIBOWO)

3. Ratusan petani memenuhi lapangan untuk berpesta raya (AGUSTINUS WIBOWO)

4. Betapa cantiknya sapiku (AGUSTINUS WIBOWO)

5. Kuda pun ikut berdandan (AGUSTINUS WIBOWO)

6. Labu raksasa (AGUSTINUS WIBOWO)

7. Bersyukur untuk panen raya (AGUSTINUS WIBOWO)

8. Kambing-kambing pun bersolek (AGUSTINUS WIBOWO)

labu sm pisang Lumajang juga besar-besar