Selimut Debu 106: Hari Kelam

Ini sungguh hari nahas. Aku dicurigai sebagai teroris dan aku lupa bawa dokumen apa pun untuk membuktikan siapa diriku.

Biasanya aku bawa paspor, tapi hari ini aku sengaja meninggalkan di rumah karena takut hilang. Bahkan fotokopinya pun tertinggal. Sekarang aku adalah manusia tanpa identitas.

Tapi itu bukan alasan untuk menampar dan memukuliku, bukan?

Aku jadi pusat perhatian massa. Belasan orang yang mengerumuni dipenuhi rasa penasaran. Aku seperti maling yang tertangkap.

Aku digelandang menuju ruang satpam di depan kementerian. Polisi yang menamparku tadi sudah pergi. Tentara ini masih bersama aku yang menjalani interogasi.

“Aku mau menelepon kedutaan.” Aku mengeluarkan telepon genggam. Langsung dirampas oleh polisi.

“Ini, ini kartu nama staf kedutaan. Tolong telepon mereka!”

Kartu nama itu pun disita. Tanpa reaksi.

“Apa sih maumu sekarang?” aku sudah tak kuasa menahan emosi.

Sialnya, dalam keadaan panik ini, yang meluncur dari mulut bukan bahasa Inggris melainkan bahasa Urdu, bahasa nasional Pakistan. Mereka sudah curiga akan adanya pelaku pengeboman yang mengincar Kabul, dan ini semakin menambah kecurigaan mereka bahwa aku teroris dari Pakistan.

Mereka tak percaya aku orang Indonesia dan punya hubungan dengan kantor berita.

“Hah… ketahuan kamu. Kamu dari Pakistan, kan? Kalau kamu orang asing, tunjukkan paspormu!” bentak tentara itu. Ia kemudian tertawa mengejek, penuh kemenangan.

“Teleponlah kedutaan. Mereka bisa membuktikan identitasku! Teleponlah Pajhwok. Kantor mereka tepat di seberang jalan ini. Semua wartawan bisa menunjukkan siapa aku!”

Rengekanku sama sekali tak digubris. Aku disuruh duduk, diam, menunggu nasib.

Sebuah mobil polisi membawaku ke kantor pusat urusan kriminalitas. Sekarang aku benar-benar diperlakukan seperti pelaku kriminal, semacam tersangka gembong teroris yang tertangkap basah. Aku didorong kasar ke jok belakang, diapit tentara berbadan kekar dan polisi kementerian. Mereka takut aku melarikan diri dengan melompat dari pintu mobil.

Hanya kurang borgolnya saja, lengkap sudah statusku sebagai penjahat. Padahal setengah jam sebelumnya aku cuma seorang turis biassa yang hendak membeli kartu pos di seberang jalan.

Kantor polisi tak jauh letaknya. Di gerbang depan dijaga dua polisi. Mereka terkejut melihat orang asing ditangkap seperti ini. Tetapi setelah diberi tahu mengenai statusku, dengan kasar mereka meraba sekujur tubuh untuk memastikan aku aman dibawa masuk ke ruangan komandan.

Komandan duduk dengan tenang. Kumisnya tebal, tak berjenggot. Ia bertanya dengan sopan, siapa aku, hendak ke mana aku pergi.

“Kamu kenal Safia Milat?” tanya asisten komandan.

Safia adalah wartawati bagian berita kriminalitas. Kebetulan aku pernah meliput kasus senjata ilegal bersamanya. Safia tentu punya koneksi dengan polisi. Mereka menelepon Safia, menanyakan apakah ia mengenal aku.

Di seberang telepon, Safia menjawab bahwa aku adalah ”anak baik-baik”.

Komandan tertawa.

Mereka menyuruhku pergi.

Kalut, sifat aroganku memuncak. Aku menuntut mereka meminta maaf untuk perlakuan yang tidak mengenakkan ini. Para polisi tidak peduli. ”Boro! Boro! PERGI!” Mereka membentak. Aku didorong keluar, diseret lagi ke dalam mobil, diantar ke jalan kementerian dalam negeri tempat insiden penempelengan itu terjadi. Tentara berbodi Rambo yang mengantarku beranjak pergi meninggalkan aku seorang diri di sini.

“Tidak! Bukankah kamu tadi berjanji mengantarku ke kedutaan dan menyatakan permintaan maaf?” Aku meraih tangannya. Ia mengeluarkan borgolnya, dan hendak memasangkan borgol itu di tanganku.

Tahu-tahu aku ditempeleng dari belakang. Ini polisi yang lain lagi. Aku berteriak marah. Aku ditempeleng lagi, kali ini di leher kanan. Kepalaku pening oleh pukulan keras bertubi-tubi.

Sambil memukul, polisi itu meneriakiku, ”Be-akhlak! Amoral! Biadab! Bajingan!” Aku mencoba menghubungi diplomat KBRI. Teleponku tak diangkat. Sekali lagi. Tak diangkat lagi.

Polisi itu datang lagi, menamparku berkali-kali, dan mengancam dengan memamerkan popor bedilnya. Ini di tengah jalan raya. Polisi-polisi lainnya hanya memandang, seperti menonton pertunjukan sirkus.

Baru lima belas menit kemudian staf dan diplomat kedutaan berlarian menolongku. Aku sudah babak belur dipukuli polisi lainnya dan menjadi tontonan massa. Polisi yang di jalan menenangkanku. “Sudahlah! Lupakan saja. Ini sama sekali tidak ada yang istimewa. Mereka cuma orang-orang gila!”

Tidak adakah yang istimewa dengan pemukulan dan kekerasan oleh polisi terhadap warga sipil?

Mungkin ia benar, ini Afghanistan, Bung!

(TAMAT)

Versi lain dari serial ini diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Selimut Debu: Impian dan Harapan dari Negeri Perang Afghanistan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2010.

1. Polisi yang menamparku, aku berhasil memotretnya diam-diam (AGUSTINUS WIBOWO)

2. Mereka pun sesungguhnya adalah korban (AGUSTINUS WIBOWO)

3. Mereka menyebut ini sebagai rumah, tanah air, kampung halaman (AGUSTINUS WIBOWO)

4. Perdamaian yang tak kunjung tiba (AGUSTINUS WIBOWO)

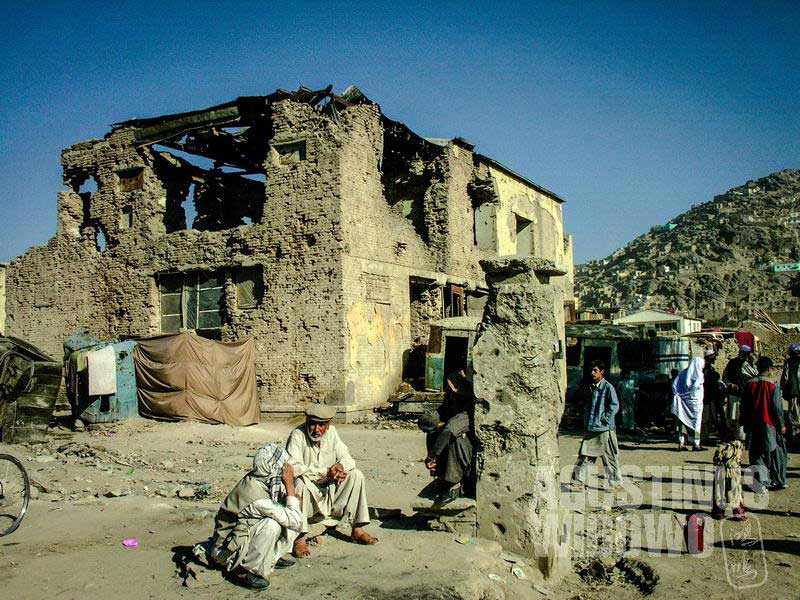

5. Luka-luka perang masih terlihat di sana-sini (AGUSTINUS WIBOWO)

6. Ini Afghanistan, Bung! (AGUSTINUS WIBOWO)

dan hingga detik ini pun kekerasan adalah pemandangan fghanistan sehari hari

ngeri membunuh monster dengan menciptakan monster lainnya.

ngeri membunuh monster dengan menciptakan monster lainnya.

(dokumen) identitas bagian dari siapa kita.

(dokumen) identitas bagian dari siapa kita.

Ya Allah… menakutkan

Jd inget OrBa…

Ngeri ya…kasar…

Waw serem ya

Sy paling benci kekerasan..! Cuma baca aja sy sampai deg2an. Mudah2an nggak terbawa mimpi.. 🙁

bacanya aj udah deg2kan ,,menakutkan 🙁

Nyeremin juga

Syerem ya, gak pake ba-bi-bu langsung hajar. Padahal Negera Muslim, itu baru sebagai warga sipil perlakuan kek gitu. Waduh, gak kebayang kan. Ngeri kali Kalo mau jalan kesana. Syerem duluan gitu

Mungkin kalo kita yg jadi aparat sana..juga begitu..perlu dipahami tingginya stress didaerah konflik..semua layak dicurigai..