Selimut Debu 66: Nostalgia Komunis

Bagi sebagian orang, mimpi adalah masa lalu yang gemilang, sempurna, tanpa cacat. Itulah masa lalu yang sama sekali tak terbandingkan dengan realita hidup sekarang yang begitu terbelakang.

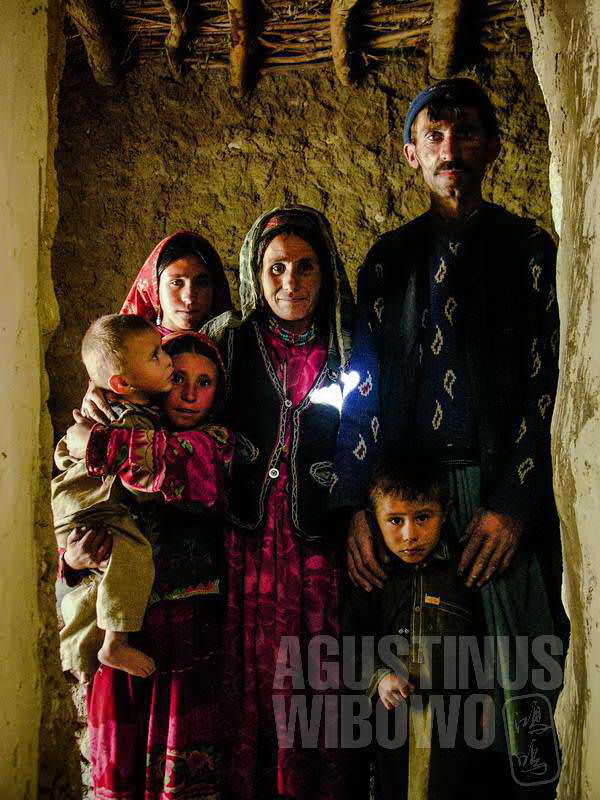

Bakhtali, pria 35 tahun ini, masih hidup dalam masa lalunya. Gurat-gurat wajahnya menggambarkannya jauh lebih tua, tidak heran jika kuduga dia lebih dari 50 tahun. Kumisnya tebal tersekat antar hidung dengan bibir atas. Wajahnya keras. Tangannya pun keras. Sungguh berbeda dengan figur guru, atau mualem, sebagaimana ia biasa dipanggil penduduk Desa Kret.

Dengan bangga dia menunjukkan serpihan-serpihan sejarahnya. ”Ini kartu anggota partai komunis.” Foto Bakhtali muda dalam lipatan kartu merah tampak sangat tampan dan gagah. Pandangan matanya tajam, wajahnya halus dan bersih. Bibirnya terkatup rapat. Inilah figur masa lalu seorang komunis yang sangat dibanggakannya.

“Nah, kalau ini, tanda penghargaan kader komunis,” seringai Bakhtali, “langsung dari Presiden Najibullah!”

Aku mengamati Bakhtali yang duduk di hadapanku. Mulutnya tak pernah terkatup rapat. Pandangan matanya kosong, kumisnya tebal, wajahnya gelap dan kasar, tak terawat. Benarkah ini Bakhtali yang sama dengan yang dibanggakan dalam kartu-kartu berlambang bintang dan palu arit?

Ia masih hidup dalam masa lalu. ”Aku memang komunis,” katanya sambil menepuk dada, ”dan komunis itu baik.”

Istri Bakhtali masuk membawa senampan cangkir dan poci teh, serta beberapa bilah roti nan. Ia berjongkok di pojok ruangan, mendengarkan suaminya yang terus berkisah dalam bahasa Dari yang tidak ia pahami.

Sudah lama aku tidak melihat wanita Afghan sedekat ini. Dalam rumah lempung Bakhtali, si istri berkerudung merah menyala. Rompinya hitam, disemati berbagai macam aksesori. Baju roknya merah, dihiasi motif kembang warna-warni. Kancing pakaiannya terbuka serendah dada. Benar-benar ”pemberontakan” kalau dibandingkan perempuan Afghanistan yang umumnya tampil tertutup atau tak terlihat sama sekali.

Bakhtali melihat mataku yang terus mengamati istrinya. Sudah terlewat kurang ajarkah diriku? Bukannya marah, Bakhtali malah bangga berkata, ”Di sini perempuan bebas. Kami orang Ismaili, bukan motaaseb. Tidak ada aturan perempuan melarang berkumpul dengan laki-laki!”

Tetapi di Afghanistan, kaum mayoritas tidak suka melihat kebebasan macam ini. Perempuan Ismaili jarang bepergian ke luar kampungnya. Kalau pun terpaksa, mereka harus membungkus wajah mereka rapat-rapat dengan burqa. Karena bukan bagian dari kultur mereka, umumnya tak ada burqa di rumah, dan terpaksa harus saling pinjam dari sesama perempuan desa. Kaum Ismaili pun sering dipandang miring oleh umat Muslim lainnya, karena mereka tetap makan dan minum di siang hari selama bulan Ramadan.

Begitu keluar dari komunitas Ismaili, memasuki kampung daerah Sunni di Badakhshan, orang-orang Wakhi ini harus memakai ”topeng”. Yang perempuan memakai burqa, dan semua berlaku seolah-olah ”berpantang makan dan minum” sepanjang hari seperti umat lain selama Ramadan. Bukan panggilan hati atau kepercayaan yang mereka anut, semata-mata karena terpaksa dan takut. Tak jarang mereka kerap harus menyembunyikan keyakinan sendiri dan berpura-pura menjadi bagian dari kaum mainstream.

Bakhtali kembali lagi ke masa lalunya, bergabung dengan impian tentang negeri seberang. ”Tajikistan di seberang sana, itu negara bagus. Ada kebebasan, modernisasi yang dibawa Soviet—kaum komunis!” Bakhtali menyebut tokoh-tokoh komunis pujaannya, mulai dari Engels, Lenin, Karl Marx, hingga Stalin.

Bagaimana dengan Gorbachev, yang membawa kemerdekaan terhadap republik-republik Asia Tengah di seberang sungai sana?

”Apanya yang bagus?” kata Bakhtali, ”Gorbachev selalu ngomong tentang demokrasi, demokrasi, demokrasi, terus apa jadinya? Bah! Soviet hancur!” Setelah Gorbachev menjalakan politik glassnot—politik keterbukaan yang membawa angin demokrasi di Uni Soviet, di mana orang bebas untuk mengkritik pemerintah—orang menyadari bahwa komunisme bukanlah hidup sempurna negeri utopis, borok keluar di mana-mana, negara-negara bagian semakin berhasrat memerdekakan diri, demonstrasi meledak di seluruh penjuru negeri, kemudian berujung pada bubarnya rezim komunis raksasa itu.

Aku mulai bertanya, kemerdekaan macam apa yang diimpikan Bakhtali. Tentunya ia benci keterbelakangan yang dibawa rezim fundamentalis Afghanistan, tetapi juga bukan berarti ia dambakan kebebasan berpendapat dan demokrasi yang ditawarkan oleh Gorbachev. Bakhtali sendiri terang-terangan tidak suka dengan Cina. Baginya Cina bukan lagi negara komunis, tetapi sudah kapitalis, sama seperti Amerika dan yang lainnya. Vietnam masih lebih mendingan. Bakhtali suka kebebasan, dan komunis menawarkannya. Bakhtali benci ketidakadilan, sedangkan kapitalis hanya membawa yang kaya makin kaya, yang miskin makin menderita. Sistem komunis yang ditawarkan tokoh-tokoh idolanya dari Soviet adalah sistem yang sempurna tiada bandingan. Bakhtali hidup dalam nostalgianya, dalam kenangannya sebagai kader komunis teladan. Kartu-kartu merah berlambang palu arit menyekap semua pikiran itu dalam keabadiannya.

Ia semakin terpuruk dalam obsesi komunismenya. Kenyataan hidup yang dijalaninya tak seindah mimpi akan utopia itu. Yang mengisi jiwanya hanyalah rasa kecewa. Sebagai seorang mualem, guru yang mengajar di sekolah-sekolah tenda di desa sebelah, gaji Bakhtali sangat kecil. Hanya 50 dolar, dan itu pun sudah empat bulan tidak dibayar.

Berkali-kali ia memuja Najibullah—sang mantan presiden Afghanistan yang beraliran kiri, namun lebih sering ia menghujat Taliban yang membantai Najibullah dan membawa keterbelakangan. Baginya, Afghanistan sama sekali bukan tempat impian. Yang dia lihat hanya ketidakadilan. Kemiskinan. Kemelaratan. Ketimpangan. Perempuan yang hilang dari kehidupan. Anak-anak bodoh karena tak sekolah. Juga orang-orang asing yang berpesta di atas penderitaan Afghanistan.

”Pemerintah Afghanistan ini sangat buruk kerjanya. Negara macam apa ini?” Bakhtali mengeluh.

Sulit bagi Bakhtali untuk menghidupi keluarganya, walaupun ukurannya terbilang kecil menurut standar Afghanistan. Istrinya tidak tahu berapa usianya sendiri, namun tergambar jelas keriput menghiasi wajahnya. Anak Bakhtali ada empat orang. Yang paling besar perempuan, Sultan Atab dan Safida. Kata istri Bakhtali Sultan Atab sudah berumur 16 tahun, tetapi Bakhtali bilang baru 15. Sultan pun tak tahu berapa umurnya sendiri, tetapi calon suaminya dari desa tetangga sudah ditetapkan. Tahun depan mereka akan menikah. Safida kira-kira baru sepuluh tahun. Anak laki-laki Bakhtali masih kecil. Dela umurnya empat tahun, sedangkan Shir Hussain baru dua tahun. Ke mana-mana Sultan Atab dan Safida menggendong Shir Hussain di punggung.

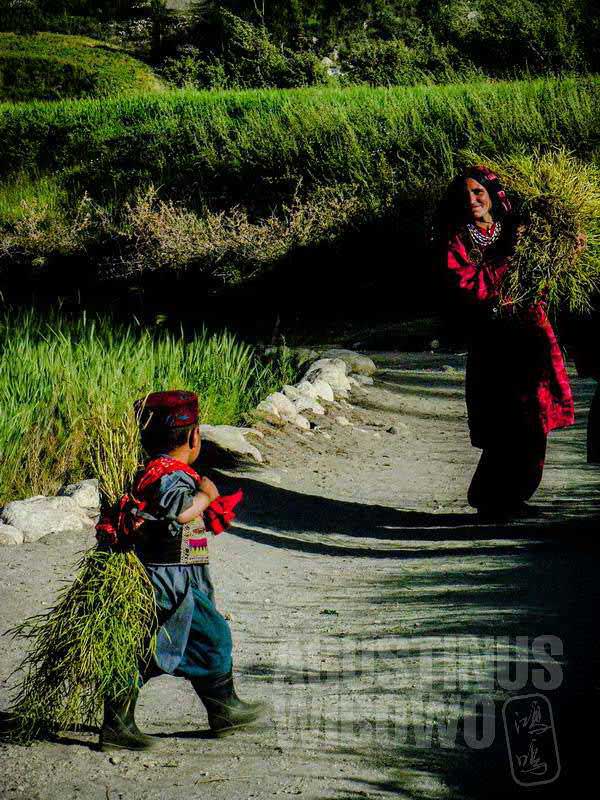

Di sini anak-anak perempuan tak butuh boneka. Mereka punya boneka sungguhan yang bisa tertawa dan menangis.

(bersambung)

Versi lain dari serial ini diterbitkan sebagai buku perjalanan berjudul “Selimut Debu: Impian dan Harapan dari Negeri Perang Afghanistan” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2010.

1. Para perempuan di Wakhan jauh lebih terlihat daripada saudari-saudari mereka di bagian lain Afghanistan (AGUSTINUS WIBOWO)

2. Keluarga Bakhtali (AGUSTINUS WIBOWO)

3. Bocah-bocah di sini punya boneka hidup yang mereka gendong ke mana-mana (AGUSTINUS WIBOWO)

4. Sejak kecil sudah bekerja di ladang (AGUSTINUS WIBOWO)

5. Si gembala cilik (AGUSTINUS WIBOWO)

6. Mencari rumput untuk ternak (AGUSTINUS WIBOWO)

7. Gunung yang terlihat di belakang rumah Bakhtali (AGUSTINUS WIBOWO)

The best story Of Afghanistan is SELIMUT DEBU. Very very AMAZING…. Filled with adventure and knowledge. Subhanallah….. 🙂

Sekecil itu sdh bekerja keras membantu org tuanya. Trenyuh melihat fotonya.

Perjalanan cak agus, amazing

Umat islam ismaili tidak ada kewajiban puasa ramadhan kah ?