Lockdown ala Wuhan (4): Haruskah Kita Mengikutinya?

Kota Wuhan, episentrum pertama Covid-19, mulai memberlakukan lockdown pada 23 Januari 2020, ketika jumlah kasus positif di kota itu mencapai 495 orang. Tiga minggu pasca diberlakukannya lockdown yang disebut-sebut sebagai yang paling ketat di seluruh dunia itu, wabah Covid-19 di Wuhan mencapai puncak, dan setelah itu, jumlah kasus baru harian berangsur menurun hingga akhirnya menjadi nihil. Setelah dikurung selama 11 minggu, warga Wuhan pun akhirnya dibebaskan dari lockdown. Wuhan kini telah menjadi tempat yang aman ketika dunia justru sedang diterjang badai pandemi.

Jadi, haruskah kita meniru lockdown ala Wuhan untuk memenangi perang atas pandemi ini?

Lockdown total ala Cina adalah hal yang sangat sulit dibayangkan di negara lain, dan sempat dipandang skeptis oleh banyak pengamat dunia. Alih-alih melakukan lockdown seperti Cina, sejumlah negara Eropa dan Amerika pada mulanya berpandangan bahwa Covid-19 akan berlalu dengan sendirinya ketika masyarakat telah mencapai herd immunity (kekebalan kawanan) secara alami. Biarkan saja penyakit itu menyebar bebas di tengah masyarakat, nanti lama-lama mereka akan kebal sendiri. Ini pada hakikatnya adalah sebuah seleksi alam yang kejam.

Masalahnya, dibutuhkan setidaknya setengah dari populasi telah terpapar virus untuk menghasilkan kekebalan kawanan secara alami. Kita tidak tahu berapa lama itu bisa terwujud, namun yang pasti, akan terjadi bencana kemanusiaan yang mengerikan. Rumah sakit menjadi kewalahan menangani pasien yang terus membanjir, dan angka kematian pun terus meningkat secara eksponensial karena banyak pasien meregang nyawa tanpa perawatan. Kegentingan di Italia—salah satu negara yang mengalami wabah Covid-19 terburuk di Eropa—sudah seperti di medan perang. Tenaga medis terpaksa harus memilih siapa saja yang bisa diselamatkan, dan para pasien yang sudah terlalu tua dan lemah pun terpaksa dikorbankan. Ketika jumlah korban sudah kelewat fantastis, negara-negara itu pada akhirnya juga harus menerapkan sistem lockdown serupa Wuhan (walaupun tidak seketat Wuhan).

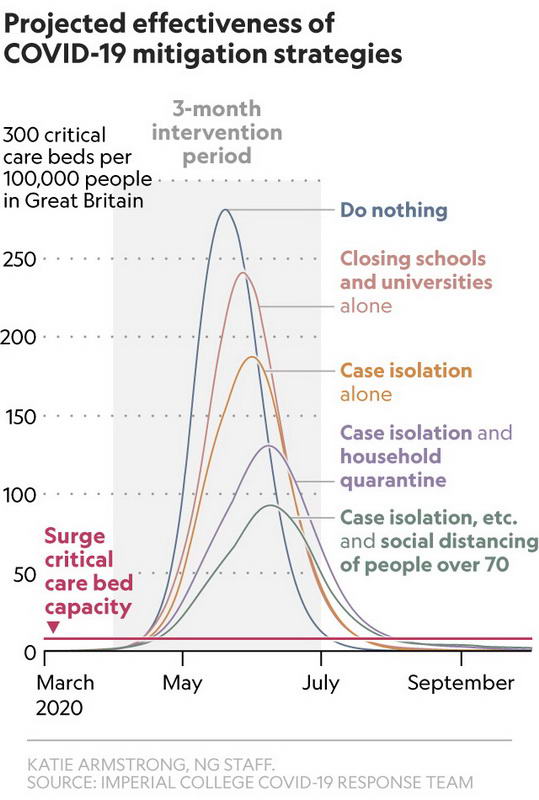

Upaya intervensi pemerintah mutlak diperlukan untuk bisa menangani wabah Covid-19. Ini karena Covid-19 memiliki daya penularan yang sangat tinggi. Menurut riset terbaru, indeks penularan secara alami (R0) dari Covid-19 telah diperbarui lebih tinggi menjadi 5,7. Ini artinya seorang carrier virus Covid-19 dalam keadaan bebas bisa menularkan penyakitnya kepada 5 hingga 6 orang lainnya. Sebagai perbandingan, indeks R0 dari SARS tahun 2003 hanya sebesar 3, dan R0 flu babi H1N1 yang merebak pada 2009 hanya antara 1,2 dan 1,6. Langkah-langkah intervensi dari pemerintah membatasi pergerakan warganya (termasuk dengan lockdown) pada dasarnya adalah untuk “membeli waktu” di tengah wabah yang merebak luar biasa cepat ini. Dengan adanya kebijakan intervensi yang efektif, maka tingkat penularan bisa diturunkan, sehingga jumlah kasus baru bisa dikurangi ke level yang masih bisa ditangani oleh kapasitas rumah sakit, dan angka kematian pun bisa ditekan.

Lockdown, atau dalam istilah medis disebut sebagai “karantina wilayah”, sebenarnya adalah sejenis karantina di mana orang-orang dilarang keluar masuk wilayah itu tanpa izin dari aparat. Pada praktiknya, karantina wilayah ini bisa sangat bervariasi berdasarkan skalanya dan dari level keketatannya. Untuk lockdown skala nasional, mayoritas negara di dunia sebenarnya sudah menerapkannya, dengan menutup perbatasan bagi orang asing, membatalkan visa, serta mewajibkan karantina bagi semua orang yang datang dari luar negeri. Sedangkan untuk skala wilayah yang lebih kecil, definisi dan aturan lockdown ini bisa berbeda-beda di berbagai negara.

Dalam lockdown total di Wuhan, mayoritas penduduk tidak diizinkan meninggalkan rumah sama sekali, serta ada petugas pemeriksa yang mengunjungi rumah-rumah dan mengangkut siapa pun yang ditemukan sakit untuk menjalani karantina. Italia dan Prancis juga menerapkan “lockdown ala Cina” dengan mengerahkan ribuan aparat untuk berpatroli di jalan-jalan. Orang yang keluar rumah tanpa alasan yang valid akan diinterogasi, didenda, bahkan bisa dipenjara. Namun dalam lockdown ala Inggris, kendaraan umum masih beroperasi, dan warga masih bebas keluar untuk berolahraga di taman yang masih dibuka.

Alih-alih menjalankan lockdown total, sejumlah negara mengambil kebijakan lockdown parsial. Malaysia misalnya, mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan (Movement Control Oder) yang melarang perkumpulan massa dan perjalanan internasional, menutup sekolah, juga menghentikan operasional kantor pemerintah dan bisnis swasta kecuali yang menyediakan layanan esensial. Namun warga Malaysia masih diizinkan bepergian dengan mobil pribadi untuk berbelanja, dengan pembatasan hanya boleh ada satu orang dalam satu mobil. Sedangkan di Indonesia, aturan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang diberlakukan di sejumlah wilayah, yang kemudian ditambah dengan larangan mudik, pada dasarnya juga sudah merupakan lockdown parsial.

Sementara itu, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura terbilang berhasil mengendalikan Covid-19 tanpa harus mengambil langkah lockdown, dan masih membiarkan kehidupan warga relatif berjalan normal. Namun itu adalah karena mereka sudah mengambil langkah-langkah antisipasi yang komprehensif sejak sangat dini. Sedari awal mereka sudah memberlakukan pembatasan terhadap pengunjung dari Cina Daratan, melakukan tes secara luas dan pelacakan kontak yang sistematis, serta menerapkan aturan karantina dan jaga jarak secara ketat.

Lockdown sejatinya adalah sebuah pil pahit mujarab yang terpaksa harus ditelan karena wabah sudah merajalela di luar kendali. Namun terlepas dari efektivitasnya untuk memutus rantai penularan virus, lockdown ala Wuhan itu sebenarnya sangat sulit dijiplak negara lain. Cina memiliki sistem politik dan penegakan hukum yang khas, yang bisa menciptakan kepatuhan yang luar biasa di kalangan rakyatnya (silakan baca Lockdown ala Wuhan (1): Mengapa Cina Bisa?). Namun bagaimana pun juga, lockdown total ala Cina itu tetap merupakan sebuah pertaruhan besar, karena menyebabkan terhentinya perputaran roda ekonomi secara total. Kebijakan lockdown harus senantiasa memperhitungkan skala: semakin besar cakupan wilayahnya dan semakin banyak jumlah populasi yang terpengaruh, maka tingkat kesulitannya juga semakin tinggi. Di Cina semasa wabah Covid-19 ini, lockdown total hanya diberlakukan dalam skala provinsi, yaitu Provinsi Hubei, sedangkan sejumlah daerah lain di luar Hubei menerapkan lockdown parsial dalam derajat yang berbeda-beda.

Dalam hal ini, kesigapan pemerintah dalam mengambil kebijakan sangatlah krusial. Apabila suatu negara sudah terlalu longgar di awal dan terlambat untuk menegakkan langkah-langkah pembatasan efektif sehingga penyebaran wabah di seluruh penjuru negeri tidak terkendali lagi, maka pada akhirnya negara itu akan terpaksa mengambil kebijakan lockdown total secara nasional. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya. Lockdown nasional membutuhkan mobilisasi aparat penegak hukum dalam jumlah yang luar biasa besar untuk berpatroli pada wilayah yang luas, dan ancaman keamanan pun akan menjadi sangat serius. Bagaimana pun juga, reaksi yang berlebihan di awal jauh lebih baik daripada tidak bereaksi sama sekali.

Di sisi lain, kebijakan lockdown juga harus mempertimbangkan kondisi perekonomian rakyat. Orang Cina punya budaya menabung yang sangat kuat, sehingga ketika diberlakukan lockdown, sebagian besar mereka terutama yang tinggal di kota-kota besar masih sanggup untuk menghidupi diri selama beberapa bulan walaupun tanpa penghasilan. Karena itu, jumlah warga kurang mampu yang harus ditanggung biaya hidupnya oleh pemerintah Cina relatif juga tidak terlalu besar.

Namun lockdown total akan sulit dilaksanakan di negara atau wilayah yang jumlah warga miskinnya terlalu besar. Pemerintah akan sangat kesulitan menanggung biaya hidup orang-orang itu, apalagi jika mereka tidak memiliki aparat polisi dan militer yang sangat kuat untuk menekan protes warga. Lockdown total, apalagi jika sampai berkepanjangan berbulan-bulan, sangat berisiko menimbulkan kerusuhan bahkan pemberontakan. Karena itulah, banyak negara seperti Indonesia agak enggan menerapkan lockdown total ala Wuhan, dan alih-alih mengambil langkah-langkah pembatasan yang masih mengizinkan warga untuk keluar rumah mencari nafkah.

Untuk sementara ini, sebelum ditemukannya vaksin Covid-19, lockdown dan berbagai aturan pembatasan adalah satu-satunya solusi umat manusia untuk mengendalikan penyebaran pandemi. Menurut perkiraan yang paling optimis, vaksin baru akan hadir setahun atau dua tahun lagi, dan setelah itu pun, masih dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa memvaksinasi miliaran penduduk dunia. Masalahnya, tidak ada satu negara pun yang sanggup menerapkan lockdown ataupun berbagai pembatasan sosial selama berbulan-bulan, apalagi sampai bertahun-tahun.

Menurut Dr. Gabriel Leung, epidemiologis penyakit menular dari Hong Kong University, tantangan yang dihadapi pemerintah berbagai negara saat ini sangatlah rumit, karena mereka harus mencari titik temu antara tiga target sekaligus: melawan penyakit, melindungi ekonomi, dan mempertahankan ketertiban sosial.

Prioritas utama berbagai negara saat ini tentunya adalah mengendalikan penyebaran virus corona. Untuk benar-benar mewujudkan hal itu, indeks penularan aktual (Rt) harus ditekan ke bawah 1 (yang artinya, 1 carrier virus bisa menularkan ke 1 orang lain atau kurang), sehingga jumlah kasus aktif yang harus ditangani rumah sakit akan terus menurun. Untuk mencapai itu, dibutuhkan lockdown atau pembatasan sosial dengan level keketatan tertentu, serta harus dilaksanakan secara intensif dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Masalahnya, apabila lockdown dan pembatasan sosial dipaksakan untuk berlangsung berlarut-larut, apakah ekonomi negara itu sanggup untuk menanggungnya? Berapa banyak perusahaan yang bangkrut? Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan? Berapa banyak yang terseret ke jurang kemiskinan? Berapa banyak rakyat yang marah terhadap pemerintah?

Di sisi lain, penduduk yang dikekang terlalu lama juga akan mengalami masalah mental dan psikologis, dan pada titik tertentu, kesabaran mereka akan habis dan mereka pun berhenti patuh. Saya pribadi pernah mengalami lockdown ala Cina waktu tinggal di Beijing pada masa merebaknya wabah SARS tahun 2003, dan masih segar dalam ingatan saya betapa dahsyatnya siksaan penantian yang tanpa batas itu hingga menghancurkan asa. Sepatuh-patuhnya mahasiswa di kampus kami, setelah lockdown berlangsung selama sebulan, banyak yang menjadi terganggu kewarasannya, depresi, suka marah-marah, atau sembunyi-sembunyi memanjat tembok sekolah di malam buta hanya untuk menghirup sejumput hawa kebebasan di luar tembok sana.

Terlebih lagi bagi negara-negara yang menerapkan sistem demokratis liberal dan rakyatnya sudah terbiasa dimanjakan dalam iklim kebebasan, akan teramat sulit untuk menerapkan lockdown yang otoriter dalam waktu panjang. Kebanyakan orang baru akan benar-benar pasrah dan patuh setelah menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang terdekat dalam hidup mereka menjadi korban corona. Di Amerika dan sejumlah negara Eropa sudah banyak warga berdemonstrasi ke jalan menuntut dicabutnya lockdown dan dikembalikannya kebebasan yang mereka anggap telah direnggut dengan semena-mena oleh pemerintah.

Sejumlah politisi mungkin akan memilih untuk mengorbankan penanggulangan wabah demi menjaga kelancaran roda ekonomi dan demi mempertahankan dukungan politik dari rakyat. Tetapi ekonomi seperti apa yang bisa diharapkan ketika wabah masih merajalela? Orang-orang masih takut bekerja, turis-turis takut datang, hotel-hotel dan toko-toko tetap saja sepi. Jumlah korban jiwa yang terlalu besar juga akan menimbulkan kengerian dan kemarahan di kalangan rakyat, dan dukungan politik mereka pun akan menurun drastis karena pemerintah dianggap tidak becus menangani wabah maupun memulihkan ekonomi.

Solusi dari trilema ini, menurut Dr. Leung, adalah kebijakan yang bisa fleksibel berubah sesuai keadaan. Ketika wabah sudah menunjukkan tanda-tanda cukup terkontrol, maka lockdown dan sejumlah pembatasan sosial bisa sedikit demi sedikit dilonggarkan, sehingga perekonomian dan kehidupan normal masyarakat bisa sedikit dipulihkan. Namun ketika keadaan wabah kembali naik ke level kritis, pembatasan sosial bisa sewaktu-waktu diperketat lagi secara drastis, dan pemerintah beserta rakyatnya harus terus bersiaga untuk menghadapi kemungkinan ini.

Kesadaran akan adanya fleksibilitas ini sangat penting, karena selama pandemi ini belum berakhir, akan senantiasa ada risiko bangkitnya wabah gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini dialami oleh Singapura yang sebelumnya terbilang sukses menangani wabah Covid-19 gelombang pertama. Jumlah kasus corona di Singapura belakangan tiba-tiba meroket karena kedatangan pekerja migran dan luberan warga Singapura yang mudik dari zona merah Eropa dan Amerika. Singapura kemudian menaikkan level pembatasan sosial hingga menjadi lockdown, dan akan terus memperpanjangnya hingga wabah menjadi terkontrol kembali.

Ini akan menjadi siklus pelonggaran-dan-pengetatan yang akan terus berputar selama beberapa tahun ke depan. Pemerintah negara bisa diibaratkan sebagai pengemudi mobil di jalan gunung yang sangat berliku-liku, yang harus tahu kapan harus mengerem dan kapan harus memacu kendaraannya pada fase yang kritis ini. Sedangkan bagi kita rakyat jelata, kita juga harus belajar untuk beradaptasi dengan berbagai pengetatan dan pelonggaran pembatasan sosial, yang akan menjadi normalitas baru dalam hidup kita, hingga umat manusia benar-benar memenangi pertempuran melawan pandemi.

Lockdown adalah masalah derajat. Tidak ada model lockdown ideal yang bisa diterapkan secara merata oleh semua negara. Tidak ada pula jawaban yang benar atau salah mengenai solusi terbaik apa untuk merespons ancaman sebesar dan sekompleks pandemi ini. Namun pemerintah semua negara di dunia saat ini, tanpa terkecuali, sedang berada pada posisi sangat genting yang sama, dan dituntut untuk senantiasa mengambil kebijakan yang tepat pada saat yang tepat. Silap langkah sedikit saja, terlambat melangkah barang sehari saja, maka ribuan nyawa akan melayang sia-sia, resesi ekonomi akan semakin mendalam, krisis sosial akan semakin menghebat, dan mimpi buruk ini akan semakin berkepanjangan.

Artikel-artikel dalam serial ini:

Lockdown ala Wuhan (1): Mengapa Cina Bisa?

Lockdown ala Wuhan (2): Rumah Sakit Darurat

Lockdown ala Wuhan (3): Teknologi Pelacakan Modern

Lockdown ala Wuhan (4): Haruskah Kita Mengikutinya?

Agustinus ANG,ku cien doakan semua baik2 .Gbu

gila, kirain gak ada yang bikin story nya. keren loe bro