Garis Batas 12: Eid Mubarak

Di dalam Rumah Pamiri (AGUSTINUS WIBOWO)

Perjalanan dua jam dengan angkutan umum membawa saya ke desa Tughoz, tak jauh dari Ishkashim. Perjalanan ini menyusuri tepian Sungai Amu, perbatasan dengan Afghanistan. Seiris Afghanistan yang berada di seberang sana adalah Lembah Wakhan yang damai dan tenang. Pedesaan yang tidak pernah tersentuh hingar bingarnya perang dan pertumpahan darah di seluruh negeri. Gunung-gunung berbungkus salju seakan tidak berhenti sambung-menyambung. Desa-desa hijau di kaki gunung berhadap-hadapan dengan desa-desanya Tajikistan seperti bayangan cermin. Tetapi refleksi kehidupan yang di seberang sana, hidup dalam zamannya sendiri.

Jalan beraspal dari Ishkashim memang sangat nyaman dilewati dengan mobil. Saya teringat, tiga bulan yang lalu ketika saya berada di seberang sungai sana, di Afghanistan, perjalanan dengan jarak seperti ini harus ditempuh sehari penuh. Berkali-kali mobil yang saya tumpangi tersangkut aliran sungai, karena jalan berdebu tak beraspal seringkali diterjang banjir lelehan salju di puncak gunung. Naik mobil di sana hanya satu setrip saja lebih cepat daripada naik keledai.

Di Tajikistan sini, orang tidak perlu bersusah payah naik keledai untuk menempuh perjalanan seperti ini. Mobil tersedia. Yang tidak ada cuma uang dan bensin. Tuloyev Aliboy Jumakhanovich, 33 tahun, misalnya. Dia dulunya adalah supir, tetapi sekarang jadi penumpang yang duduk di samping saya. Dia punya mobil sendiri, tetapi mobilnya sudah lama tidak diisi bensin, yang harganya sudah 3.50 Somoni per liter. Di sini harga bensin jadi pembicaraan sehari-hari, dan lama-lama saya juga seperti menjadi tukang riset harga BBM dari desa ke desa. Gara-gara harga bensin yang mahal, penumpang pun jadi jarang. Sudah lama Aliboy kehilangan pekerjaan.

Walaupun demikian, hal itu tidak mengurangi keramahtamahannya. Aliboy mengundang saya ke rumahnya yang gelap. Rumah ini cukup besar, tetapi terlihat kuno, diterangi temaram cahaya petromaks.

“Kami, umat Ismaili, tidak perlu pergi naik haji di Mekkah. Pemimpin agama kami berkata, menyediakan tempat tinggal dan makanan bagi musafir yang malang adalah ibadah haji kami,” terang Aliboy.

Umat Ismaili, walaupun dapur sudah tak lagi mengepul dan roti sudah tak tersedia lagi di meja, tetap berkewajiban melayani tamu yang datang. Saya sangat tersentuh oleh kemurahan hati Aliboy, yang tidak kaya secara materi.

Di rumah kuno ini tinggal banyak orang. Ada ayah, ibu, istri, saudara-saudara, sepupu, dan anak-anaknya. Jumakhan, ayah Aliboy, sudah berumur 72 tahun, tetapi nampak masih kuat dan tangguh. Senyumnya terkembang di bawah kumis putihnya yang melengkung bagai busur panah. Saya dengar orang-orang di Pegunungan Pamir memang terkenal berumur panjang. Kakek Jumakhan misalnya, berumur 120 tahun. Rahasia umur panjang ini mungkin karena air pegunungan yang jernih dan udara yang sangat segar.

Adalah orang Rusia yang banyak membawa perubahan ke lembah ini. Dulu, orang-orang lembah Wakhan, baik di sisi Tajikistan maupun sisi Afghanistan, punya tradisi mengisap candu. Tetapi sekitar seratus tahun lalu, pemerintah Uni Soviet dengan keras menghukum para pemadat dan mengakhiri kebiasaan itu di sini. Di seberang sungai sana, di Afghanistan, yang adalah pengekspor candu dan ganja nomer satu di dunia, orang-orang masih mengisap candu dengan nikmatnya.

Berhadap-hadapan dengan desa Tyghoz adalah desa Izzyk-nya Afghanistan. Dua kilometer ke timur adalah desa Yamg di Tajikistan berhadapan dengan desa Khandud di Afghanistan. Saya punya kenangan tersendiri tiga bulan yang lalu di seberang sana. Tak jauh dari desa Izzyk mobil yang kami tumpangi tenggelam di sungai pasir. Malam menjelang baru kami berhasil sampai di Khandud. Saudagar-saudagar Afghan yang datang bersama saya menanyakan kenapa saya tidak mendirikan salat. Agama, bagi mereka adalah nomer satu.

Di seberang sungai sini, jangankan salat, di bulan suci Ramadan ini pun orang-orang tidak ada yang berpuasa bahkan terus menenggak vodka. Sungai ini berubah menjadi sungai kecil yang bergemericik menjelang datangnya musim dingin. Tetapi ia sanggup membelah kehidupan menjadi dua alam yang sama sekali berbeda.

Keesokan paginya, Bazaarboy, keponakan Aliboy, membawa saya berjalan-jalan ke puncak bukit. Mendung menggelayut menyebarkan warna kelabu di seluruh sudut. Gunung-gunung semakin tampak angkuh dan dingin. Jalan setapak yang dipilih Aliboy memang bukan diperuntukkan untuk saya. Dengan ringan dia mendaki jalan-jalan yang nyaris tegak lurus itu, sedangkan saya harus bersusah payah minta bantuan kanan kiri.

Di puncak bukit itu ada reruntuhan benteng Yamchung, yang entah mengapa namanya seperti dari Tiongkok. Saya ingat catatan perjalanan biksu China dari zaman dinasti Tang, Hsuantsang yang mengkisahkan benteng-benteng anggun yang berdiri di puncak-puncak bukit, ketika ia melakukan perjalanan ziarah melintasi negeri-negeri di barat. Hsuantsang kemudian lebih dikenal di Indonesia sebagai biksu suci yang berpetualang bersama si Kera Sakti. Benteng Yamchung, yang reruntuhan temboknya masih tetap gagah di puncak bukit ini, sudah berusia ribuan tahun. Dari sini, sejauh mata memandang, yang nampak adalah kebesaran gunung-gunung tinggi yang mengelilingi lembah Wakhan.

Aliboy membawa saya terus mendaki, menuju sebuah pemandian yang dinamai Bibi Fatima, seperti nama putri Nabi. Mata air bersumber pada sebuah lubang yang meliuk-liuk mirip rahim wanita. Dipercaya, orang yang mandi di sini akan jadi subur dan segera punya keturunan. Ada tempat mandi untuk laki-laki, ada pula untuk wanita.

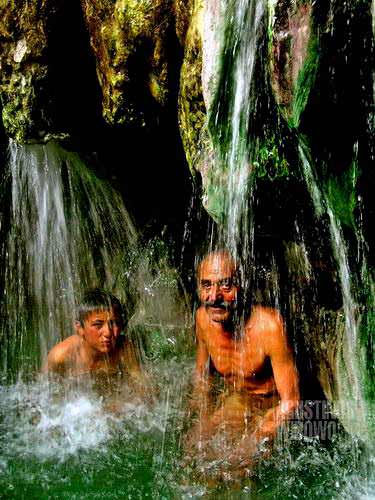

Di hari yang sangat dingin ini, tak tahu mengapa, pemandian ini ramai sekali. Serombongan pria yang katanya datang dari Ishkashim ramai-ramai menceburkan diri ke dalam air hangat yang jernih dan memancarkan warna hijau yang berasal dari batu-batuan. Pria-pria Tajik ini mandi bersama tanpa mengenakan seutas benang pun di tumbuh mereka. Tampaknya itu sudah biasa di sini. Saya mencelupkan tangan ke dalam air. Panas sekali. Orang-orang yang asyik berenang dan bermain memanjat batu-batu tebing mengajak saya masuk. Saya agak risih juga karena tidak biasa berenang tanpa celana.

Mengapa hari ini banyak orang yang berendam?

Idul Fitri di pemandian Bibi Fatima. (AGUSTINUS WIBOWO)

“Hari ini hari libur. Jadi kami serombongan menyewa mobil dari Ishkashim hanya untuk berenang di sini,” kata salah seorang dari mereka.

Selidik punya selidik, ternyata hari ini adalah hari Idul Fitri.

Hari Idul Fitri? Ya Tuhan, bagaimana hari sepenting ini bisa terlewat begitu saja? Saya benar-benar tak ingat hari ini adalah Hari Raya. Aneh juga karena di sini semua orang beragama Islam tetapi suasana Ramadan sama sekali tidak terasa. Orang-orang tidak ada yang berpuasa, atau yang paling rajin pun maksimal hanya sembilan hari dalam sebulan. Makan siang adalah kewajiban yang tidak bisa diganggu gugat oleh bulan Ramadan sekali pun. Vodka tetap tersedia di kedai-kedai. Saya ikut makan dan minum bersama, dan sampai lupa bahwa Idul Fitri sudah datang.

“Puasa? Aku tak punya waktu buat puasa,” saya teringat Fakhriddin, seorang mahasiswa di kota Khorog. Puasa bukan kewajiban, melainkan sesuatu yang dijalankan kalau ‘punya waktu’. Bagi Bazaarboy, Idul Fitri tak lebih dari satu hari libur di mana dia bisa pergi membasuh diri di pemandian air panas Bibi Fatima. Bagi Juma Khan, Idul Fitri adalah hari untuk membersihkan makam. Tak ada perayaan. Tak ada takbir. Hari besar ini hampir saja saya lewatkan begitu saja.

Sambil asyik berendam, telanjang bulat, sekelompok laki-laki muda itu berteriak ke arah saya, “Eid Mubarak!” Selamat Idul Fitri.

(Bersambung)

Serial ini pernah diterbitkan sebagai “Berkelana ke Negeri-Negeri Stan” di Rubrik Petualang, Kompas.com pada tahun 2008, dan diterbitkan ulang sebagai buku perjalanan berjudul “Garis Batas: Perjalanan di Negeri-Negeri Asia Tengah” oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2011.

Dimuat di Kompas Cyber Media pada 21 Maret 2008

Leave a comment